Какую роль играют эпитеты?

Эпитеты служат, главным образом, усилителями художественной выразительности. Они придают нашей речи или произведению образность, яркость, поэтическую окраску. Обычно тропы указывают на определенное свойство, черту предмета (объекта) и тем самым вызывают соответствующие эмоции, отношение к нему.

Если обобщить информацию из различных источников и авторов, то эпитеты выполняют следующие функции:

- характеризуют предмет образно;

- передают отношение автора/его литературного персонажа/рассказчика к описываемому предмету либо событию, ситуации и т.д.;

- задают определенное настроение, создают атмосферу;

- объединяют все вышесказанное.

В поэтической литературе важность троп особенно хорошо прослеживается. Рассмотрим в качестве примера фрагмент стихотворения А

Пушкина «Зимняя дорога»:

Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит.

Выделенные слова являются эпитетами, которые выполняют все три основные функции. Из этих восьми строчек читатель узнает, что действие происходит ночью, окрестности освещаются лунным светом.

Создается грустная атмосфера, ощущается тоска и утомление. Если убрать эпитеты из стихотворения либо заменить простыми словами без эмоциональной окраски, потеряется всякий смысл произведения.

Особую роль эпитеты играют в поэзии – авторы используют их в качестве стихотворного инструмента. Расположение определения после основного слова называется инверсией эпитета. Например, как у А. Пушкина:

Твоих оград узор чугунный; И пунша пламень голубой.

Возможен вариант, когда определяемое и эпитет разделены другими словами:

В синем сумраке белое платье За решеткой мелькает резной.

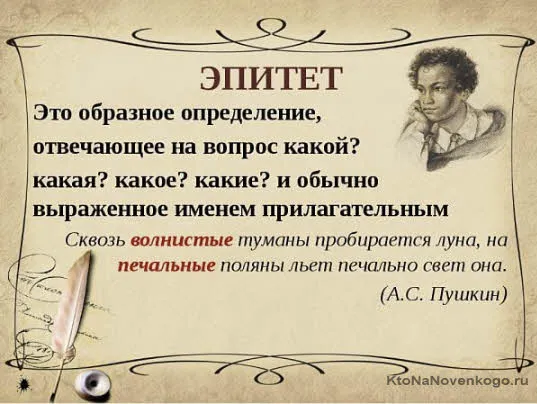

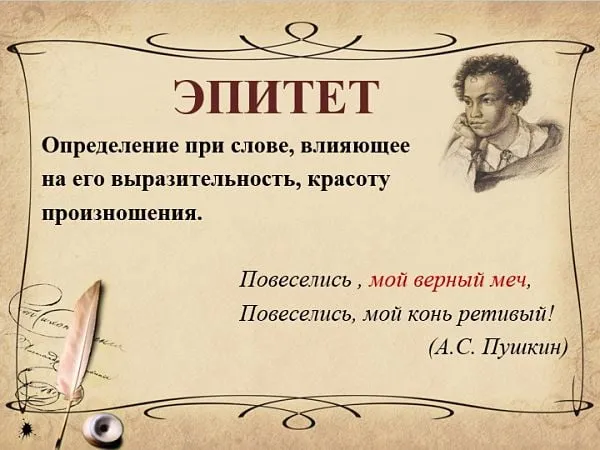

Определение тропа

Некоторые авторы считают, что подобное разделение лишь усиливает эффект, значение и эмоциональный окрас эпитета. А когда эпитет и основное слово расположены на разных строчках стихотворения, возникает так называемый эффект «разрыва звучания»:

Все как было. Только странная Воцарилась тишина.

Роль и функция в тексте

Многие ошибочно думают, что любое прилагательное по своей сути и есть эпитет. На самом деле все гораздо сложнее. Одно и то же слово может быть простым прилагательным или существительным либо прилагательным-эпитетом или существительным-эпитетом. Разница между словосочетаниями «тёплый плед» и «тёплый приём» или «чёрный карандаш» и «чёрная пятница» очевидны.

В первом случае нет никакого подтекста, а лишь констатация факта, во втором случае — мы сталкиваемся с усилением восприятия. Слово «тёплый» выражает приятие, радушие, отзывчивость принимающих гостя. В слове «чёрный» мы ощущаем нотки тревоги, печали, предупреждения и даже горя.

Эпитеты наделяют другие слова особым звучанием, придают им смысл и усиливают образность.

Виды эпитетов

Поскольку выразительная палитра очень велика, и предложения с эпитетами могут иметь совершенно разную эмоциональную окраску, состав, структуру и логические акценты; относиться к разным стилям текста, выделяют несколько классификаций эпитетов. Каждая из них исходит из определенного критерия:

- По происхождению – эпитеты делятся на общеязыковые, народно-поэтические и авторские (это деление встречается наиболее часто, ниже мы рассмотрим его детальнее); По стилистике – контрастные, усилительные, уточнительные; По составу – простые, слитные, сложные, составные; По способу обозначения – метонимические и метафорические;

Кроме того, эпитеты могут быть эмоциональными, оценочными, постоянными или сквозными, однако эти признаки находятся за пределами общепринятых классификаций.

Общеязыковые эпитеты. Примеры из жизни

Общеязыковые обороты знакомы нам всем – пример такого эпитета можно привести не только из художественной литературы, но и из повседневного употребления. Ведь эти фигуры настолько устоялись в нашей речи и вошли в повседневный обиход, что стали устойчивыми выражениями.

И хоть зачастую они употребляются в переносном значении, мы все хорошо понимаем, о чём идет речь. Например – «могильная тишина» , «армейская дисциплина» , «сардоническая усмешка» , «проницательный взгляд» , «бисерный почерк» , «ядрёный мороз» , «нестерпимая боль» .

Народно-поэтические эпитеты. Примеры из фольклора

Определение «народно-поэтические» говорит само за себя. Это выражения, которые пришли к нам из фольклора и превратились в устойчивые выражения. Например – «море-окиян» , «царь-батюшка» , «честной народ» , «красна девица» , «широко поле» , «добрый молодец» . Особо много их встречается в сказках А. С. Пушкина, что подчеркивает их народные мотивы и фольклорный характер. Часто они употребляются в усеченном виде, со сменой традиционного ударения.

Авторские эпитеты. Примеры из литературы

Не так часто, но порой в речи приживаются выражения, придуманные конкретными авторами. Они подчёркивают индивидуальный стиль, являются воплощением неповторимого литературного почерка. Много таких авторских оборотов в произведениях М. Шолохова ( «тихий Дон» , «негнущийся взгляд» , «многоцветный аромат» ), А. Чехова ( «лошадиная фамилия» , «мармеладное настроение» ), С. Есенина ( «васильковое слово» , «стальная Америка» , «древесные бёдра ив» , «хмаровая близь» ) и прочих.

Постоянные эпитеты с примерами

Эпитет, что приобрел устоявшуюся форму и употребляется в одном значении, называется постоянным. Он связан с употребляемым словом неразрывно и образует привычное устойчивое выражение, чем-то напоминая фразеологизм. Например, «крылатая фраза» , «косолапый мишка» , «чёрный ворон» , «серый волк» , «золотая осень» .

Какие бывают эпитеты?

Существует множество классификаций эпитетов, коротко остановимся на основных.

КЛАССИФИКАЦИЯ 1. По происхождению.

Общеязыковые: самая многочисленная группа эпитетов. Отличительная черта общеязыковых эпитетов – они понятны без контекста, связь между словами относительно усточива, то есть эпитеты воспроизводятся и неоднократно употребляются в речи или литератырном языке.

Примеры: жуткая боль, сильный мороз, понурый взгляд, багровый закат.

Постоянные (народно-поэтические): эпитеты, пришедшие из устного творчества. Отличительные черты народно-поэтических эпитетов:

– частое употребление прилагательного в краткой (усеченной форме): чисто поле, сыра земля;

– перенос ударения: шелкОвые луга, зеленО вино;

– инверсия определяющего и определяемого (постановка эпитета после существительного): горе горькое, ноги резвые, ветры буйные.

Примеры: в русском народном творчестве постоянно фигурируют следующие эпитеты темный лес, море синее, поле чистое, терем высокий, стол дубовый, сабля вострая, добрый молодец, девица-красавица и т. д.

Индивидуально-авторские (окказиональные): в основе таких эпитетов лежат неожиданные, часто неповторимые смысловые ассоциации. Авторские эпитеты как правило невоспроизводимы (то есть не употребляются в обычной речи и не употребляются другими авторами).

Примеры: мокрогубый ветер, чурбанное равнодушие, мармеладное настроение

Иногда индивидуально-авторские эпитеты со временем переходят в общеязыковые.

КЛАССИФИКАЦИЯ 2. Стилистический подход.

Согласно данной классификации эпитеты делятся на усилительные, уточнительные и контрастные.

Усилительные: указывают на признак, данный в определяемом слове, не внося ничего нового.

Примеры усилительных эпитетов: горе горькое, зеркальная гладь, холодное равнодушие.

Уточнительные: указывают на отличительные признаки предмета (величину, форму, цвет и т. д.).

Примеры уточнительных эпитетов: мудрые слова, жаркая слеза, печальный взгляд

Контрастные: образуют с определяемыми существительными сочетание противоположных по смыслу слов – оксюмороны

Примеры контрастных эпитетов: живой труп, ненавидящая любовь

Эпитеты у А. С. Пушкина

Начнём с простого. Вот фрагмент пушкинской поэмы «Руслан и Людмила», вдохновлённой русскими народными сказками, и он просто-таки кишит эпитетами:

- Три девы, красоты чудесной,

- В одежде лёгкой и прелестной

- Княжне явились, подошли

- И поклонились до земли.

- Тогда неслышными шагами

- Одна поближе подошла;

- Княжне воздушными перстами

- Златую косу заплела

- С искусством, в наши дни не новым,

- И обвила венцом перловым

- Окружность бледного чела.

- За нею, скромно взор склоняя,

- Потом приближилась другая;

- Лазурный, пышный сарафан

- Одел Людмилы стройный стан;

- Покрылись кудри золотые,

- И грудь, и плечи молодые

- Фатой, прозрачной, как туман.

- Покров завистливый лобзает

- Красы, достойные небес,

- И обувь лёгкая сжимает

- Две ножки, чудо из чудес…

На первый взгляд, этот фрагмент получился уж слишком «сладеньким». И сама Людмила, и служанки, и одежда, и обувь — всё такое «чудесное, лёгкое и прелестное», словно поэт опрокинул на страницу банку патоки. Но, если вспомнить контекст, станет понятно, зачем автору потребовалась такая уйма эпитетов: чтобы подчеркнуть контраст между внешней пышностью, торжественностью момента — и страхом, почти отчаянием, который испытывает Людмила. Главная героиня похищена Черномором, и служанки наряжают её, готовя к свиданию со злодеем. Так что не случайно у Людмилы, при всех её красотах, «бледное чело». На следующей странице читаем:

- Увы, ни камни ожерелья,

- Ни сарафан, ни перлов ряд,

- Ни песни лести и веселья

- Её души не веселят;

- Напрасно зеркало рисует

- Её красы, её наряд;

- Потупя неподвижный взгляд,

- Она молчит, она тоскует…

И здесь эпитеты уже не нужны, ведь мы — внимательные читатели — и так осознали весь ужас происходящего.

Конструкции эпитетов

Но в качестве прилагательных могут использоваться не только прилагательные, но и другие части речи. Например, наречия :

- глухая ночь – не просто ночь, а очень темная, непроглядная;

- черная тоска – максимально печальное состояние;

- сахарные уста – губы, которые невозможно не поцеловать;

- жаркий поцелуй – поцелуй, полный страсти;

- стальные нервы – человека невозможно вывести из равновесия.

Трава была в полном цвету. (Тургенев) И горько плачу, и горько рыдаю. (Пушкин).

Или существительные. Пример:

На груди скалы плывет золотое облако (Лермонтов) Повелитель чести, наш кумир. (Пушкин) Как будто Волга Матушка ходит задом наперед. (Толстой)

Или местоимения, которые могут использоваться для придания словам превосходной степени. Например:

Помните драки? Да, они говорят слишком много! (Лермонтов).

Или акции и фондовые выражения. Пример:

И когда я, очарованный, я, сознание, разрезал нить…. (Блок) Лист, который танцует и бьется в тишине веков. (Краско)

Играет РИКЕТ, небо спускается с чердака. (Пастернак) Как будто звенит и играет, звенит в синем небе. (Туцев).

Видите ли, любая часть предложения может быть прилагательным, за исключением глаголов. Но все это служит только одной цели: сделать текст более образным и богатым.

Несмотря на их общее назначение, все прилагательные можно разделить на несколько категорий:

Декоративные прилагательные образуют самую большую группу. К ним относятся все комбинации, которые описывают характеристики вещи. Многие из выражений встречаются не только в литературных произведениях, но и регулярно используются нами в повседневной жизни:

SILENCE CROWN, SEA LUCKY, CLOUDS HUNDRED, WIND BREAKING, TRUE frost, GENERAL DECISION, COLOURING HUGE и многие другие.

К категории устойчивых прилагательных относятся фразы, которые остаются в памяти людей спустя много лет. Они даже стали частью нашего языка, и эти слова больше (или очень редко) не произносятся отдельно:

С прямым и переносным значением

Классификация по способу обозначения признака разделяет эпитеты на две категории:

- с прямым значением;

- с переносным значением.

К первой группе относятся характеристики, которые используются в прямом значении: «бледное лицо», «дождливый день», «солнечное утро». При этом они должны иметь некую эмоциональную окраску или усиливать образ. То есть, слово «каменный» в выражении «каменный стол» эпитетом считаться не будет.

Во вторую категорию относят характеристики, выраженные словами в переносном значении: «лошадиное здоровье», «зверский аппетит», «пламенная речь», «железное обещание».

Определение эпитета

Что такое эпитет в литературе? С этим определением мы сталкиваемся ещё в школе. Итак, эпитет — это особое, выразительное слово, которое служит дополнением к другим словам. Эпитет помогает лучше понять суть того или иного слова. Исходя из определения, их используют в качестве дополнения

к словам, обозначающим субъекта или объекта. Он вступает прилагательным. В редких случаях он может являться существительным. Существительным служит то слово, ради которого был употреблён эпитет. Примеров употребления эпитетов вместе со существительным очень много.

Разновидности образных выражений

В литературе известно не только определение этого понятия, но и три основных разновидности:

- индивидуально-авторские;

- общеязыковые;

- народно-поэтические.

Рассмотрим подробней каждый упомянутый вид,

Индивидуально-авторский

Индивидуально-авторский

. Этот вид создают сами авторы произведений или ораторы. Другими словами, сказанные выражения или напечатанные в книгах никогда прежде не использовались. Этим видом чаще всех пользовались и пользуются поэты и писатели. Употребление таких интересных выражений придаёт их творчеству больше индивидуальности. Чтобы их увидеть, достаточно прочесть произведения или стихотворение известного поэта. Например, Маяковского или Бродского. Там присутствуют словосочетания с эпитетами.

Общеязыковый

. Этот вид не является выдумкой конкретного поэта. Такие выражения уже употреблялись с речи и в литературе. Например, звенящая тишина, ласковое солнце, свинцовые тучи. В этом случае образное выражение направлено на описание свойства и возможностей существительного. Использование подобных образных выражений в повседневной речи помогает нам наилучшим образом передать собеседнику атмосферу предстоящего события или показать наше личное отношение к определённым действиям или ситуации.

Народно-поэтический

. По-другому они называются постоянными. Эти выражения являются результатом народного творчества. За время существования народов они прочно закрепились в человеческом сознании. Тот или иное выражение автоматически ассоциируется с тем или иным словом. В некоторых случаях народно-поэтическим эпитетом может выступать не одно слово, а целое выражение. Вот некоторые такие примеры: добрый молодец, чисто поле, красна девица.

Примеры эпитетов:

- бессмертное знамя;

- кислое лицо;

- мрачный день;

- черепаший темп;

- горькая досада;

- кудрявый дым;

- легкомысленная молодость;

- кристально-чистая совесть;

- волчья тоска;

- звонкий поцелуй.

Примеры из литературы

- «В маленькие окна еле проникал скупой свет зимнего дня» (Н. Атаров);

- «Крадучись, играя в прятки, сходит небо» (Б. Пастернак);

- «Ветер дул с бессмысленной яростью» (К. Паустовский);

- «Вдруг, точно пронзённая, она вздрогнула» (Ф. Достоевский);

- «Кругом трава так весело цвела» (И. Тургенев).

Вот ещё примеры эпитетов, которые русские поэты М. Лермонтов, А. Пушкин и А. Блок использовали для придания образности и яркости.

Если исходить из широкого определения эпитета, то в примере выше «вечерний луч» и «жёлтые листы» также будут эпитетами. Однако же эти прилагательные не содержат в себе индивидуального отношения автора, поэтому в узком смысле определения будут считаться просто прилагательными.

Что такое постоянные эпитеты?

Постоянные эпитеты — это особый прием, применяемый в литературе, при котором определенные прилагательные или фразы используются для постоянного описания определенных персонажей, предметов или мест. Эти эпитеты являются своего рода характеристиками, которые стали обычными и завоевали некую общепринятость в тексте.

Постоянные эпитеты могут применяться для повышения эмоциональности и красочности описания, усиления художественного впечатления, а также для установления идентичности и узнаваемости персонажей или объектов в литературе.

Часто постоянные эпитеты основаны на внешних признаках или характеристиках персонажа или предмета, их национальности, профессии, месте жительства и т.д. Например, «храбрый воин», «коварная змея», «старый дуб», «печальная осень». Или могут быть более сложные фразы, которые становятся специфическими для данного персонажа или предмета, например, «черноглазая красавица», «седобородый мудрец».

Использование постоянных эпитетов позволяет писателю создать определенный стиль и атмосферу в произведении, делая его более богатым и оживленным. Этот прием особенно хорошо применим в поэзии, где постоянные эпитеты помогают создавать ритм и мелодичность стихотворений. Однако он также широко используется в прозе для украшения текста и углубления характеристик персонажей и объектов.

В литературе постоянные эпитеты не являются обязательными, но их использование может значительно обогатить и улучшить текст, сделать его более запоминающимся и выразительным.

Что такое эпитет: примеры и определение

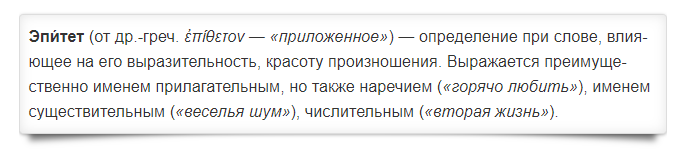

Первым делом рассмотрим определение понятия. К нам оно пришло из греческого языка и происходит от слова «έπίθετος», означающего при дословном переводе «приложенный». Греческое определение указывает на то, что эпитет не является обязательным. Он не указывает на действие или предмет, а служит художественным образным дополнением предложения. Описываемое средство речи – это инструмент, с помощью которого люди украшают своё повествование.

Так литературные теоретики определили описываемое понятие

Так литературные теоретики определили описываемое понятие

Продолжая вникать в суть понятия «эпитеты», можно сделать вывод, что это представитель «семьи» тропов, то есть, одна из разновидностей оборотов речи, форма образного поэтического мышления.

Поэтические примеры

Гениальная поэзия А.С Пушкина – один из примеров умелого применения украшений речи

Чтобы проще было разобраться в сути описываемого понятия, обратимся к поэтическим примерам. Определив, что такое эпитеты в русской литературе, мы сможет отличать их от других тропов.

Вот несколько известных всем поэтических примеров:

- Название и текст популярной песни от автора Ю. Энтина «КРЫЛАТЫЕ качели». Благодаря слову «крылатые», мы понимаем, что качели не просто кусок железа, они движутся вперёд и назад.

- Из Тургеневского творчества: «Кругом трава так ВЕСЕЛО цвела».

- Фраза И. Бродского «ПРИЗРАЧНО царит».

- Из стихотворения А. Блока «Что если я, ЗАВОРОЖЕННЫЙ, вернусь домой УНИЧИЖЕННЫЙ…».

- В поэзии Тютчева много примеров: «ПРАЗДНОЙ борозде», «паутины ТОНКИЙ ВОЛОС», «БОДРЫЙ серп» и т. д.

Применяя эпитеты в стихотворении, поэт расставляет акценты и позволяет ценителям поэтического творчества вообразить описываемые образы людей, пейзажи и события.

Примеры из художественной литературы

Мастера прозы, не менее поэтов, используют в своём творчестве эпитеты

Писатель, создавая литературно-художественное произведение, призывает на помощь все возможные литературные формы для того, чтобы «оживить» текст. В ход идут метафоры и сравнения, крылатые выражения и, конечно же, эпитеты. Вот лишь несколько примеров:

- Куприн А. «ГЛУБОКИЙ, свежий аромат земли»;

- Ю. Домбровский «ВЯЗКИЙ аромат…(травы)»;

- М. Шолохов «ВИХРАСТЫМИ валами»;

- К. Паустовский «ПУСТЫННОЙ весны»;

- С. Сергеев-Ценский «ПУШИСТО-ЗЕЛЁНАЯ, БОДРАЯ (весна)»; 3288

- А. Чехов «МАРМЕЛАДНОЕ настроение»;

- И. Анненский «МАЛИНОВАЯ улыбка» и т. д.

Примеров тому, как автор оперирует приукрашающими речь словами, в русском языке бессчётное множество. Последние два словосочетания указывают на то, что нередко писатели создают собственные, ранее не используемые в языке слова.

Виды эпитетов

- По способу передачи характера объекта:

- Конкретный — передает характеристики объекта непосредственно, без использования образных сравнений или метафор: «голубые глаза», «зеленые листья».

- Абстрактный — передает не определенные физические характеристики, а более абстрактные, как правило, эмоциональные качества объекта: «радостное утро»,«грустный день».

- По месту расположения в тексте:

- Предшествующий — эпитет, который ставится перед определяемым словом: «синее море».

- Запоздалый — эпитет, который ставится после определения слова: «море синее».

- По относительному весу определения:

- Базовый — общеупотребительный эпитет, используемый повсеместно к данному типу объектов: «зеленая трава».

- Классифицирующий — эпитет, который помогает уточнить и классифицировать объект: «старинные часы».

- По смыслу переноса:

- Реалистический — эпитет, который передает реальное свойство объекта: «холодный снег».

- Опознавательный — эпитет передает характеристику, которая объясняет предназначение или функцию объекта: «швейная машина».

- Оценочный — эпитет, передающий оценку автора описываемого объекта: «удивительные звуки».

Примеры эпитетов

- бессмертное знамя;

- кислое лицо;

- мрачный день;

- черепаший темп;

- горькая досада;

- кудрявый дым;

- легкомысленная молодость;

- кристально-чистая совесть;

- волчья тоска;

- звонкий поцелуй.

Примеры из литературы

- «В маленькие окна еле проникал скупой свет зимнего дня» (Н. Атаров);

- «Крадучись, играя в прятки, сходит небо» (Б. Пастернак);

- «Ветер дул с бессмысленной яростью» (К. Паустовский);

- «Вдруг, точно пронзённая, она вздрогнула» (Ф. Достоевский);

- «Кругом трава так весело цвела» (И. Тургенев).

Вот ещё примеры эпитетов, которые русские поэты М. Лермонтов, А. Пушкин и А. Блок использовали для придания образности и яркости.

Если исходить из широкого определения эпитета, то в примере выше «вечерний луч» и «жёлтые листы» также будут эпитетами. Однако же эти прилагательные не содержат в себе индивидуального отношения автора, поэтому в узком смысле определения будут считаться просто прилагательными.

В кино

Диалоги кинофильмов нередко содержат предложения с эпитетами, служат хорошими примерами всех их видов. Народно-поэтические и общеязыковые окрашивают речь героев, но ими она не ограничивается, поскольку сценарист может добавить авторские ради создания, к примеру, комического эффекта.

“Достучаться до небес”, реплика главного героя.

“Догвилль”, озвучивает закадровый голос.

“Умница Уилл Хантинг”, фраза принадлежит герою.

Использование эпитетов — распространенный прием. Знания о функции описания, которую они выполняют, помогут при анализе литературных произведений, а обогащение собственной устной речи сделает выступления ярче.

В стихотворениях

Александр Блок, “Незнакомка”

Федерико Гарсия Лорка, “Маленькая бесконечная поэма”

Николай Гумилев, “Жираф”

Иосиф Бродский, “Августовские любовники”

Примеры эпитетов в литературе

Без использования эпитетов, как одних из самых выразительных и потому важных средств, невозможно представить русский язык и ни один текст литературного произведения. Без них не составить подробное мнение автора о каком-либо объекте, не создать полноценное признание в любви.

М. Цветаева

Вот яркие примеры вышесказанного из стихов и романов:

«Как соломинкой, пьешь мою душу.

Знаю, вкус ее горек и хмелен.

Но я пытку мольбой не нарушу.

О, покой мой многонеделен» (А. Ахматова);

***

«Ночь была свежая и неподвижно – светлая» (Л. Толстой);

***

«Льстивые ивы и травы поклонные,

Вольнолюбивого юношу – славьте» (М. Цветаева);

***

«Задумчивый и нежный мой край» (С. Есенин).

Значение эпитета

Эпитет — это слово или фраза, которые используются для того, чтобы выразительно описать что-то. Может использоваться как с положительным, так и с отрицательным оттенком, в прямом или переносном значении. В качестве эпитета может использоваться прилагательное, наречие, причастие или глагол.

У термина есть много определений. В широком смысле под эпитетом может пониматься любое слово, которое определяет предмет, придаёт ему характерные черты (используется в прямом значении). Например: синее небо, тёплое утро.

В узком смысле — только то слово, которое используется автором для описания его отношения к предмету, для придания ему красочности, живости, выразительности (как правило, используется в переносном значении). Например: лошадиное здоровье, драгоценный опыт.

Что такое эпитет: примеры и определение

Первое, что необходимо рассмотреть, — это определение понятия. Оно происходит от греческого слова «как естественный», что буквально означает «соединенный». Греческое определение указывает на то, что прилагательное является необязательным. Оно не относится к действию или объекту, а служит художественным, конкретно-фористическим дополнением к предложению. Описанные средства — это инструменты, которые люди используют, чтобы приукрасить свои истории.

Вот как теоретики литературы определяют описываемый смысл

Продолжая углубляться в суть понятия «прилагательное», можно сделать вывод, что оно является членом «семьи» модусов, то есть разновидностью речевого оборота, одной из форм ratio phor поэтического мышления.

Поэтические примеры

Гениальное стихотворение Пушкина является примером умелого использования речевой орнаментики

Давайте обратимся к поэтическому примеру, чтобы помочь нам понять суть описываемой концепции. Определив, что такое прилагательные в русской литературе, мы можем отличить их от других тропеических элементов.

Вот несколько поэтических примеров, известных каждому:.

- Название и текст популярной песни от автора Ю. Энтина «КРЫЛАТЫЕ качели». Благодаря слову «крылатые», мы понимаем, что качели не просто кусок железа, они движутся вперёд и назад.

- Из Тургеневского творчества: «Кругом трава так ВЕСЕЛО цвела».

- Фраза И. Бродского «ПРИЗРАЧНО царит».

- Из стихотворения А. Блока «Что если я, ЗАВОРОЖЕННЫЙ, вернусь домой УНИЧИЖЕННЫЙ…».

- В поэзии Тютчева много примеров: «ПРАЗДНОЙ борозде», «паутины ТОНКИЙ ВОЛОС», «БОДРЫЙ серп» и т. д.

Используя поэтические прилагательные, поэт подчеркивает и позволяет эксперту по поэзии представить себе описываемых людей, пейзажи и события.

Примеры из художественной литературы

Педагоги-пешеходы, как и поэты, используют в своей работе прилагательные

При написании художественных литературных произведений авторы прибегают к помощи всех мыслимых литературных форм, чтобы оживить текст. Используются переносы и сравнения, крылатые выражения и, конечно же, прилагательные. Вот несколько примеров:.

- Куприн А. «ГЛУБОКИЙ, свежий аромат земли»;

- Ю. Домбровский «ВЯЗКИЙ аромат…(травы)»;

- М. Шолохов «ВИХРАСТЫМИ валами»;

- К. Паустовский «ПУСТЫННОЙ весны»;

- С. Сергеев-Ценский «ПУШИСТО-ЗЕЛЁНАЯ, БОДРАЯ (весна)»; 3288

- А. Чехов «МАРМЕЛАДНОЕ настроение»;

- И. Анненский «МАЛИНОВАЯ улыбка» и т. д.

В русском языке существует бесчисленное множество примеров использования авторами слов-ландшафтов. Последние два сочетания слов показывают, что авторы нередко создают собственные слова, ранее не использовавшиеся в языке.

На какие вопросы отвечает эпитет?

Эпитеты могут отвечать на следующие вопросы:

- Какой? — Эпитеты могут указывать на особенности внешнего вида предмета или явления, описывая его цвет, форму, размер или другие видимые свойства. Например: «ясное небо», «белая роза», «могучий дуб».

- Каким образом? — Эпитеты могут подчеркивать способ действия или проявления явления. Например: «торжественно венчает», «тихо шуршат листья», «ярко горит огонь».

- С каким эмоциональным окрасом? — Эпитеты могут вызывать определенные эмоции у читателя или слушателя. Например: «угрюмый лес», «радостная улыбка», «страшная тайна».

- Каким свойством обладает? — Эпитеты могут выделить особенности предмета или явления, указывая на их качества или свойства. Например: «горячий чай», «нежный шелк», «мудрый совет».

- Каково восприятие? — Эпитеты могут описывать субъективное восприятие предмета или явления, подчеркивая его красоту, таинственность или иные характеристики. Например: «волшебный закат», «ароматные цветы», «несказанная красота».

Эпитеты играют важную роль в создании образов и атмосферы произведений и помогает читателю или слушателю лучше представить себе описываемый мир, эмоции персонажей или атмосферу события.

Виды эпитетов

Характеризующий эпитет — описывает качества или характеристики объекта.

Оценочный эпитет — выражает субъективную оценку автора, отношение к объекту.

Метафорический эпитет — переносит значение слова на объект, который обычно не связываются с этим значением.

Сравнительный эпитет — устанавливает сравнение между объектом и другим предметом или явлением.

Иронический эпитет — подчеркивает негативные стороны или противоречия объекта.

Перекличный эпитет — появляется, когда эпитеты связаны с предыдущими или последующими словами и усиливают их смысл.

Оксюморон — объединение двух противоположных эпитетов в одной фразе.

Синестетический эпитет — основан на объединении ощущений разных органов чувств, например, звуков и цветов.

Контрастный эпитет — усиливает отличия между объектами.

Эмоциональный эпитет — передает эмоциональное отношение автора к объекту.

Виды эпитетов:

Общеязыковые эпитеты

Это эпитеты, которые употребляются уже так часто, что стали устойчивыми выражениями.

Они представляют самую большую группу. Туда входят эпитеты, которые как могут придавать слову особую выразительность, так и быть лишены стилистической окраски.

Эти эпитеты уже устойчиво закрепились в нашей речи. И даже если они используются в переносном значении, мы понимаем, что имеется в виду.

Сравните прямое и переносное значение прилагательных-эпитетов:

Народно-поэтические эпитеты

Эпитеты, которые пришли из народного искусства — фольклора. Например: море синее кругом, красная весна, шелкóвые ресницы, для батюшки-царя, лук дубовый, клёв кровавый, грусть-тоска.

Обычно такие эпитеты представлены краткой формой прилагательного (сине море, чисто поле). Или же происходит перенос ударения (честные гости), либо эпитет стоит после определяемого слова (орешки непростые, скорлупки золотые).

Авторские эпитеты

Их ещё называют редкими. Писатели сами придумывают сочетание определяемого слова и определяющего (эпитета) в зависимости от того, какой образ или окраску они хотят придать слову. С помощью эпитета автор может выразить своё отношение к предмету.

Например: убийственная тайна (А. Пушкин), маленький характер (А. Герцен), державный шаг (А. Блок), похоронный крик (Н. Некрасов).

Иногда такие эпитеты авторов становятся также оксюморонами. То есть два противоположных понятия употребляются вместе. Например: тоскливая радость (М. Горький), ненавидящая любовь (М. Шолохов).

Узнайте также, что такое Оксюморон.

Эпитет и относительное прилагательное

Относительные прилагательные содержат в себе свойство, характеристику или функцию определяемого слова.

Такие прилагательные могут обозначать:

- предмет или материал: каменный стол (стол, сделанный из камня), кожаный портфель (портфель, сшитый из кожи), золотая медаль (медаль, отлитая из золота);

- место: приозёрный санаторий (санаторий, расположенный у озера);

- функцию (или действие): спортивный снаряд (снаряд для спорта);

- принадлежность к человеку: папина ручка (ручка папы);

- принадлежность к животному/птице: гусиный пух (пух гуся);

- время: утренняя зарядка (зарядка с утра);

- численность/количество: столетняя война (война в сто лет).

Эпитетом же будет являться прилагательное, которое будет придавать объекту характерные черты, эмоциональную окраску, яркость.

Сравните относительное прилагательное / эпитет:

- каменный стол / каменное лицо;

- золотая медаль / золотой век;

- спортивный снаряд / спортивная осанка;

- гусиный пух / гусиный шаг (шаг военных);

- столетняя война / столетний дед (очень старый человек).

Узнайте больше про:

- Примеры эпитетов;

- Примеры метафоры;

- Анафору;

- Метонимию;

- Градацию;

- Фольклор;

- Постиронию:

- Средства выразительности;

- Фразеологизмы;

- Гиперболу;

- Аллегорию;

- Антитезу;

- Культуру.

Общее понятие

Эпитет — яркое, меткое литературное определение, придающее предмету или персонажу эмоциональную окраску.

Эпитеты характеризуют объект в какой-то отдельной ситуации, обстановке, атмосфере, в которую автор хочет погрузить своего читателя. Они не привносят новую информацию об объекте, а всего лишь подчеркивают его отличия, придавая художественную окраску. Примеры: легкая походка, ледяное равнодушие.

В литературе эпитеты применяются для достижения определенных целей:

Уделить внимание конкретному признаку объекта

Раскрыть признаки предмета

Создать комический или трагический образ

Выразить отношение автора к объекту

Усилить важность предмета, наделив его не свойственными ему особенностями

Поддержать определенную атмосферу

Позволить читателю самому сформировать мнение об объекте или персонаже

Не существует четких правил употребления эпитетов, поэтому они часто встречаются не только в поэзии, но и в прозе.