Ответы на кроссворд 16 АиФ за 2023

Ответы по горизонтали: 1. Сталинград. 5. Опилки. 9. Юбилей. 10. Чайник. 11. Светофор. 14. Подноготная. 16. Блеф. 18. Вождь. 19. Захер. 20. Идея. 23. Ткач 28. Бильбоке. 29. Тарновская. 30. Орки. 31. Балерина. 32. Вереск. 33. Бидон. 34. Яйцо. 40. Эскимос. 42. Кукушонок. 43. Торт. 44. Пегас. 45. Элтон. 46. Физалис. 47. Уста. 48. Идиллия. 49. Антон. 50. Пшено. 51. Диор. 52. Мескаль.

Ответы по вертикали: 1. Саксофонист. 2. Дюрсо. 3. Ничегонеделание. 4. Неровня. 6. Пиар. 7. Лань. 8. Инки. 10. Чомга. 12. Отпор. 13. Банда. 15. Обнинск. 17. Капитан. 18. Вельвет. 21. Полис. 22. Неман. 24. Курай. 25. Чтиво. 26. Армрестлинг. 27. Конспиратолог. 31. Бонус. 34. Ямтхунд 35. Царство. 36. Поп. 37. Гурия. 38. Бомарше. 39. Фолиант. 41. Сердце. 42. Каблук. 46. Фиал.

Дорога слёз

Но белых поселенцев становилось всё больше, и их начинало раздражать соседство с индейцами, пусть даже «цивилизованными». Сил эффективно противостоять американцам, как в конце XVIII столетия, у индейцев юго-востока уже не оставалось — белых соседей теперь было слишком много.

Верховный суд США в спорах между хозяевами земли и белыми колонизаторами начал принимать одно за другим решения, руководствуясь ещё средневековой «Доктриной открытия», согласно которой земли, на которые прибывали белые поселенцы, принадлежали «первооткрывателям», причём территории, заселённые индейцами, по умолчанию считались «ничейными». Американские судьи утверждали, что Провидение не привело бы англосаксов к берегам Северной Америки, если бы континент не должен был им принадлежать.

Битва при Литтл-Бигхорне Library of Congress

Уже в 1830 году обещания, которые Вашингтон давал «цивилизованным племенам», были забыты окончательно.

Президент Эндрю Джексон цинично заявил: «Я рад объявить конгрессу, что великодушная политика правительства, неуклонно проводившаяся почти 30 лет в отношении переселения индейцев, подходит к своему счастливому завершению».

28 мая 1830 года в силу вступил принятый конгрессом и подписанный президентом закон «О переселении индейцев». Он обещал выдать коренным жителям, которые согласятся обменять «восточные» земельные наделы на «западные», равные по площади участки, а также финансовую компенсацию за неудобство.

На практике всё выглядело совсем иначе. Закон стал прикрытием жёстокой насильственной депортации. Индейцам, желающим сохранить племенную структуру, просто не оставляли права жить на плодородных и освоенных землях в восточной части континента.

На севере попытки отселить за Миссисипи так называемых нецивилизованных индейцев, в частности сауков и фоксов, вылились в войны, по итогам которых законные хозяева американской земли были разгромлены и вынуждены согласиться на переселение.

Индейцы племени чероки Library of Congress

Что же касается «цивилизованных» племён, то из них самое активное сопротивление захватчикам оказывали семинолы. С 1814 по 1858 год они провели три полномасштабные войны с армией США. В конечном итоге большая часть индейцев вынуждены были согласиться на переезд в Оклахому, однако несколько сотен отошли в непроходимые болота центральной Флориды и вели там партизанскую борьбу до тех пор, пока в Вашингтоне не поняли, что воевать с ними гораздо дороже, чем оставить в покое. После окончания Второй мировой войны большая часть флоридских семинолов установили контакты с федеральным правительством.

Чероки хотя и не начали активных боевых действий, но добровольно переселяться отказались. Тогда в 1835 году власти США составили фиктивный договор с группой индейцев, которые не имели никаких прав выступать от имени народа чероки. В ответ племя собрало 13 тыс. подписей под петицией, осуждающей фальсификацию, и отправило её в Вашингтон. Однако президент США всё равно ратифицировал фальшивку, а к чероки отправил войска. Индейцев согнали в концлагеря, а потом заставили уйти на равнины к западу от Миссисипи.

Крики попытались взяться за оружие, но были быстро разбиты американской армией и принуждены к переселению. Чокто и чикасо посчитали сопротивление бесперспективным и покорились воле Вашингтона.

При депортации индейцам не давали даже толком собрать вещи. Большую часть пути они преодолевали пешком и массово гибли от холода и болезней. Так, из 20 тыс. чокто в ходе переселения умерло около четырёх тысяч, из 23 тыс. криков — порядка трёх с половиной тысяч. Из 22 тыс. чероки, по некоторым данным, погибли до восьми тысяч человек. Сам процесс насильственной депортации представителей Пяти цивилизованных племён на запад от Миссисипи получил в исторической литературе название Дорога слёз.

Изначально индейцам отвели практически всю территорию современной Оклахомы (само название было предложено в 1866 году представителями племени чокто и означало «красные люди»). Но в ходе Гражданской войны большая часть индейцев поддержали Конфедерацию (7860 мужчин стали её солдатами и офицерами), и после окончания войны были наказаны за свою позицию: значительная часть территории была у них отторгнута. С 1889 по 1895 год власти провели на бывших индейских землях серию «земельных гонок», когда отведённые ранее коренным американцам территории захватывал тот из белых, кто успевал первым добраться до них на лошади или в повозке.

Первоначально границы индейских земель как «неорганизованной территории США» были установлены в 1834 году. После проведения первых же «земельных гонок» в 1890-м была официально создана отдельная инкорпорированная организованная территория Оклахома.

Фиаско

Фиаско с поисками золота привело к быстрому закату звезды Христофора Колумба. Он поссорился со своими спутниками. Ко двору шли доносы, в которых «вице-короля Индии» обвиняли в жестокостях по отношению к испанским колонистам, обмане (земли, открытые Колумбом, оказались не столь богаты, как он обещал), а также в присвоении золота, отнятого у индейцев. Раздражённые и разочарованные Фердинанд и Изабелла приказали арестовать Колумба и отправить его в цепях в Испанию. Хотя мореплаватель сумел избежать следствия и суда и даже совершил ещё несколько путешествий за океан, он никогда больше не смог повторить первый триумф 1492 г.

Т. де Бри. Арест Колумба. Гравюра. XVI в.

До конца дней Колумб упорно утверждал, что открытая им земля была Азией. Мореплаватель даже взял со своих спутников расписку в том, что они разделяют его мнение. Если Колумб и сознавал, что допустил ошибку, признать её он не мог. Иначе получалось, что он не выполнил своих обязательств перед государством.

Новый континент ещё при жизни Колумба получил имя совсем другого человека. Это был итальянец, служивший и португальцам, и испанцам, — Америго Веспуччи (1451 — 1512). Он совершил несколько путешествий к берегам Центральной и Южной Америки, которые описал в дневниках и записках, получивших широкую известность. Уже в 1504 г. некоторые европейские издания связали Новый Свет с именем Америго. Окончательно название Америка закрепилось после выхода в свет книг, изданных в 1507 г. картографом Мартином Вальдземюллером из лотарингского городка Сент-Диэ.

Статуя Америго Веспуччи, украшающая фасад галереи Уффици. Флоренция.

Королевская немилость в отношении Колумба имела ещё одну важную причину. В 1498 г. португальский моряк Васко да Гама (1469—1524), обогнув Африку при помощи арабского лоцмана Ахмада ибн Маджида, достиг порта Каликут (современный Кожикоде). На сей раз поводов для сомнений не было: это действительно Индия. Новые португальские экспедиции отправились в Гоа, Малакку и Индонезию и каждый раз возвращались из походов с трюмами, наполненными драгоценными пряностями. В индийской гонке Португалия одержала победу…

Для цивилизации Западной Европы и Северной Америки Христофор Колумб был и отчасти остаётся героем. Биограф мореплавателя исследователь из Гарварда С. Морисон писал: «У него были свои промахи и свои изъяны, но изъяны эти по большей части нерасторжимо связаны с теми его качествами, которые сделали его великим: с его неукротимой волей, с его изумительной верой в Бога и свою миссию провозвестника Христова имени в землях за океаном, с его железным упорством, преодолевавшим и пренебрежение властей, и бедность, и горечь неудач. И самое главное, самое существенное, чем обладал этот человек и что остаётся совершенно безупречным и безоговорочным, — это великое искусство морехода». И в то же время Морисон был вынужден признать, что «жестокая политика, начатая Колумбом и продолженная его преемниками, в конечном итоге привела к тотальному геноциду».

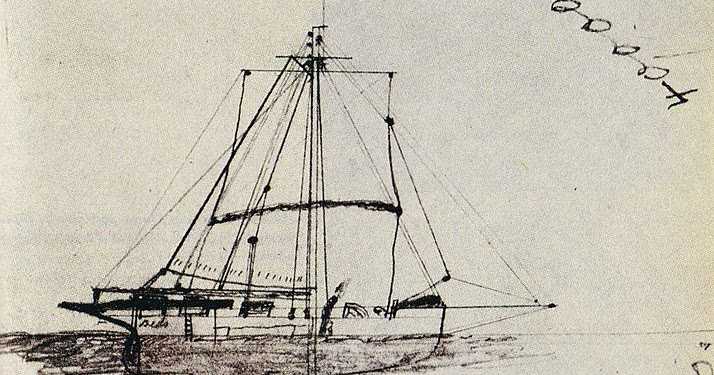

Отплытие Васко да Гамы в 1497 г. Рисунок. Португалия. XVI в.

Для многих жителей Американского континента, а также для тех европейцев, кто обладает информацией о политике адмирала, Колумб стал символом завоевания, рабства, пыток и убийств. Он был и остаётся героем колонизаторов, что и сегодня вызывает гнев потомков индейцев, привезённых из Африки рабов и др. Во время восстаний на Гаити уже в XXI в. толпа уничтожила изображение генуэзского мореплавателя.

Карта Марианских островов, которых достиг в марте 1521 г. Ф . Магеллан. И з журнала Антонио Пигафетты, спутника мореплавателя.

Карта Христофора Колумба, изготовленная в мастерской его брата Бартоломе в Лиссабоне. Около 1490 г.

Как построить крепкие отношения

Если муж любит борщ, а я – окрошку, это не значит, что мы несовместимы. Существует миф, что по-настоящему любящие мужчина и женщина должны дополнять друг друга, иметь одинаковые интересы и желания. Так не бывает – и это нормально. Наоборот, под «одинаковость» часто маскируется слияние: партнеры настолько погружены друг в друга, что не замечают ни самих себя, ни мира вокруг.

Нормально, что мать живет потребностями новорожденного. Взрослым людям находиться в сплошном слиянии вредно – гораздо полезнее, имея какие-то общие увлечения, периодически расходиться по разным комнатам и разным компаниям, обедать из разных кастрюль

И внимание, страшная тайна! Ничто так не освежает чувства как… раздельный отпуск, которого многие пары боятся как огня

Я признаю за партнером право быть недовольным моим борщом. Пары часто боятся ссор – почему-то считается, что худой мир лучше. На самом деле ситуация обратная: если мы не даем партнеру понять, где наши границы, что нам не нравится, то он этого может никогда не узнать. Внутреннее напряжение будет накапливаться и когда-нибудь обязательно выплеснется: в разлитую тарелку борща, психосоматику, депрессию, семейный скандал или даже развод. Ссора – профилактика всего вышеперечисленного.

Если дома нет борща, то замутить движуху – моя ответственность. Поймав себя на мысли: «Мне с ним скучно! И сколько можно уже готовить паровые котлеты!», задайтесь вопросами: «Как я себя останавливаю? Куда утекает моя энергия? Почему мне сейчас ничего неинтересно?» Начните с себя, партнер подтянется.

Партнер не обязан угадывать, какую шубу я хочу. Машинку для чтения мыслей еще не изобрели. Угадывать наши потребности могла наша мама, когда нам было несколько месяцев от роду. Взрослые люди не угадывают, а спрашивают, просят и договариваются

Это не значит, что между ними нет любви, что они плохо понимают друг друга или что им не важно, что чувствует другой. Наоборот, они стараются действительно понять друг друга, задавая откровенные вопросы, а не пользуясь догадками

Это признак зрелых и открытых отношений.

Не зазорно просить партнера о помощи, поддержке и тарелке супа. Почему-то нам кажется, что взрослые люди должны быть сильными, устойчивыми и неуязвимыми. Это заблуждение. Просить о помощи вовсе не стыдно, а естественно. Гораздо хуже, когда переносишь тяготы с маской радости на лице. Это относится не только к женщинам, но и к мужчинам. Да-да, мужчины тоже нуждаются в нашем сочувствии и принятии их неуспехов.

Расстроился из-за борща – поделись с партнером. Ничто так не сплачивает людей, как честность и искренность в тяжелых ситуациях. Умалчивание «больных» тем (например, невозможности забеременеть или болезни одного из супругов) ведет к отчуждению и отдалению. И наоборот, смелость признаться друг другу в боли и отчаянии сближает. Даже если это бытовые мелочи, вроде составления семейного меню, которые доводят вас до белого каления.опубликовано econet.ru.

Автор Елизавета Зубова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! econet

Значение открытия Америки

Покорение Нового Света открыло для Европы доступ к неисчислимым богатствам. Тонны золота и серебра лежали в трюмах тяжёлых галеонов, которые устремились от берегов Америки в порты Испании. За два века только в виде чистого металла Старый Свет получил 185 т золота и 1600 т серебра. А ведь ещё были захваченные у индейцев драгоценности и ювелирные изделия! Значительный приток средств способствовал развитию торговли и промышленности, но в не меньшей степени он оказался полезней европейским монархиям — прежде всего испанской и португальской. Теперь эта короли имели возможность создать невиданные до той поры регулярные армии наёмников. Новая армия смогла решать новые задачи. Без американского золота габсбургская империя Карла V и Филиппа II вряд ли смогла бы на протяжении более чем 100 лет веста борьбу за господство в Европе.

Деревня тайно. Современная реконструкция. Куба

Транспортировка золота и рабов через Атлантический океан привела к возникновению нового великого торгового пути. Трансатлантическая торговля по своим объемам ещё не могла сравниться с традиционными торговыми путями Средиземноморья и Северной Европы. Но она велась на качественно новом уровне. Произошёл прорыв в искусстве кораблевождения. Если со времён Античности мореходы плавали вдоль берегов, то теперь кораблям приходилось неделями находиться в океане, не видя земли. Капитаны и штурманы полагались на звёзды, карты и точные приборы, что вызвало потребность в развитии астрономии, математики и картографии. Изменились и сами корабли европейцев. Они становились всё крупнее, с развитой парусной оснасткой. Величественные галеоны вытеснили маленькие судёнышки Средиземноморья. Новые океанские корабли сделали возможными новые путешествия, открывающие людям Запада Землю.

Не стоит думать, что трансатлантический торговый маршрут связан исключительно с перевозкой ценных металлов. Около 1500 г. рыбаки Северной Европы приблизились к побережью Северной Америки в районе Ньюфаундленда. Там они открыли богатейшие запасы трески — рыбы, которая для бедных обитателей Северной Европы имела такое же значение, как хлеб. В XVII—XVIII вв. европейские страны не раз вели жестокие бои за обладание этими водами.

Постепенно расширился и список товаров, которые европейцы вывозили из Америки. От индейцев колонисты позаимствовали неведомые до той поры культуры — томат, табак, кукурузу. На островах Карибского моря возникли богатейшие латифундии, где выращивали сахарный тростник, маис и хлопчатник. Позднее там стали в огромном количестве сажать завоевавший популярность в Европе табак и привезённый из Азии кофе. Экономическое значение плантаций постоянно росло. В XVIII в. французы даже предпочли отдать англичанам огромную Канаду, нежели расстаться с землями Санто-Доминго (ныне Гаити).

Шлем конкистадора. XVI в.

В середине XVI в

торговля в Атлантике претерпела новое важное изменение. Первоначально корабли везли товары только с запада на восток

В Америку суда доставляли солдат, колонистов и необходимые им оружие и снаряжение. В XVI в., по мере вымирания коренного индейского населения островов Карибского моря, возникла потребность в дешёвой рабочей силе для нужд испанских плантаторов. Проблему решили, заменив индейцев африканскими рабами, что привело к возникновению не имевшей аналогов в истории трансатлантической работорговли. Она принесла неисчислимые страдания десяткам миллионов африканцев и огромные прибыли нескольким тысячам европейцев.

* * *

Есть публицисты и историки, которые, несмотря на осуждение жестокости колонизаторов, всё же считают испанское завоевание прогрессивным. Они полагают, что в техническом и социальном отношении европейцы были более развиты, чем индейцы, и принесли в Америку новые технологии и более совершенные системы хозяйства.

Другие исследователи ставят это утверждение под сомнение. Вполне вероятно, что, например, цивилизация тайно обладала менее совершенной военной техникой, но более развитыми методами ведения сельского хозяйства, нежели испанская.

Но разве дело в технологиях? Убийство миллионов мирных людей — зло абсолютное, не имеющее никаких оправданий. Американский геноцид ставит вопрос, весьма болезненный для цивилизации, именующей себя христианской. С точки зрения христиан, их вера несёт мир, любовь и спасение, тогда как язычество дурно влияет на человека. Однако язычники тайно в целом были мирным, добродушным народом. Их жизнь строилась (пусть не всегда и не во всём) на началах братства и взаимопомощи. Уничтожившие их люди все до одного исповедовали христианство…

Поделиться ссылкой

Изучаем правила игры Битва пар

Игра «Битва пар», как и многие другие, начинается с определения путем жеребьевки права первого хода. Правила игры в «Битву пар» гласят о том, что далее нужно осуществить раздачу карт, особенности которой зависят от количества соперников:

- Если в игре участвуют двое, то каждый из них должен получить по 9 карт.

- В игре между 3 соперниками каждый получает по 8 карт.

- Соперничество между 4 игроками подразумевает раздачу каждому участнику по 7 карт.

Тем, кто изучает, как играть в игру «Битва пар», стоит обратить внимание на то, что карты, оставшиеся в колоде после раздачи, делятся на равные части между всеми участниками – это, так называемый резерв. Этот резерв участники кладут возле себя в закрытом виде, и в этот момент сдатчик оглашает начало игры

Далее игра «Битва пар» проходит очень активно, игроки берут карты в руки и быстро начинают выкладывать перед собой карты. Правила игры «Битва пар» гласят о том, что игрок выкладывает перед собой карты с одинаковым значением. При отсутствии таковых можно выложить одну карту, если три таких же уже были выложены игроками заранее. После недостающее количество карт пополняется из резерва. Так игрок должен избавиться от всех карт.

Каннибализм ради выживания

Инциденты, подобные произошедшему на «Резеде», обычно называют «каннибализмом ради выживания». Исследователи отмечают, что на британском флоте с 1820 по 1900 год было по меньшей мере 15 случаев, когда моряки, потерпевшие крушение, бросали жребий и жертвовали одним ради выживания остальных. Страшная традиция скрывалась под эвфемизмом «обычай моря» (Custom of the Sea) и нашла отражение в поэтических балладах о том, как команда корабля убивает всех по очереди членов экипажа, пока в живых не остаётся один (как не вспомнить «Десять негритят»). Кстати, бросали действительно жребий или нет, не всегда ясно: обычно убивали или самого слабого, или слугу, или иностранца. Может ли слепой случай из раза в раз делать такой подходящий выбор?

Были в истории и другие случаи, когда суды рассматривали каннибализм. В Америке был осуждён Альфред Пакер, золотодобытчик, которого обвинили в убийстве товарищей, хотя сам он до конца жизни утверждал, что невиновен. В людоедстве подозревали членов экспедиции Франклина, которая в 1845 году отправилась в Арктику и пропала двумя годами позднее. Те же подозрения были и в отношении арктической экспедиции Грили в 1880-е годы — во время этого опасного путешествия погибли 18 из 25 участников, а эксгумированные тела наводили на страшные подозрения.

Экспедиция Франклина. (Wikimedia Commons)

Кстати, за десять лет до крушения яхты «Резеда» Британия могла получить прецедент по поводу каннибализма ради спасения. В 1874 году судно «Эвксин» потерпело крушение в Южной Атлантике в результате пожара. Одна из спасательных шлюпок, в которой находился второй помощник капитана Арчер, потеряла связь с остальными. Когда несколько недель спустя их подобрали и высадили на Яве, Арчер рассказал, что они вынуждены были последовать «обычаю моря» и бросить жребий, кому погибнуть. По невероятному совпадению выбор пал на самого слабого. Дело начали было рассматривать на территории Сингапура, долго не могли решить, отправлять ли обвиняемых в Британию, а потом тихо замяли.

Операция «Неустрашимые»

Битва за «Китайскую ферму» — схема местности по версии War Thunder.

Битва за «Китайскую ферму» — схема местности по версии War Thunder.

Еще 10 октября танковая бригада израильского полковника Амнона Решефа выяснила, что между 2 и 3 египетскими армиями, в месте, где Суэцкий канал встречается с Горьким озером, остался зазор. Разведка боем дала понять, что «пустота» довольно большая — через нее спокойно может проехать танковая колонна, оставшись незамеченной. Этот факт было решено использовать для контратаки. Операция получила название «Неустрашимые» и была, по сути, отчаянной военной авантюрой. Однако она сработала и позволила Израилю одержать победу в войне.

План операции был следующим: проехать целой армией сквозь зазор, построить переправу через Суэцкий канал, высадиться на противоположном берегу и зайти в тыл неприятеля. Попутно предполагалось окружить 3-ю египетскую армию и лишить ее снабжения, заставив сдаться. Выглядит как совершенное безумие.

Израильский «Магах 6» (модифицированный американский M60-1).

Израильский «Магах 6» (модифицированный американский M60-1).

Выполнение плана затянулось до 15 октября. На противоположном берегу все еще находилось огромное количество египетской техники — до 900 танков, которые пока что не перебросили на Синай. Причем они были сконцентрированы как раз там, где израильтяне планировали форсировать канал. За это время план оброс новыми деталями: стало понятно, что зазор необходимо расширить силой, а затем навязать египтянам затяжные бои — чтобы за это время как можно больше солдат и техники успели переправиться на западный берег. Прежде всего, для этого нужно было захватить и удержать так называемую «Китайскую ферму» — заброшенное опытное хозяйство, которое получило свое прозвище из-за того, что на нем в свое время работали японские агротехники. На дверях и ангарах фермы можно было увидеть иероглифы, которые израильские солдаты приняли за китайские.

Почему она была так важна для операции? Во-первых, ферма прикрывала то место, где 143-я дивизия Ариэля Шарона должна была захватить плацдарм, чтобы приступить к переправке через канал. Во-вторых, выяснилось, что понтонный мост, необходимый для форсирования, можно было без проблем протащить только через район оросительных канав. В третьих, к югу от фермы проходила трасса «Акавиш» (с иврита — «паук»), которая проходила сквозь зазор между египетскими армиями и шла из израильского тыла прямиком к месту переправы. Иначе говоря, «Китайская ферма» была жизненно необходима и для защиты плацдарма дивизии Шарона, и для наведения моста, и для подтягивания к переправе подкреплений (ими стала дивизия Авраама Адана).

Морской обычай: выбор экипажа яхты «Резеда»

В 1883 году адвокат из Австралии Джон Уонт, мечтавший исследовать Большой барьерный риф, купил в Англии яхту Mignonette («Резеда»). В Австралию она пошла своим ходом, хотя для таких далёких путешествий предназначена не была. Однако Уонт нашёл капитана Тома Дадли, который готов был рискнуть. Помимо капитана, в экипаже было ещё три человека: помощник Эдвард Стивенс, матрос Эдмунд Брукс и совершенно не опытный юнга Ричард Паркер.

Яхта «Резеда». (yachtrussia.com)

Чтобы не попасться пиратам, капитан не подходил близко к берегу. Проплывая в удалении от берегов Африки яхта пострадала от одиночной волны невероятной силы (британские моряки называют их rogue wave, «волна-разбойник»), «Резеда» затонула всего за три минуты. За это время экипаж успел спустить на воду шлюпку, но никаких запасов, кроме двух банок консервов, с собой взять не успели. В том числе у них не было пресной воды. И надежды на спасение тоже — до ближайшего берега было больше 1000 километров.

На протяжении 16 суток моряки питались только консервированной репой, которую они успели взять с яхты, а также один раз им удалось поймать черепаху. Дальше они решили прибегнуть к «обычаю моря» и выбрать одного, которым можно пожертвовать. Жребий не бросали — юный Паркер к тому времени так обессилел, что остальным было ясно: дни его практически сочтены. Тем более что он пил морскую воду, чего делать категорически нельзя. После долгих споров и сомнений судьба юнги была решена. А ещё через пять дней потерпевших крушение моряков подобрало немецкое судно, которое доставило их в британский порт Фалмут.

Иллюстрация из газет. (yachtrussia.com)

Путешествие Магеллана

После плавания Васко да Гамы интерес к открытым Колумбом землям на какое-то время был утрачен. Стало ясно, что к Азии новые испанские владения не имеют никакого отношения. Но в 1513г. испанский конкистадор Нуньес де Бальбоа (1475—1517) пересёк Панамский перешеек и достиг берегов Тихого океана. Земля оказалась гораздо больше, чем предполагалось ранее. Открытие Тихого океана возродило планы проникновения в Индию с запада.

Неизвестный художник. Портрет Фернана Магеллана. XVI в.

Инициатива принадлежала опытному португальскому моряку Фернану Магеллану (1480—1521). Португальский монарх отклонил проект Магеллана, и тот обратился с ним к молодому испанскому королю Карлу V. Он предложил достичь богатых пряностями Молуккских островов, обогнув открытые Колумбом земли. Испанцев планы Магеллана заинтересовали. К тому времени даже серьёзные политики были готовы рискнуть, если речь шла о богатствах заморских стран. В случае успеха испанцы получали доступ к пряностям Индонезии, не нарушая строгих параграфов Тордесильясского договора. Заволновались и португальцы. Они то предлагали Магеллану вернуться на родину, суля ему за это всяческие блага, то замышляли его убийство. Но путешественник остался непреклонен, и 20 сентября 1519 г. пять кораблей покинули Европу. Долгие месяцы плыла эскадра вдоль восточного побережья Южной Америки, пытаясь найти морской путь через континент. Часть команды взбунтовалась. Магеллану пришлось усмирять своих людей жестокими казнями. Один из кораблей дезертировал и вернулся в Испанию. Лишь после долгих поисков, потеряв ещё один корабль (он разбился о скалы), 28 ноября 1520 г. Магеллану удалось найти пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, названный впоследствии его именем.

Экспедиция Магеллана держала курс на запад. За три месяца она пересекла Тихий океан и достигла Филиппинских островов. Там Магеллан был убит в стычке с туземцами, которым он решил продемонстрировать силу европейского оружия. Оставшиеся в живых мореходы поплыли от Филиппин к Молуккским островам, откуда по проложенному ещё португальцами пути вдоль Африки вернулись в Европу. Лишь осенью 1522 г. корабль «Виктория», последний из экспедиции Магеллана, достиг испанских берегов. Главная цель путешествия была достигнута — люди обогнули земной шар. Для испанских политиков и купцов успех заключался в обретённом доступе к богатствам Молуккских островов. Груз пряностей в трюме «Виктории» покрыл стоимость всех потерянных кораблей и все расходы на снаряжение экспедиции.

Корабль Магеллана «Виктория». Фрагмент карты Ортелия. 1590 г.