Публицист и общественный деятель

Борьба за сохранение традиционной культуры воспитания была органична самой натуре Михаила Никифоровича. Он был воплощением лучших качеств человека своей эпохи – воина-победителя, энтузиаста, жадного до знаний и свершений – и, будучи педагогом, воспитателем, держал этот, вверенный ему рубеж, отстаивал его со всей самоотдачей. Он боролся за «духовную осёдлость» человека, т.е. за сохранение культурной среды, вне которой невозможна самобытная духовная и нравственная жизнь как человека, так и народа. Такое мировоззрение получило в СССР название «экология культуры» – термин, введённый в научный и публицистический оборот академиком Д.С. Лихачёвым. Слова Лихачёва «Мы не выживем физически, если погибнем духовно» вполне можно считать квинтэссенцией этого движения. Мельников мечтал о наступлении духовно-экологической цивилизации, о совестливом и гармоничном обществе. Этому посвящены многие его публицистические работы, такие книги, как «Васюганье: путь в никуда» и «Поиск сокровищ: записки фольклориста». Избранный пост-советской Россией западнический путь он считал тупиковым, ведущим к утрате самобытности народов, к их духовно-нравственному одичанию.

Будучи преимущественно исследователем славянских этносов, Мельников с интересом и уважением относился к культуре коренных народов Севера и Сибири. В книге «Васюганье: путь в никуда?» он писал: «Коренные народы Сибири тысячелетиями жили в полной гармонии с окружающей их средой, никогда не наносили природе непоправимого урона, брали ровно столько, чтобы не повредить самовоспроизводству. Это – высокий уровень культуры. Мы же, вооружённые современной техникой, «покоряем» природу и наносим природе недопустимый урон. Следовательно, нас необходимо поднимать до уровня экологической культуры малых народов Сибири».

Огромный интерес учёного привлекали древнейшие, дохристианские представления славян. Как указывал крупнейший советский исследователь язычества академик Б.А. Рыбаков, «главным, определяющим материалом для изучения язычества является этнографический: обряды, хороводы, песни, заговоры, заклинания, поверья, детские игры, в которые выродилась архаическая обрядность, волшебные сказки, сохранившие фрагменты древней мифологии и эпоса…». По воспоминаниям многолетнего соавтора, исследователя традиции забайкальских старообрядцев доктора исторических наук Болонева Фирса Федосовича, Михаил Никифорович был так увлечён яркостью образов, жизненной силой язычества, что «своё миропонимание, свои некоторые мировоззренческие истоки выводил из дохристианских представлений. <…> Примечательно, что один из своих псевдонимов он заимствовал из названий бога грозы и покровителей воинов дохристианского славянского и литовского пантеона Перуна. Псевдонимом «Перунов» им был подписан один из небольших сборников любовных заговоров. Книжка вышла в издательстве «Наука» Сибирского отделения АН СССР».

Михаил Никифорович был очень разноплановой личностью и, наряду с научной деятельностью, много времени уделял общественной работе. Он возглавлял областной Совет по фольклору при отделе (комитете) по культуре областной администрации, был руководителем Западно-Сибирского вузовского фольклорного центра. Он обосновал и добивался создания в Новосибирске специализированного фольклорно-этнографического центра, что и было сделано его последователями, даже с перевыполнением плана: в 1991 году возникли сразу два центра: «Новосибирский областной центр русского фольклора и этнографии» (ОЦРФиЭ, директор В. Асанов) и «Русский дом народных традиций КрАсота» (директор А. Выхристюк). Также Михаил Никифорович способствовал появлению фольклорно-этнографического отделения в Новосибирском областном колледже культуры и искусств, многих фольклорных молодежных и детских ансамблей.

Традиционное русское танго

Традиционное русское танго – это один из ярких элементов русского фольклора. Этот танец имеет свои особенности и характеристики, которые делают его уникальным и отличающимся от других видов танго.

Особенности:

Русское танго включает элементы традиционного фольклора. В нем часто использовались сюжеты из народных сказок и легенд, что делает его особенно привлекательным для русской публики.

Одной из особенностей русского танго является его эмоциональность. Танцоры передают свои чувства и эмоции через движения тела и выразительные позы. В этом танце можно ощутить страсть, любовь и грусть, которые так характерны для русской культуры.

Русское танго имеет свою специфическую музыку. Обычно в качестве сопровождения используются виолончель, аккордеон и гитара. Это создает особую атмосферу и настоящее ощущение русской души.

Традиционное русское танго часто исполняется в паре. Танцоры воплощают разные роли – мужчина и женщина, которые взаимодействуют друг с другом

В этом танце важно гармоничное взаимодействие и синхронность движений.

Примерный план традиционного русского танго:

| Часть танца | Описание |

|---|---|

| Вступление | Пара входит на сцену и занимает исходные позиции |

| Экскурсия | Танцоры показывают основные элементы танго вдвоем |

| Соло | Каждый танцор в отдельности демонстрирует свои умения и выражает свои чувства |

| Взаимодействие | Танцоры вновь объединяются и выполняют сложные партнерские фигуры |

| Финал | Пара завершает танец в красивой позе, вызывающей аплодисменты зрителей |

Русское танго является непременной частью русского фольклора и продолжает радовать поклонников своей красотой и эмоциональностью. Оно объединяет в себе историю, традиции и национальную культуру, что делает его поистине уникальным и незабываемым.

Крупные и малые жанры русского народного творчества

Русский народный фольклор отличается уникальной самобытностью и многообразностью, яркими национальными особенностями культуры. Сказочные, былинные и малые жанры фольклора собирались на основе жизненного опыта русского народа. В этих простых и мудрых выражениях народного творчества собраны мысли о справедливости, отношениях к работе и людям, о героизме и самобытности.

Выделяют следующие жанры русского народного фольклора, наглядно иллюстрировавшие многогранные стороны жизни русского человека:

- Трудовые песни. Сопровождали какой-либо рабочий процесс (посев, вспашку поля, сенокос, сбор ягод или грибов), имели вид разнообразных выкриков, напевов, напутствий и веселых песенок с простым ритмом, незамысловатой мелодией и несложным текстом, которые помогали настроиться на рабочий лад, задавали ритм, сплачивали народ и духовно помогали выполнять тяжелый, порой непосильный крестьянский труд;

- Календарные обрядовые песни, заклички, заговоры, исполнявшиеся для привлечения удачи и благополучия, повышения плодородия, улучшения погодных условий, увеличения приплода домашнего скота;

- Свадебные. Песни, исполнявшиеся в день сватовства, прощания родителей с невестой, на передаче невесты в руки жениха и непосредственно на свадьбе;

- Устные прозаические произведения. Легенды, предания, былички, бывальщины, рассказывающие об исторических и эпических событиях, героями в которых выступают легендарные русские воители, князья или цари, а также описывающие какие-либо невиданные или необычные события, имевшие место в реальной жизни знакомого рассказчика, причем сам он не был их свидетелем и не принимал в них участие;

- Поэтический фольклор для детей (прибаутки, потешки, пестушки, дразнилки, загадки, считалки, дразнилки, небылицы и колыбельные песни). Исполнялись обычно в краткой стихотворной, шуточной форме, понятной и интересной для детского восприятия;

- Песенный или героический эпос (былины, исторические песни). Рассказывают о когда-то происшедших исторических событиях в виде песни, в них обычно прославлялись подвиги русских легендарных героев и богатырей, совершенных ими во благо Земли Русской и ее народа;

- Художественные сказки (бытовые, волшебные, про животных) представляют собой самый распространенный вид устного творчества, в котором народ рассказывал о вымышленных событиях и персонажах в интересной и доступной форме, таким образом, отображая свои понятия о добре и зле, жизни и смерти, бедности и богатстве, окружающей природе и её обитателях. Также к русскому художественному творчеству относят баллады, анекдоты, небылицы и частушки;

- Фольклорные театральные представления драматического характера (вертепы, раёк, балаганы и выступления скоморохов на ярмарках, праздниках и народных гуляниях).

Помимо крупных форм фольклора (песен, сказок, мифов и т. д.) в русском устном народном творчестве есть целый ряд малых фольклорных жанров или необрядовый фольклор:

- Загадки — вопросы с описанием предмета, живого существа или явления в образной форме (Два кольца, два конца, а посередине гвоздик);

- Скороговорки и чистоговорки — специальные фразы с повторяющимися звуками и сочетаниями звуков, с помощью которых вырабатывают дикцию;

- Пословицы — меткие назидательные высказывания в стихотворной форме («На чужой каравай рот не разевай»);

- Поговорки — краткие, отличающиеся меткостью, фразы, характеризующие окружающую действительность и людей («Два сапога пара»); иногда это даже части пословиц;

- Считалки — их использовали и до сих пор используют дети во время игр, когда определяют роль каждого игрока;

- Заклички — призывы весны/лета/праздника в рифмованной форме;

- Потешки и пестушки, которые напевались в процессе игры матери или другого взрослого с маленьким ребёнком (ярчайший пример — игра «Ладушки» с потешкой «Ладушки-ладушки, где были…»).

Также к малым фольклорным жанрам относятся колыбельные песни, непосредственно игры и прибаутки.

Анонимность в народной культуре

Одной из главных особенностей народного творчества является его анонимность. Даже когда речь идет о конкретном авторе песни или сказки, его имя с течением времени забывается, и произведение становится собственностью всего народа.

Это связано с тем, что народная культура была и остается коллективным творчеством, в котором участвуют многие люди. Именно благодаря этому народная культура сохраняет в себе разнообразие и богатство, отражая многоликую душу народа.

Народные сказки, песни и прочие формы народного творчества рассчитаны на массовую аудиторию, они универсальны и достаточно просты в понимании. Именно поэтому народная культура считается доступной для всех, независимо от социального статуса и образования.

В народной культуре нет места героам-одиночкам или гениям-индивидуалистам, так как каждый человек способен внести вклад в развитие традиций своего народа, повторив и дополнив то, что было создано другими творцами ранее.

Таким образом, анонимность народной культуры является ее главным богатством и отражает дух коллективизма и солидарности, присущий многим народам и культурам.

Роль Дмитрия Сергеевича Лихачева в сохранении культурного наследия России

Дмитрий Сергеевич Лихачев был выдающимся русским ученым-гуманитарием, который посвятил свою жизнь сохранению национального культурного наследия. Он выразил настоятельную уверенность в том, что утрата культурных ценностей может привести к разрушению национальной идентичности и культурного самосознания.

Лихачев стал инициатором и участником многих инициатив, которые были направлены на сохранение культурного наследия России и лучшую доступность к нему.

Организация кружков и лекториев – Лихачев часто выступал перед широкой аудиторией и проводил лекции по истории и культуре, привлекая внимание молодежи к источникам русской культуры.

Публикации в СМИ – Лихачев сотрудничал с журналами и газетами, писал статьи и комментарии, в которых рассказывал о значимости культурного наследия и публиковал научные исследования.

Создание музеев – Лихачев помогал организовывать музеи, в том числе Музей книги и рукописей Усадьбы Александра Пушкина «Михайловское», Музей-заповедник «Коломенское», Музей истории естествознания и техники Московского государственного университета.

Поддержка фондов – Лихачев принимал участие в создании различных научных, культурных и общественных фондов, которые помогали организовывать выставки, стипендии и научные конференции.

Вклад Лихачева в сохранение культурного наследия России неоценим, его работа продолжает вдохновлять будущие поколения на сохранение нации и ее культурного наследия.

💙💛 Почему нельзя воевать с украинцами?

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

(открыть фото) 1. Аграрная страна. Каждый может зарыть. Враги воспринимаются как дармовые удобрения. 2. Хозяйственные люди. Каждой семье требуется БТР для вспашки, из корпуса ракеты делают мангал, погнутое сдают на металл. 3. Изобретательные. Сражаются всем, что есть: коктейлями, пирожками, консервированными огурцами, проклятиями и даже голыми руками. 4. Бесстрашные. После 90-х, 2008-го, 2014-го и коронавируса, боятся только собственных женщин и что люди скажут. 5. Анархические. Терпеть не могут любую власть. Оккупационные власти через неделю заставят говорить государственным (украинским) языком и проведут честные выборы, которые сразу объявят фальсифицированными. 6. Непредсказуемые. В мирное время все обвиняются в работе на врага. Когда приходит враг, вместе уничтожают его. В перерывах грызутся за то, кто больший патриот. 7. Несокрушимые. Когда плохо – плачут, когда очень плохо – поют, когда полная ж*па – смеются!

☢️ ☢️ ☢️ НЕТ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЕ

(отрыть картинку) Всем государствам-членам ООН участникам Договора о нераспространении ядерного оружия: «Мы, граждане со всего мира, шокированы вероятностью ядерной катастрофы в Украине и призываем вас использовать возможности обзорной Конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, чтобы призвать к запрету любых боевых действий вблизи всех ядерных реакторов, к их демилитаризации и созданию «зон безопасности» радиусом не менее 30 км. Мы также призываем вас потребовать от России немедленного предоставления доступа независимым инспекторам Международного агентства по атомной энергии к Запорожской АЭС в Украине.» Запретите любое вооруженное нападение на атомные электростанции. Добавьте свой голос. Когда петиция приобретет массовый характер, мы передадим наш призыв непосредственно участникам переговоров в Нью-Йорке. ПЕТИЦИЯ

Зарубежная Литература XVII-XX веков

Основной соавтор

Jaaj.Club

|

Хорошие книги актуальны во все времена и не стареют. Беллетристика, увидевшая свет в прошлом и позапрошлом веках, вызывает интерес и сейчас. В свободном доступе есть и Шекспир и Ремарк, а также многие другие авторы. Но кроме прочтения книг можно рассматривать отдельные аспекты в сюжете и события из биографии писателей. В данном разделе собраны статьи, которые объединены одной темой — Зарубежная литература 19-20 веков. Но каждая из них — это отдельное небольшое исследование. Вы откроете для себя много нового, погрузившись в их изучение. Мистификация Бранте, дети в сюжетах Шекспира, настоящая русалочка Андерсена и многие другие факты, о которых вы не догадывались. Читайте, удивляйтесь и получайте удовольствие! |

||

|

Читать |

«Эпоха великих этнографических экспедиций»

В период «оттепели» поиски твёрдого основания для социальной общности нового типа, какой был советский народ, стали выходить за рамки догматически понятого марксистско-ленинского подхода. В обществе появился запрос на обращение к народной старине не как к пережитку «снятых» с повестки дня формаций, а как к актуальному источнику нравственного, этического, духовного бытия народа. Это было время расцвета «деревенской прозы», критически осмыслявшей перегибы коллективизации. Наметилась активизация этнографического изучения обрядов и обычаев русских народов, населяющих СССР. В Сибири основными объектами изучения стали старожильческое население (потомки первых поселенцев или «колонизаторов», пользуясь дореволюционной терминологией) и новопоселенцы рубежа XIX-XX веков.

В эту работу включились и фольклористы. Деятельность Михаила Никифоровича оказалась в русле этой тенденции. В 1970-е годы М.Н. Мельников развернул активную собирательскую деятельность на территории Новосибирской области. Эта работа велась не только в рамках учебной практики студентов филологов Новосибирского педагогического института, но и в форме комплексных проектов, проходивших при поддержке, к примеру, фольклорно-этнографической секции Новосибирского областного отделения ВООПИиК. Общество поддержало идею сохранения не только памятников материальной культуры, но и памятников народной культуры, воплощённых в слове, звуке, движении. С самого начала к планированию экспедиций подходили комплексно: в их отрядах работали фольклористы-филологи, этнографы, музыканты (музыковеды, хормейстеры, композиторы), искусствоведы, археологи, фотографы. Михаил Никифорович неустанно собирал вокруг себя заинтересованных и неравнодушных к судьбе народной культуры людей. Его энтузиазм заражал, и, зачастую, встреча с ним определяла будущую профессиональную судьбу молодых специалистов. Их творческие, научные, дружеские связи сохранялись потом на всю жизнь. Вот как описывает сотрудничество с Михаилом Никифоровичем Виктор Гаврилович Захарченко, художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора, а в те времена – студент Новосибирской консерватории и (одновременно!) главный хормейстер Государственного академического Сибирского русского народного хора: «У нас с ним спонтанно образовался редкий союз филолога-этнографа и музыковеда-фольклориста. Мы взаимно и органично дополняли друг друга». Елена Андреевна Пархоменко (Кобякова), этнограф, автор книги «О Мельникове М.Н.» точно передаёт атмосферу духовного подъёма, взаимообогащения, молодёжного энтузиазма, присущую тем экспедициям. Неслучайны слова, которые она подобрала для описания союза Мельникова и Захарченко: «Они были окрылены друг другом».

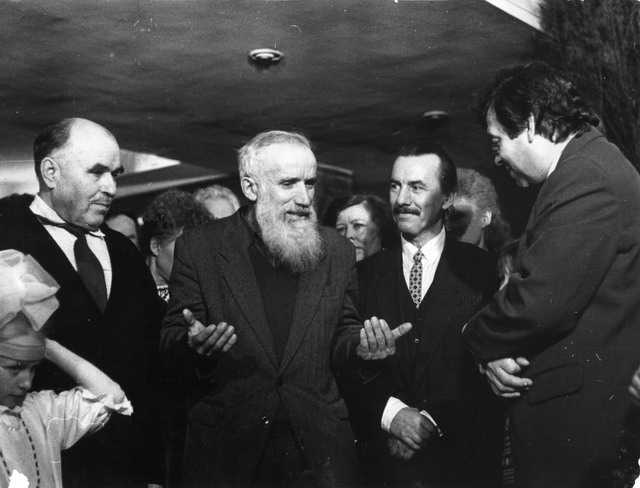

Мельников М.Н. (слева), Захарченко В.Г (третий слева)

Мельников М.Н. (слева), Захарченко В.Г (третий слева)

Работу экспедиции Михаил Никифорович сопровождал многими подготовительными и развивающими акциями. Проводились выставки, концерты и фестивали фольклорной музыки, готовились теле- и радиопередачи, публиковались не только научные работы (а их было около двух десятков), но и множество статей для периодической печати. Таким образом, экспедиция, как крупный научный проект, способствовала резкой интенсификации всей гаммы фольклористической деятельности в регионе. В те годы научное мировоззрение являлось идеологическим и социальным стержнем советского общества, вокруг которого могли объединяться в масштабные проекты различные учреждения культуры, образования, СМИ, властные структуры. В современной России подобную роль начинает играть религия, взять для примера масштабные акции памяти святых Кирилла и Мефодия, включающие и конференции, и фестивали, и крестные ходы.

Для методического сопровождения экспедиций Михаил Никифорович опубликовал работу «Сибирский фольклор: программа полевых наблюдений собирателя» (Новосибирск, 1973). Опыт учебно-собирательской работы обобщён им в статьях «Приёмы и методы развития научного мышления студентов в процессе изучения фольклора», «Народные традиции как фактор нравственного воспитания детей и молодёжи» и других.

Русский фольклор

«Богатыри», Виктор Михайлович Васнецов, 1898 г., Богатыри (слева направо): Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович.

«Богатыри», Виктор Михайлович Васнецов, 1898 г., Богатыри (слева направо): Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович.

Мы знакомимся с произведениями русского фольклора ещё в самом раннем детстве. Это — русские народные сказки, загадки, пословицы, поговорки и др.

Например, такие незабываемые сказки, как: «Петушок — золотой гребешок», «Курочка Ряба» или «Колобок».

Родители, бабушки и дедушки читают нам книжки народного творчества, прививая любовь к героям нашей культуры. А им их читали или же рассказывали по памяти ещё их родители или же их бабушки и дедушки, а до них были предыдущие поколения.

Дети постарше уже в школе знакомятся с приключениями великих русских богатырей и других героев, авторы которых неизвестны.

Эпические произведения

В отличие от литературных произведений эпические ещё делятся на стихотворную и прозаическую форму. Это:

- былины (исторические древнерусские эпические пecни-сказания, воспевающие богатырские подвиги);

- бывальщины (краткий вербальный рассказ о как будто реальных событиях, схож с «городской легендой»);

- былички (рассказ «очевидца» о якобы реальной встрече с нечистой силой);

- небылицы;

- поговорки;

- сказки;

- исторические песни;

- предания;

- легенды;

- сказы;

- пословицы.

Драматические произведения

Это: народные драмы.

Читайте подробнее про Жанры фольклора с примерами.

В разных жанрах существует свой тип персонажа: в былинах герои — богатыри, а в сказках — например, Иван-дурак и Баба Яга.

Для композиции фольклорных произведений типично присутствие: присказки, запева, замедления действия, троичности событий и тавтологии, эпитетов, гипербол и др.

Фольклор разных стран отличается, но при этом имеет много общего. Это связывают с географической близостью, экономическими взаимоотношениями или другими связями, что повлекло за собой межкультурный обмен.

Узнайте также, что такое Эпитет.

⚠️ 🔴 FOR YOUR INFORMATION! Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина

(Открыть картинку)

С 17.03.2023 г. российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления — незаконная депортация и перемещение украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента рф путина и автора прав ребенка рф Львовой-Беловой. Это значит, что за пределами россии путина надо арестовать и привлечь к суду. И мировые лидеры три раза подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим — преступник и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Львова-Белова призналась, что украла гражданина Украины, украинского ребенка и насильно его усыновила. Правонарушение доказывает статья 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». В стране-агрессоре россии и на территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для «идеологического перевоспитания» и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.. россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей.

Понятие народного творчества

Народное творчество – это культурно-историческое явление, которое представляет собой накопленное веками культурное наследие народа. Оно включает в себя религиозные обряды, песни, танцы, рассказы, сказки, проводимые народом традиционные мероприятия, ремесла, деревянную архитектуру и т.д.

Существование народного творчества берет свое начало из глубины веков, когда народ еще только формировался и совершенствовал свои нравы, обычаи и традиции. В течение многих лет народное творчество передавалось из поколения в поколение, с каждым разом дополняясь новыми элементами.

Хотя народное творчество не имеет четкого авторства, оно является результатом процесса коллективного творчества народа. Более того, народное творчество отображает менталитет, образ мышления и культурные традиции определенного этноса и является символом его культурного богатства.

- Примерами народного творчества могут служить:

- Традиционные народные истории и культурные мифы;

- Песни, написанные народом без определенного авторства;

- Народные обряды и ритуалы, которые осуществляются на протяжении многих поколений;

- Традиционная народная одежда и украшения из местных материалов;

- Народные игры и развлечения;

- Традиционная народная кухня, которая отображает особенности культуры и традиций региона.

Хотя народное творчество не относится к высокой литературе и искусству, оно имеет огромную ценность, так как отражает культуру и интересы народа, его убеждения и образ жизни

Именно поэтому народное творчество является важной частью национальной культуры и истории