Микрохирургия глаза

Миллионы врачей, получив диплом, горят желанием помогать людям, мечтают о будущих свершениях. Но большинство из них постепенно теряют прежний запал: никаких стремлений, одно и то же из года в год. У Федорова энтузиазм и интерес к профессии год от года лишь рос. Спустя всего шесть лет после института он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1960 году в Чебоксарах, где он тогда работал, провел революционную операцию по замене хрусталика глаза на искусственный. Подобные операции проводились за рубежом и ранее, однако в СССР считались чистым шарлатанством, и Федорова уволили с работы. После этого он стал заведующим кафедрой глазных болезней в Архангельском мединституте. Именно здесь в его биографии началась «империя Федорова»: вокруг неуемного хирурга собрался коллектив единомышленников, готовый к революционным изменениям в микрохирургии глаза. В Архангельск потянулись люди со всей страны с надеждой снова обрести утраченное зрение, – и они действительно прозревали. Инновационного хирурга оценили и «официально» – вместе со своей командой он перебрался в Москву. И начал творить совершенно фантастические вещи: делать коррекцию зрения при помощи кератотомии (особых насечек на роговице глаза), пересаживать донорскую роговицу, разработал новый метод оперирования глаукомы, стал пионером лазерной микрохирургии глаза.

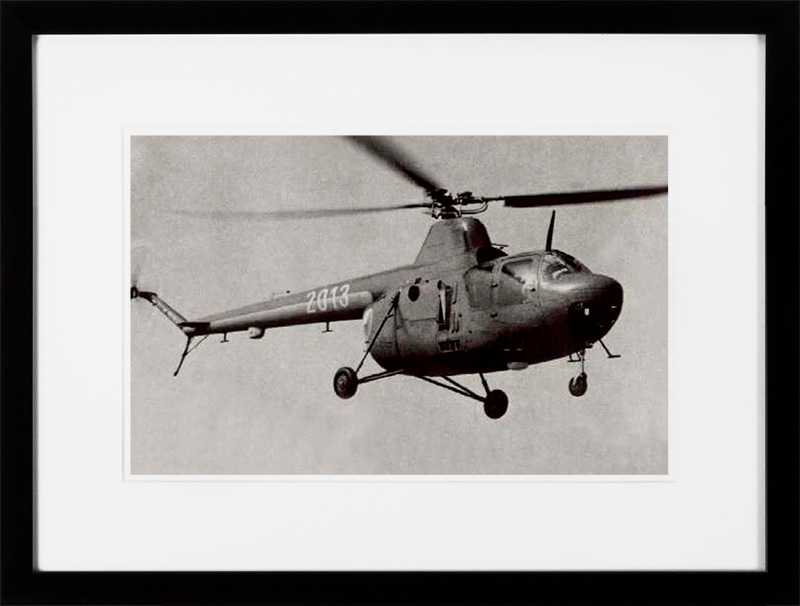

Вертолеты серии “Ми”

В годы Великой Отечественной войны академик Миль работал в эвакуации в посёлке Билимбай, в основном занимаясь усовершенствованием боевых самолётов, улучшением их устойчивости и управляемости. Его деятельность была отмечена пятью правительственными наградами. В 1943 году Миль защитил кандидатскую диссертацию «Критерии управляемости и маневренности самолёта»; в 1945 году — докторскую: «Динамика ротора с шарнирным креплением лопастей и её приложение к задачам устойчивости и управляемости автожира и геликоптера». В декабре 1947 года М. Л. Миль стал главным конструктором опытного КБ по вертолётостроению. После серии испытаний в начале 1950 года вышло постановление о создании опытной серии из 15 вертолётов ГМ-1 под обозначением Ми-1.

Шарль Огюстен де Кулон. Открытие электричества

Имя великого французского физика известно каждому еще со школы. Это имя превратилось в название физической единицы, которой измеряется электрический заряд. Сам же Кулон жил в XVIII столетии, когда об электричестве человечество почти ничего не знало, а например, слово «магнетизм» произносилось с мистическим придыханием.

Великий физик родился в семье зажиточного правительственного чиновника и получил прекрасное для того времени инженерное образование. Получив чин лейтенанта, он начинал со строительства портов и крепостей. Особенно трудной была служба на острове Мартиника в Вест-Индии. Там необходимо было срочно построить крепость для защиты от англичан. И Кулон стал фактическим руководителем строительства. Под его началом работало более полутора тысяч человек, и надо было постоянно решать вопросы, которые к технике отношения не имели. Но, несмотря на занятость, он выкраивал время для занятия классической наукой. Вернувшись во Францию в 1772 году, он представил свой «мемуар» в Парижскую академию наук и был приглашен Академией для двух выступлений. Кстати, академик, который похвально отозвался о его научном труде, позже, в годы якобинской революции, прятался в поместье Кулона.

В 1777 году Кулон стал победителем конкурса по разработке прибора для исследования магнитного поля Земли. Затем академия объявила еще один конкурс, посвященный исследованию трения. Уже в 1780 году Кулон представил в Академию конкурсную работу «Теория простых машин», которая через год была удостоена премии. Результаты его работ основывались на сотнях опытов. Кулон исследовал не только трение между твердыми телами, но и трение в жидкостях и газах. В результате 12 декабря 1781 он был избран академиком по отделению механики.

Главное же его открытие и сегодня называется законом Кулона. Этот закон дает четкую формулировку взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов. С этого закона началась наука об электричестве.

«Его страна его уже списала»

Приходилось быть бдительными и с местными жителями: некоторые из них были артиллерийскими наводчиками — сдавали ВСУ местоположение российских позиций.

Также по теме

«Они стоят, трясутся все, штаны мокрые»: доброволец Тихий рассказал, как брали в плен украинских военных

За плечами 47-летнего военного пенсионера из Санкт-Петербурга Олега Кудрявцева (позывной Тихий) — чеченская кампания и участие в СВО….

Поимка пособника националистов особенно запомнилась автору дневника, ведь из-за него офицер и его товарищи чуть не погибли под обстрелом, который произошёл 20 марта.

«Я решил наконец помыться в первый раз за месяц. Мне экономно хватило два литра воды. Кайф вообще. (Когда я возвращался к танку) и оставалось пятьдесят метров до моего танка, я услышал выстрелы арты. Интуиция подсказала, что это в мою сторону, и я побежал к танку изо всех сил. Метрах в десяти от танка я услышал взрывы и как деревья рядом со мной приняли на себя осколки. Я прыгнул под танк, рядом с которым вовсю играла артканонада. Когда утихло, я запрыгнул в танк, отдышался и закурил».

На следующий день офицеру довелось встретиться с человеком, который и навёл вражескую артиллерию на позиции.

«К 19 часам я всё-таки решил прогуляться за сигаретой и интересными новостями. Я дошёл до Дона (позывной. — RT) и не прогадал. Днём я слышал, что ополченцы поймали в посадке мужика с собаками, так вот этот пленник был у Дона. Его допрашивали парни с ПДБ. Мужик лет 45—50, худого телосложения, среднего роста со связанными руками и завязанными глазами стоял на полусогнутых, мнущихся ногах и отвечал, что он не арткорректировщик, что он просто гулял в лесу. Он совсем не раскалывался, хотя на него сильно и не давили. (У артнаводчика) с собой бинокль, он одет в жилет и джинсы, (его поймали) в трёх километрах от посёлка. К тому же, когда одна из собак залаяла, кто-то узнал лай собаки, который был вчера перед артобстрелом. Чувак 100% арткорректировщик, и это по его наводке вчера по нам жёстко отработали. Это из-за него я вчера запрыгивал под танк и прижимался к земле. Но ненависти у меня к нему нет. Почему-то какое-то даже сострадание… Завтра его заберут, а пока он будет всю ночь на холоде без еды и воды, но его никто пальцем не тронет. У него две собаки. Питбуль — маленький и ничего не понимает, все его гладят. А вторая от хозяина не отходит и, бывает, лает. Пленник стоял вплотную к БМД-4. Питбуль лазал по БМД и в какой-то момент полез выше, где голова хозяина, и начал его нюхать и лизать. Это было мило. Все переглянулись и немного зависли на этой картине. Я пошёл к своему танку, постоянно думая обо всём этом. Сидел бы и сидел себе в деревне чувак со своими собаками, но нет: решил поиграть в разведчика, помочь своей стране. А его страна его уже списала — данные не пришли, да и пофиг. С другой стороны, он патриот. Только во что он верит: в независимость своей страны или в Бандеру и Власова?»

Телевидение

Открытие и широкое распространение телевизионного вещания кардинальным образом изменило способы распространения информации в обществе. К этому мощнейшему достижению причастен и Борис Львович Розинг, который в июле 1907 года подал заявку на изобретение «Способа электрической передачи изображений на расстояния». Борису Львовичу удалось успешно передать и получить точное изображение на экране пока ещё простейшего устройства, бывшего прототипом кинескопа современного телевизора, которое ученый назвал «электрическим телескопом». Среди тех, кто помогал Розингу с опытом, был тогда ещё студент Санкт-Петербургского Технологического института Владимир Зворыкин – именно его, а не Розинга, через несколько десятилетий назовут отцом телевидения, хотя в основе работы всех воспроизводящих телевизионных устройств лежал принцип, открытый Борисом Львовичем в 1911 году.

Атомная и водородная бомба

Академик Игорь Васильевич Курчатов занимает особое место в науке ХХ века и в истории нашей страны. Ему – выдающемуся физику – принадлежит исключительная роль в разработке научных и научно-технических проблем овладения ядерной энергией в Советском Союзе. Решение этой сложнейшей задачи, создание в cжатые сроки ядерного щита Родины в один из наиболее драматических периодов истории нашей страны, разработка проблем мирного использования ядерной энергии было главным делом его жизни. Именно под его началом создается и успешно испытывается в 1949 году самое страшное оружие послевоенного времени. Без права на ошибку, иначе – расстрел… А уже в 1961 году группой физиков-ядерщиков лаборатории Курчатова было создано самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества — водородная бомба АН 602, за которой тут же закрепилось вполне уместное историческое название — «царь-бомба». При испытании этой бомбы сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар.

Искусственное сердце

Имя Владимира Петровича Демихова связано не с одной операцией, которая совершалась впервые. Удивительно, но Демихов не был врачом – он был биологом. В 1937 году, будучи третьекурсником биологического факультета Московского государственного университета, он создал механическое сердце и поставил его собаке вместо настоящего. Собака жила с протезом около трех часов. После войны Демихов устроился в Институт хирургии Академии медицинских наук СССР и создал там небольшую экспериментальную лабораторию, в которой начал заниматься исследованиями по пересадке органов. Уже в 1946 году он первым в мире осуществил пересадку сердца от одной собаки другой. В том же году он тоже впервые провел пересадку собаке сердца и легкого одновременно. И что самое главное – собаки Демихова жили с пересаженными сердцами по несколько суток. Это был настоящий прорыв в сердечно-сосудистой хирургии.

Лампа накаливания

Если произносится «лампа накаливания», то сразу в голове звучит фамилия Эдисона. Да, это изобретение не менее знаменито, чем имя его изобретателя. Однако сравнительно небольшое количество людей знает, что Эдисон не изобрел лампу, а только усовершенствовал её. Тогда как Александр Николаевич Лодыгин, будучи членом Русского технического общества, в 1870 году предложил применять в лампах нити накаливания из вольфрама, закручивая их в спираль. Безусловно, история изобретения лампы не является результатом труда одного ученого – скорее, это череда последовательных открытий, которые витали в воздухе и были необходимы миру, но именно вклад Александра Лодыгина стал особенно великим.

Электродвигатель

Борис Семенович Якоби, архитектор по образованию, в возрасте 33 лет, будучи в Кенигсберге, увлекся физикой заряженных частиц, и в 1834 году он делает открытие – электродвигатель, работающий по принципу вращения рабочего вала. Мгновенно Якоби становится знаменитым в ученых кругах, и среди многих приглашений на дальнейшее обучение и развитие он выбирает Петербургский университет. Так, вместе с академиком Эмилием Христиановичем Ленцем он продолжил работу над электродвигателем, создав еще два варианта. Первый был предназначен для лодки и вращал гребные колеса. С помощью этого двигателя судно легко держалось на плаву, двигаясь даже против течения реки Невы. А второй электродвигатель был прообразом современного трамвая и катил по рельсам человека в тележке. Среди изобретений Якоби можно отметить также гальванопластику – процесс, который позволяет создавать идеальные копии исходного предмета. Это открытие повсеместно применялось для украшений интерьеров, домов и многого другого. Среди заслуг ученого также числится создание подземных и подводных кабелей. Борис Якоби стал автором около десятка конструкций телеграфных аппаратов, а в 1850 году изобрел первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат, который работал по принципу синхронного движения. Это устройство было признано одним из крупнейших достижений электротехники середины XIX века.

Киноаппарат

В 1893 году, работая вместе с физиком Любимовым, Иосиф Андреевич Тимченко создает так называемую «улитку» — особый механизм, с помощью которого в стробоскопе удавалось прерывисто менять очередность кадров. Данный механизм позже лег в основу кинетоскопа, который Тимченко разрабатывает совместно с инженером Фрейденбергом. Демонстрация кинетоскопа состоялась в следующем году на съезде русских врачей и естествоиспытателей. Были показаны две ленты: «Копьеметатель» и «Скачущий всадник», которые были сняты на Одесском ипподроме. Этому событию даже есть документальные подтверждения. Так, в протоколе заседания секции значится: «Представители собрания с интересом ознакомились с изобретением господина Тимченко. И, в соответствии с предложениями двух профессоров, решили выразить благодарность господину Тимченко».

Цветная фотография

Если раньше всё происходящее стремилось попасть на бумагу, то теперь вся жизнь направлена на получение фотографии. Поэтому без этого изобретения, ставшего частью маленькой, но насыщенной истории фотографии, мы бы не увидели такой “реальности”. Сергей Михайлович Прокудин-Горский разработал особую фотокамеру и представил своё детище миру в 1902 году. Эта камера была способна делать три снимка одного и того же изображения, каждый из которых пропускался сквозь три совершенно разных световых фильтра: красный, зеленый и синий. А патент, полученный изобретателем в 1905 году, можно без преувеличения считать началом эры цветной фотографии в России. Это изобретение становится намного качественнее наработок зарубежных химиков, что является важным фактом ввиду массового интереса к фотографии по всему миру.

Спальня в танке и парикмахерская на передовой

Для танкистов танк на передовой становится не только боевой машиной, но и домом: рядом с ним и под ним укрываются от обстрелов, готовят, в нём отдыхают и хранят вещи.

Командир экипажа подробно описал, как именно он обустроил себе кровать в боевой машине. По его словам, во время выезда на боевые задания он, его механик и наводчик спали только в танке.

«После того как мы начали стрелять из танка, места стало внутри побольше. Я даже пошутил, что у механика — двушка, у наводчика — однушка, а у командира — студия. Я долго приспосабливал танк к ночлегу, попробовал все варианты, как можно лечь на месте командира. Теперь я снимаю спинку сзади и кладу её на пол как продолжение сидушки — получается очень короткая кровать. На неё я кладу бушлат, чтобы было мягче, под голову обувь, а на обувь подушку. Вылезаю из люка, залезаю в спальник и обратно в танк уже в спальнике. Можно лежать на левом боку почти как на кровати. Когда столько времени проводишь в танке, ты разбираешься во всём. Тут я знаю каждый сантиметр и каждую кнопку».

По словам офицера, во время выполнения боевых задач организм солдата мобилизуется: болезни и незначительные травмы не дают о себе знать. А вот когда обстановка вокруг становится чуть спокойнее, приходится вспомнить о здоровье.

«Когда подразделение действует, сразу забываются все болячки. Постоянно ссадины и порезы на руках, а ты их даже не замечаешь. Зато когда мы застаиваемся на одном месте, сразу начинают чувствоваться проблемы. У кого-то крошатся зубы, у кого-то болят суставы, спина, колени, голова. Я тоже почувствовал просадку в здоровье. У меня началась изжога, суставы болят, колено правое. Но так мы ещё бодрячком».

На передовой солдаты не забывают и о том, чтобы приводить себя в порядок. Получается даже посетить парикмахерскую.

«Проснулся от разрывов и звуков летящих снарядов. Хохлы «доброе утро» передали. Потом, как успокоилось, умылся. Попросил по радиостанции подойти к нам ополченца-парикмахера. Он пришёл после завтрака и за четыре пачки сигарет постриг меня и механика. У него ручная машинка. Немного подёргал мне волосы, конечно, но я думал будет хуже. Постриг под ноль, в процессе оставил мне чуб, чтобы я сфоткался как Тарас Бульба. Подровнял мне даже брови. Ещё дня два назад я побрил бороду и усы — теперь как человек хожу».

«Наводчик нашёл цель»

В самой первой записи в дневнике танкист описал первый день спецоперации.

«Примерно в 08:00 наша колонна начала движение, мы прошли через город А., там мы крайний раз видели гражданских. Люди снимали на телефон. Один мужик встал на колени и кланялся танкам. Ещё запомнилась бабушка. На мосту стояла взрослая женщина, почти бабушка. Она смотрела на колонну не как все: она не разглядывала машины, не снимала на телефон, не обсуждала, она смотрела как будто в пустоту, провожала нас грустным взглядом. Многие в тот день запомнили эту бабушку, а Саня, который ехал в колонне сзади в нескольких километрах, сказал, что она смотрела и плакала».

Практически сразу экипаж танка получил первое боевое задание, а сам старший лейтенант стал «вторым боевым офицером, который успел пострелять в головной походной заставе ещё в первый день на Украине».

«Встали на дороге в сосновом бору и ждали. Ко мне подошёл командир и сказал, что надо всеми танками выехать в лесопосадку. Поскольку я вышел первый, то поехал почти до конца лесополосы, завернул в прогалину — и тут началось веселье. Механик заехал в густые ветви, наводчик кричит, что ничего не видит. Мы немного выехали, по нам открыли огонь. Наводчик нашёл цель — два пехотинца с автоматами лежали в поле, выстрелил. Потом — движение в здании. Я дал команду осколочным по зданию — здание взорвалось. Уже потом оказалось, что я выехал и у меня пропала связь, а командир в это время сказал, чтобы все остановились. Получилось, что я был один всё это время: один выехал, один стрелял — с уверенностью, что со мной рядом куча танков… Наводчик с механиком тоже воодушевились, почувствовав мощь танка».

В эти дни сослуживцам офицера довелось взять и первых пленных — украинских танкистов. Причём произошло это случайно: противник просто потерялся и перепутал российских военных с украинскими.

«К позициям N полка выехал укропский танк, спокойно подъехал к нашим и сказал: «Шо, хлопцы, моих не видали?» Естественно, их повязали — и на допрос. Они рассказали, что у них было три танка на этом направлении, и, кажется, не соврали, потому что два танка через несколько дней выехали на S полк, отстрелялись и скрылись».

Самолеты Андрея Туполева

В конструкторском бюро Андрея Туполева было разработано более 100 типов самолетов, 70 из которых в разные годы выпускались серийно. При участии его самолётов установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода “Челюскин” при участии самолёта АНТ-4. Беспосадочные перелеты экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова в США через Северный полюс выполнялись на самолётах модели АНТ-25. В научных экспедициях “Северный полюс” Ивана Папанина также использовались самолёты АНТ-25. Большое число самолётов-бомбардировщиков, торпедоносцев, разведчиков конструкции Туполева (ТВ-1, ТВ-3, СБ, ТВ-7, МТБ-2, ТУ-2) и торпедных катеров Г-4, Г-5 применялось в боевых действиях в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. В мирное время в числе разработанных под руководством Туполева военных и гражданских самолетов значились стратегический бомбардировщик Ту-4, первый советский реактивный бомбардировщик Ту-12, турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95, ракетоносец-бомбардировщик дальнего действия Ту-16, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22; первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 (был построен на базе бомбардировщика Ту-16), первый турбовинтовой межконтинентальный пассажирский авиалайнер Ту-114, ближне- и среднемагистральные самолеты Ту-124, Ту-134, Ту-154. Совместно с Алексеем Туполевым был разработан сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Самолеты Туполева стали основой парка авиакомпании “Аэрофлот”, а также эксплуатировались в десятках стран по всему миру.

Тетрис

Середина 80-х. Время, овеянное легендами. Идея тетриса родилась у Алексея Пажитнова в 1984 году после знакомства с головоломкой американского математика Соломона Голомба Pentomino Puzzle. Суть этой головоломки была довольно проста и до боли знакома любому современнику: из нескольких фигур нужно было собрать одну большую. Алексей решил сделать компьютерный вариант пентамино. Пажитнов не просто взял идею, но и дополнил ее: в его игре собирать фигурки в стакане предстояло в реальном времени, причем сами фигурки состояли из пяти элементов и во время падения могли проворачиваться вокруг собственного центра тяжести. Но компьютерам Вычислительного центра это оказалось не под силу — электронному пентамино попросту не хватало ресурсов. Тогда Алексей принимает решение сократить количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до четырех. Так из пентамино получился тетрамино. Новую игру Алексей нарекает “тетрисом”.

Электромобиль

Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению её до сегодняшнего состояния количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесных экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колёс значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км/ч, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал праотцом известного нам троллейбуса.

Самолёт Можайского

Над решением сложнейших задач по разработке самолета работали многие умы по всему миру. Многочисленные чертежи, теории и даже тестовые конструкции не давали практического результата – самолет не поднимал в воздух человека. Талантливый русский изобретатель Александр Федорович Можайский первым в мире создал самолет в натуральную величину. Изучив труды своих предшественников, он развил и дополнил их, используя свои теоретические познания и практический опыт. Его результаты в полной мере разрешали вопросы своего времени и, несмотря на очень неблагоприятную обстановку, а именно отсутствие фактических возможностей в материальном и техническом плане, Можайский смог найти в себе силы для завершения постройки первого в мире самолета. Это был творческий подвиг, навеки прославивший нашу Родину. Но сохранившиеся документальные материалы, к сожалению, не позволяют в необходимых подробностях дать описание самолета А. Ф. Можайского и его испытаний.

Ракетно-космическая техника и практическая космонавтика

Имя Сергея Павловича Королёва характеризует одну из наиболее ярких страниц истории нашего государства – эру освоения космического пространства. Первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос, первый выход космонавта в открытый космос, многолетняя работа орбитальной станции и многое другое непосредственно связано с именем академика Королёва – первого Главного конструктора ракетно-космических систем. С 1953 по 1961 год каждый день Королёва был расписан по минутам: одновременно он работал над проектами пилотируемого космического корабля, искусственного спутника и межконтинентальной ракеты. 4 октября 1957 года стало великим днём для мировой космонавтики: после этого спутник еще долгих 30 лет пролетал через советскую поп-культуру и даже прописался в Оксфордском словаре как «sputnik». Ну а о том, что произошло 12 апреля 1961 года, достаточно сказать «человек в космосе», ведь почти каждый наш соотечественник знает, о чем идет речь.

ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕМУАРНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Для страны, которая переживает (и, надеюсь, переживёт) так затянувшуюся, всемертвящую коммунистическую диктатуру, одна из главных духовных целей — сохранение памяти о своём истинном прошлом, без чего нельзя восстановить самих себя духовно. Усилия коммунистических властей от первого дня их господства направлены были на уничтожение вещественных памятников, подлинных исторических документов, личных свидетельств и особенно — самих носителей этой памяти, сугубо — людей выдающихся способностей, не поспешивших поддаться режиму. В СССР это планомерное жестокое уничтожение достигло зловещих успехов, но советским властям удавалось даже захватывать или раскрадывать хранилища документов, сформированные после революции за границей, либо попавшие туда из Советского Союза во 2-ю мировую войну.

В таких условиях один из существенных способов сохранить связь с прошлым — собирать письменные воспоминания старых людей, независимо от того, досталась ли им в жизни заметная историческая роль или рядовая. Всякий человек, кто долго жил, был непременно свидетелем или участником неповторимых событий, происшествий, обстоятельств, и доносит до нас какую-то хоть частицу, а часто целые пласты — эмоционального воздуха эпохи, языка, быта, людских наружностей и психологии.

Внутри СССР такие воспоминания немало писались и, безусловно, некоторые сохраняются по сегодня, сохранятся для будущего, однако множество их сожжено самими автора-ми в страшные годы. В эмиграции таких воспоминаний совсем не мало. Часть их уже напечатана — иных известных лиц, также и малоизвестных. Но, по скудости эмигрантского житья, большинство мемуаристов писало просто для своих детей и внуков. Многие же эмигранты не находили в том цели, или времени для того — и вообще ничего не записали, и умерли так.

Мы дважды обращались к эмигрантам с призывом писать и присылать мемуары: в 1974 — к свидетелям революции и гражданской войны, в 1977 — и к тем, кто моложе, о разных периодах советской и эмигрантской жизни. Для старых поколений это было уже поздно: большинство видных и невидных участников почили. Но и то, что удалось собрать, несколько сот больших и малых рукописей, — составляет большую ценность при наших прежних провалах и потерях. Всероссийская Мемуарная Библиотека предназначена сохранить эти рукописи для будущей России, где получит, конечно, новый прилив их.

Некоторые присланные рукописи выделяются своей яркостью, даже увлекательностью, неожиданным углом зрения или описанием полностью утраченного ныне, — и мы уже теперь начинаем публиковать их в серии «Наше недавнее». Она будет выходить непериодически, каждый том — отдельного автора, иногда двух-трех вместе. Наряду с эмигрантами мы будем печатать и воспоминания людей, живущих в СССР или живших там безвыездно до смерти. В серию будут включены также и давно написанные, но никогда не напечатанные воспоминания видных деятелей дореволюционной России (либо напечатанные только на иностранных языках).

Разумеется, читатель простит мемуаристам безыскусность языка, несовершенство композиции, весьма разную степень подробности или общности в отрезках времени, при смене тем, даже разрывы повествования — как складывалась жизнь и как вспоминалась по-том. Беспритязательность и честность воспоминателей, простота их речи — лишь оттеняют достоверность и содержательность сообщаемого и вызывают в ответ благодарность, что они оставили нам эти свидетельства.

А.Солженицын Август 1983

Автомат

С 1913 года изобретатель Владимир Григорьевич Федоров приступает к работам, заключающимся в испытаниях автоматической винтовки (ведущей стрельбу очередями) под патрон калибра 6,5 миллиметра, которая являлась плодом его разработки. Уже спустя три года такими винтовками уже вооружают солдат 189-го Измаильского полка. Но серийный выпуск автоматов удалось развернуть лишь после окончания революции. На вооружении отечественной армии оружие конструктора находилось вплоть до 1928 года. Но, согласно некоторым данным, в период Зимней войны с Финляндией войсками все же использовались некоторые экземпляры автомата Федорова.

Хорошее отношение к танкистам

Солдату приходится не только быстро и метко стрелять по противнику, но и постоянно быть начеку, а также ждать. И иногда это ожидание выматывает не меньше самого боестолкновения.

«Разбудил нас Колян в 06:00, как я и просил, ведь хотел помыться с утра. Но он разбудил, потому что услышал гул техники, лязганье гусениц. Наши запустили беспилотник, чтобы посмотреть на непрошеных гостей. В колонне противника в нашу сторону шли три танка, шесть БМП или БТР и КамАзы. Мы очень быстро привелись «к бою». Поехали на запасную позицию и увидели разрывы в лесополосе. Наши долбили по группе пехоты (противника). Мы отправили туда «посылку»: её получили два чувака — и больше движения там не было. Саня (наводчик. — RT) бил быстро и чётко туда, куда нужно».

«Вскоре по нам начала бить арта (артиллерия. — RT). А у нас возникла в танке неполадка глупая. Я положил спальник на место БК (боекомплекта. — RT) сзади на танке, но не сложил. В итоге от поворота башни и после первого выстрела спальник наполовину ушёл в конвейер. Спальник толстый, и было тяжело его вытаскивать: я тащил и рвал его, сам уже вспотел, и меня вся эта ситуация глупая бесила, ведь я в этом виноват. Немного успокоился, аккуратно, помаленьку вытащил уже рваный спальник, закрепил на банке, и мы продолжили наблюдать в секторе».

«В это время уже на левом фланге проходил бой. Наши уничтожили танк и БТР противника. Половину их остальной техники сожгли, а другую хохлы бросили и побежали от наших. Мы стояли с шести утра до двух часов дня в готовности уничтожить танк и ещё кого-нибудь, но никто к нам больше не вышел… Голодные, злые, с болью в голове мы наконец через восемь часов работы танка его заглушили и ушли в яму быстрее топить печь и греть кушать».

На передовой офицер сразу отметил, что появление танка сильно воодушевляет солдат из других войск — рядом с такой мощной боевой машиной они чувствуют себя увереннее.

Но и один только танк без поддержки пехотинцев становится очень уязвимой для противника мишенью, уверен командир танкового экипажа:

«Танк без пехоты — это слепое, глухое огневое средство, которое довольно легко уничтожить…»

![Необычное в обычном [1986 мишкевич г.и. - доктор занимательных наук]](http://sttk38.ru/wp-content/uploads/7/1/0/710b122807b03133d6029be97b5df4ac.jpeg)