Пей до дна!

В 1979 году австралийский патолог Робин Уоррен обнаружил в слизистой оболочке желудков больных язвой спиралевидную бактерию, впоследствии получившую название Helicobacter pylori. Позднее, правда, выяснилось, что медики и микробиологи разных стран, начиная с 1874 года, многократно описывали эту бактерию. Но их работы регулярно воспринимались коллегами как недоразумение: всем было прекрасно известно, что бактерии не выносят кислот.

Представить бактерию, постоянно живущую в крепком растворе соляной кислоты (именно такова внутренняя среда нашего желудка), было невозможно. Однако такая бактерия нашлась, и Уоррен занялся ее изучением. С 1981 года ему помогал молодой сотрудник Барри Маршалл. К 1983 году они пришли к выводу, что хеликобактер не просто живет в желудке, а вызывает гастриты и язвы и, возможно, провоцирует развитие опухолей.

Малала Юсуфзай

Малала Юсафзай получила Нобелевскую премию мира 2014 года, когда ей было семнадцать лет. Она получила награду вместе со своим товарищем-победителем, Кайлашем Сатьярти, где каждому была присуждена половина приза за их постоянную борьбу с подавлением молодежи и детей и борьбу за право на образование для всех детей. Малала родилась в 1997 году в Мингоре, Пакистан, и на момент вручения премии она жила в Соединенном Королевстве. Ее отец активно занимался вопросами образования, поэтому усилил ее работу в области образования, которая способствовала получению Нобелевской премии. Малала Юсафзай начала бороться за право девочек на образование, когда ей было одиннадцать лет, и после ее страданий, которые привели к нападению со стороны боевиков движения «Талибан» в 2012 году, она продолжила свою защиту, сделав ее главным защитником прав девочек.,

Величайшие открытия

В 1869 году у Луи случился апоплексический удар, в результате которого у учёного отняло левую половину тела. Но несмотря на такое сложное состояние, именно после кровоизлияния в мозг Пастер сделал свои величайшие открытия, которые спасают человечество до сих пор.

В 1874 году Пастеру присудили пожизненную пенсию в размере 12 тысяч франков ежегодно, через девять лет за новые заслуги перед человечеством её увеличили до 26 тысяч.

Больше всего Пастера увлекали практические исследования, результат которых можно было проверить весьма оперативно. Поэтому он начала с работы над болезнями вина и пива. Он исследовал, почему вино, которое хранится в нужных условиях, часто портится. В результате наблюдений он понял, что в процессе брожения участвуют чужеродные микроорганизмы. Чтобы от них избавиться, учёный посоветовал подогреть напиток до 50-60 градусов. Такая температура не могла навредить процессу брожения, но лишние микробы из-за неё погибали. Процесс нагревания назвали «пастеризацией» в честь учёного.

Кроме того Пастер работал над вакцинами против инфекционных заболеваний домашних птиц и скота. Так, ему успешно удалось разработать лекарство от холеры среди кур, болезней шелковичного червя. В 1881 году он успешно продемонстрировал вакцину против сибирской язвы, а ещё через год — разработал лекарство против краснухи у свиней.

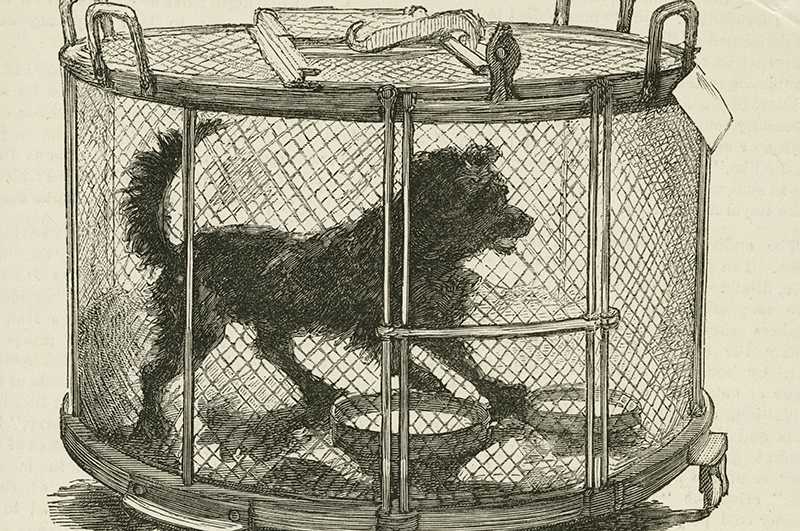

Бешеные псы

В 1881 году ученый стал свидетелем гибели пятилетней девочки, укушенной бешеной собакой. Увиденное так поразило Пастера, что он с огромным рвением приступил к созданию вакцины против этого заболевания. В отличие от большинства микроорганизмов, с которыми приходилось иметь дело ученому до этого, вирус бешенства не мог существовать сам по себе — возбудитель жил лишь в клетках мозга. Как получить ослабленную форму вируса — этот вопрос волновал ученого. Пастер дни и ночи проводил в лаборатории, заражая кроликов бешенством и препарируя затем их мозг. Он лично собирал слюну больных животных прямо из пасти.

Профессор лично собирал слюну бешеных животных прямо из пасти Фото: www.globallookpress.com

Близкие всерьез опасались за здоровье профессора — оно и без непосильных нагрузок оставляло желать лучшего. За 13 лет до этого, когда Пастеру было всего 45, у него случился тяжелый инсульт, который превратил ученого в инвалида. Он так и не оправился после болезни — рука осталась парализованной, а нога волочилась. Но это не помешало Пастеру сделать самое великое открытие в своей жизни. Из высушенного мозга кролика он создал вакцину против бешенства.

Проводить испытания на людях ученый не рисковал до тех пор, пока к нему не обратилась мать мальчика, сильно покусанного бешеной собакой. У ребенка не было шансов выжить, и тогда ученый решился ввести ему вакцину. Ребенок выздоровел. Затем благодаря вакцине Пастера удалось спасти 16 крестьян, искусанных бешеным волком. С тех пор эффективность прививок от бешенства уже не подвергалась сомнению.

Почему это важно?

Имена лауреатов Нобелевской премии по химии стали известны сегодня во время прямой трансляции на канале «Наука». Собеседники Алексея Семихатова прокомментировали это событие в режиме реального времени.

«На мой взгляд, неожиданная тема, которую мы не затронули, когда делали прогнозы, — отметила доктор химических наук, заместитель декана химического факультета МГУ по научной работе, профессор Мария Зверева. — Замечательно то, что поддержана чистая химия! Речь идет о классической органической химии и о катализе. В истории Нобелевской премии за катализ химических реакций присуждалось уже несколько премий: в частности, за открытие ферментов как катализатора. А здесь речь идет о вполне специализированной реакции — получении асимметрии в пространстве, и это здорово!»

Большинство вещей с использованием синтетических материалов сделаны с использованием катализаторов. И это одна из самых масштабных областей, в том числе экономики, подчеркнула Мария Зверева. По информации Нобелевского комитета, 35% всего мирового ВВП в той или иной степени связано с химическим катализом.

Премия была вручена «за развитие асимметричного органокатализа», и эту формулировку довольно сложно понять неспециалисту. В эфире трансляции вручения премии на канале «Наука» суть номинации доступно разъяснила доктор химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии факультета химии МГУ Валентина Уточникова.

«Важность этой работы заключается не только в том, что катализаторов много не бывает, — подчеркнула эксперт. — Те катализаторы, за которые дана эта Нобелевская премия, — это очень особенные катализаторы»

В химии есть такое понятие, как «изомерия». Это когда два соединения имеют один и тот же состав, но по-разному устроены в пространстве. Изомерия бывает обычная, когда один атом переставили из одной позиции в другую, а бывает так называемая пространственная изомерия. «Это как правая и левая рука — они вроде бы одинаковые, но вы не сможете наложить одну на другую, они представляют собой зеркальное отражение друг друга», — добавила Уточникова.

Когда создаются зеркальные молекулы, они очень похожи — это одни и те же атомы, и ведут они себя одинаково, поэтому классическими методами химии отличить их друг от друга практически невозможно. «Очень часто, когда мы проводим химическую реакцию, то получаем смесь 50 на 50 тех и других молекул. Потому что химия в пробирке не разделяет практически никогда сама по себе эти пространственные изомеры, — отметила Валентина Уточникова

— Почему это так важно? Потому что их разделяет как раз-таки наш организм. И важность этих пространственных изомеров возникла именно тогда, когда оказалось, что в организме, например, работают только левые аминокислоты, а не правые

И таких примеров достаточно много».

С биологической точки зрения для нас важно, в какую сторону закручиваются молекулы, но методами обычной химии заставить реакцию идти в нужную сторону практически невозможно. «И та работа, которая была сегодня отмечена, как раз посвящена катализаторам, которые в пробирке заставляют реакцию течь именно в сторону образования преимущественно одного из стереоизомеров

Это то, что вообразить практически невозможно», — рассказала Валентина Уточникова.

Отметим, что накануне Нобелевской премии эксперты пытались угадать, кто станет лауреатом, но никакие прогнозы не сбылись и номинация по химии стала для многих сюрпризом.

Литература

В области литературы возраст самого молодого лауреата значительно повышается — рекордсменом здесь является известный английский писатель и поэт Редьярд Киплинг, которому было 42 года.

Нобель он получил в 1907 году «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя», став при этом первым английским автором, получившим приз. К тому моменту он уже написал «Книгу джунглей» и роман «Ким», которые считаются его лучшими произведениями.

В том же году, когда Киплинга наградили Нобелевской премией, он получил ряд наград от университетов Парижа, Страсбурга, Афин и Торонто, и был удостоен почётных степеней Оксфордского, Кембриджского, Эдинбургского и Даремского университетов.

Нобелевские премии

Открытие радия родило в обществе небывалый ажиотаж. В нем увидели панацею от всех болезней. Микроскопические частицы радия добавляли в шоколад, крем для рук, предметы бытовой химии. В 1903 году Пьер и Мария Кюри совместно с Анри Беккерелем получили Нобелевскую премию по физике за вклад в анализ «радиационных явлений». Мария получила премию только благодаря заступничеству своего мужа, так как первоначально Нобелевский комитет не хотел включать ее в список лауреатов только из-за того, что она была женщиной.

После трагической гибели мужа в 1906 году (он был сбит конным экипажем), несмотря на горе и чувство опустошенности, Мария Кюри нашла в себе силы продолжить дело своей жизни — научную работу. Кроме того, она начала преподавательскую деятельность в качестве профессора общей физики в Сорбонне, заменив в этой должности своего супруга.

В 1910 году вместе с Андре-Луи Дебьерном Мария Кюри смогла получить чистый металлический радий, а не в составе соединений, как раньше. Открытие радиоактивности стало шагом на пути к исследованиям атомной энергии.

В 1911 году Мария Кюри получила вторую Нобелевскую премию «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента». Таким образом Мария Кюри стала единственным человеком, награжденным Нобелевской премией в двух разных областях.

За свою жизнь Мария Кюри была удостоена многочисленных наград и титулов. Ее работы с радиоактивными элементами послужили толчком ко многим другим научным открытиям. Работа с радиоактивными веществами, супруги Кюри понимали, что излучение этих веществ имеет воздействие на человека и предполагали, что открытое ими излучение в будущем можно будет применять в медицине при лечении опухолей. К сожалению, они не могли в полной мере оценить опасность, исходящую от радиоактивного излучения.

Мария Кюри заплатила за свои научные открытия слишком дорогую цену: 7 июня 1934 года в возрасте 66-и лет она скончалась от апластической анемии, вызванной хронической лучевой болезнью. Мария Кюри навсегда останется в истории науки как пример целеустремленного честного ученого, всецело преданного своему делу.

- 6 вопросов священнику-физику

- Что означает открытие гравитационных волн для обычного человека?

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

ПОМОЧЬ

Родина — Англия

Открытием пенициллина человечество обязано шотландскому биохимику Александру Флемингу. Хотя, конечно, то, что Флеминг натолкнулся на свойства плесени, было закономерным. Он шел к этому открытию годы.

Во время Первой мировой войны Флеминг служил военным врачом и не мог смириться с тем, что раненые после успешно проведенной операции все-таки погибали — от начавшейся гангрены или сепсиса. Флеминг стал искать средство, как предотвратить такую несправедливость.

В 1918 году Флеминг вернулся в Лондон в бактериологическую лабораторию больницы Св. Марии, в которой работал с 1906 года вплоть до самой смерти. В 1922 году пришел первый успех, чрезвычайно похожий на историю, шесть лет спустя приведшую к открытию пенициллина.

Простуженный Флеминг, только что поместивший очередную культуру бактерий Micrococcus lysodeicticus в так называемую чашку Петри, — широкий стеклянный цилиндр с низкими стенками и крышкой, — неожиданно чихнул. Через несколько дней он открыл эту чашку и обнаружил, что в некоторых местах бактерии погибли. Судя по всему — в тех, куда попала слизь из его носа при чихании.

Флеминг начал проверять. И в результате был открыт лизоцим — естественный фермент слизи человека, животных и, как позже выяснилось, некоторых растений. Он разрушает стенки бактерий и растворяет их, но при этом безвреден для здоровых тканей. Не случайно собаки зализывают раны — этим они снижают риск их воспаления.

После каждого опыта чашки Петри положено было стерилизовать. У Флеминга же не было привычки выбрасывать культуры и мыть лабораторную посуду сразу после эксперимента. Обычно он занимался этой малоприятной работой, когда на рабочем столе накапливалось два-три десятка чашек. Предварительно он осматривал чашки.

«Как только вы открываете чашку с культурой, вас ждут неприятности, — вспоминал Флеминг. — Обязательно что-нибудь попадет из воздуха». И однажды, когда он занимался исследованием гриппа, в одной из чашек Петри обнаружилась плесень, которая, к удивлению ученого, растворила высеянную культуру — колонии золотистого стафилококка, и вместо желтой мутной массы виднелись капли, похожие на росу.

Чтобы проверить свое предположение о бактерицидном влиянии плесневого грибка, Флеминг пересадил несколько спор из своей чашки на питательный бульон в колбе и оставил их прорастать при комнатной температуре.

Поверхность покрылась толстой войлочной гофрированной массой. Первоначально она была белой, потом стала зеленой и, наконец, почернела. Вначале бульон оставался прозрачным. Через несколько дней он приобрел очень интенсивный желтый цвет, выработав какое-то особое вещество, которое получить в чистом виде Флемингу не удалось, так как оно оказалось очень нестойким. Выделяемое грибком желтое вещество Флеминг назвал пенициллином.

Оказалось, что даже при разведении в 500-800 раз культуральная жидкость подавляла рост стафилококков и некоторых других бактерий. Таким образом, было доказано исключительно сильное антагонистическое влияние данного вида грибка на определенные бактерии.

Обнаружилось, что пенициллин подавлял в большей или меньшей степени рост не только стафилококков, но и стрептококков, пневмококков, гонококков, дифтерийной палочки и бацилл сибирской язвы, но не действовал на кишечную палочку, тифозную палочку и возбудителей гриппа, паратифа, холеры. Чрезвычайно важным открытием было отсутствие вредного влияния пенициллина на лейкоциты человека даже в дозах, во много раз превышающих дозу, губительную для стафилококков. Это означало безвредность пенициллина для людей.

Биография

Родился в Доле (департамент Юра) 27 декабря 1822 г. Отец его был отставной солдат, имевший потом небольшой кожевенный завод. Пастер учился сначала в колледже в Арбуа, затем в Безансоне. Окончив здесь курс со степенью бакалавра, поступил в Ecole Normale в 1843 г., где изучал химию. Пастор слушал одновременно Балара, в Ecole Normale, и Дюма, в Сорбонне. В 1848 г. Пастер окончил свою первую научную работу о винной кислоте и в том же году был назначен адъюнкт-профессором физики в Дижон. Через три месяца он перешел в Страсбург адъюнкт-профессором химии. В 1854 г. был назначен деканом факультета естественных наук в Лилль, а в 1857 г. вернулся в Париж руководителем научных занятий в Ecole Normale. Он не имел первое время самостоятельной кафедры и лаборатории для работ, вследствие чего принужден был устроить лабораторию на собственные скромные средства на чердаке Ecole Normale. В 1863—67 гг. Пастер состоял профессором геологии и химии в Ecole des Beaux-Arts, в 1867—75 гг. занимал кафедру химии в парижском факультете. В 1862 г. его выбрали членом “Института” по отделению минералогии на место Сенармона, а через несколько лет — постоянным секретарем Института. Вследствие многолетней упорной работы с микроскопом при изучении болезней шелковичного червя, Пастер был поражен в 1869 г. апоплексическим ударом и параличом половины тела. Последствия этой болезни у него остались на всю жизнь. Война 1870 г. произвела на Пастера удручающее впечатление: он долго не мог вернуться к нормальной спокойной работе. После этой войны он послал энергичный отказ медицинскому факультету Боннского университета, который за несколько лет перед тем в уважение его научных заслуг присудил ему степень доктора медицины honoris causa. В 1874 г. палата депутатов, в признание выдающихся заслуг Пастера перед родиной, назначила ему пожизненную пенсию в 12000 франков, увеличенную в 1883 г. до 25000. В 1881 г. Пастер избран в члены Французской академии на место Литтре. В 1889 г. Пастер сложил с себя все обязанности, чтобы отдаться организации и заведованию Института его имени (см. Пастеровский институт). Научные заслуги Пастера неоднократно оценивались при его жизни; так, Лондонское королевское общество присудило ему две золотых медали в 1856 и 1874 гг.; Французская академия наук присудила ему премию за работу над вопросом о самозарождении и т. п. В 1892 г. торжественно праздновалась семидесятилетняя годовщина рождения Пастера. Он скончался 28 сентября 1895 г. в Вилленеф-Летан, около Парижа.

Ножницы из бактерий

«Генетические ножницы» не созданы человеком с нуля — они подсмотрены в природе. CRISPR-системы изучаются порядка 20 лет — это часть очень необычно работающего иммунитета бактерий. Поскольку бактерии — это целые клетки, они могут также болеть вирусами, как и мы, клетки нашего организма.

Такие вирусы называются бактериофагами, а вот «лечатся» — вернее, приобретают иммунитет, — бактерии очень необычно. Они «запоминают врага» внутри себя. Короткие фрагменты ДНК бактериофага (длиной 30 пар нуклеотидов) встраиваются в специальный участок бактериальной хромосомы (это и есть CRISPR-локус). Клетки с модифицированным таким образом геномом (и их «дети» — геном наследуем) становятся устойчивыми к повторному заражению бактериофагом. Впоследствии бактерия «сверяет» геномы подбирающихся к ней вирусов с тем, что есть в ее «базе данных» и при совпадении носитель опознанной ДНК уничтожается.

Нобелевская премия по химии — зачем нужна криоэлектронная микроскопия

Этот механизм очень интересен с точки зрения фундаментальной науки, однако среди его применений еще 10 лет назад рассматривался только мир бактерий — как бы получше убивать ненужных и защищать нужных микробов. Гениальной была идея увидеть в этом явлении не объект изучения, а потенциальный метод — ведь бактерия умудряется очень точно разрезать свой геном, вставить в него участок, а затем сшить.

Именно так посмотрели на вопрос Дудна и Шарпантье. Они собрали систему из ферментов, которые точно прицеливаются в определенную точки ДНК и разрезают ее. Так можно избирательно удалять участок генома или заменять его на нужный вам. Этот метод — CRISPR/Cas9 — не первый метод генетической модификации, но революционный. Старые методы не позволяли добиться точности «прицеливания» и были дорогие и сложные.

А вот генетические ножницы оказались очень точны и доступны. Теперь с их помощью в лабораториях создают модели для исследований лекарств, ученые в сфере сельского хозяйства экспериментируют с новыми сельхозкультурами, а медики — пытаются разработать надежные терапии генетических заболеваний. Это последнее применение, конечно, самое известное и спорное (хотя далеко не самое массовое, как исследовательский инструмент CRISPR/Cas9 куда популярнее).

Хотя китайский ученый Хэ Цзянькуй и обеспечил два года назад появление на свет двух ГМ-детей, устойчивых к ВИЧ, эта работа не встретила понимания и в научном сообществе, ни в обществе. Вкратце проблема в следующем: что годится для лабораторных исследований, далеко не всегда годится для больниц и жизни.

Ученым-химикам предстоит доработать метод до 100-процентной надежности, а обществу вместе с учеными-этиками и философами — понять, готовы ли мы к нему и на каких условиях

Конечно, редактирование генома человека не остановить, но его правила и нормы пишутся у нас на глазах, и сегодняшние лауреаты неизменно призывают к осторожности и широкому общественному диалогу в этих вопросах

Институт Пастера

Основная статья: Институт Пастера

Институт Пастера (Париж, Франция)

Здание института Пастера (музей)

Институт Пастера (фр. Institut Pasteur) — институт микробиологии, французский частный некоммерческий научный институт в Париже, занимающийся исследованиями в области биологии, микроорганизмов, инфекционных заболеваний и вакцин. Назван в честь знаменитого французского учёного-микробиолога Луи Пастера, основателя и первого директора института. Институт был основан 4 июня 1887 года на средства, собранные по международной подписке, и открыт 14 ноября 1888 года.

С момента основания институт Пастера занимается фундаментальными исследованиями в практической области естественных наук. Луи Пастер пригласил принять участие в научной работе созданного института учёных разных специальностей. Первые пять направлений возглавили учёные того времени: два выпускника Высшей нормальной школы: Эмиль Дюкло (исследования в области общей микробиологии) и (прикладные исследования в области микробиологии и гигиены), а также биолог Илья Ильич Мечников (морфологическое исследование микроорганизмов) и двое врачей, Жак-Жозеф Гранхер (работы по изучению бешенства) и Эмиль Ру (технические исследования микроорганизмов). С 1877 года Эмиль был ассистентом Пастера при химической лаборатории Высшей нормальной школы, где вместе с Шамберлэном занимался исследованием сибирской язвы. Через год после открытия института Пастера Эмилем Ру создан Cours de Microbie Technique (курс методов исследования микробов) — первый курс микробиологии, которую как науку изучают студенты во всём мире. Научные работы Ру, которые он выполнял частью единолично, частью в соавторстве и сотрудничестве с Мечниковым, Шамберланом, Йерсеном и другими, относятся, главным образом, к бешенству, дифтерии и столбняку. Наибольшую известность Ру получил публикацией своих исследований «Contributions à l’etude de la diphthérie» (в «Annales de l’Institut Pasteur», 1888, 1889 и 1890), в которых им пролит свет на этиологию дифтерии. Он доказал, что все общеклинические проявления дифтерии (упадок сердечной деятельности, параличи и прочее) — вызываются выделяемым дифтерийной палочкой ядовитым веществом (токсином) и что вещество это, введенное в организм, вызывает эти явления само по себе, при полном отсутствии в организме токсигенного штамма коринебактерий дифтерии.

После смерти Пастера в 1895 году директором института становится Эмиль Дюкло. Его научные интересы касались физики, химии, микробиологии, метеорологии, математики, медицины, общей гигиены, социальной гигиены и других областей. Он опубликовал более 220 научных работ. Помимо этого, его перу принадлежит одна из лучших биографий Пастера и полное руководство по социальной гигиене. Институт Пастера является одним из мировых лидеров в изучении инфекционных заболеваний. Здесь были сделаны важнейшие открытия, которые привели к успешной борьбе против таких заболеваний как дифтерия, столбняк, туберкулёз, полиомиелит, грипп, жёлтая лихорадка и чума. В 1983 году здесь был открыт ВИЧ. С 1908 года 8 учёных института стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

Путь в науку

Мария Кюри — ученый с мировым именем, открывшая радий и полоний, описавшая явление радиоактивности, дважды удостоенная Нобелевской премии.

Мария Соломея Склодовская родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве (Российская империя) в благородной польской семье пятым последним ребенком. Ее отец Владислав Склодовский был учителем физики. Мать Бронислава тоже служила учительницей. Детям прививали любовь к учебе и тягу к знаниям. Маленькая Маня (как называли ее близкие) в 4 года уже умела читать и очень рана проявила интерес к науке. К сожалению, девочка лишилась матери, когда ей было всего 11 лет. Отцу стало тяжело справляться с большой семьей. Денег всегда не хватало, поэтому детство Марии прошло в бедности, что, впрочем, не помешало ей сохранить тягу к знаниям и с отличием окончить гимназию.

В то время путь в науку для женщин был закрыт. Варшавский университет, где она мечтала продолжить образование, не принимал женщин. Мария пыталась найти выход из положения и начала учиться в «Летучем университете» — высшем учебном заведении, которое не имело официального статуса и обучало своих студентов нелегально. Марии все же хотелось получить легальное высшее образование. Ее заветной мечтой было обучение в Парижском университете, но во французской столице она оказалась только в 24 года. До этого ей пришлось работать гувернанткой, чтобы помочь старшей сестре, которая первой уехала в Париж учиться медицине.

Сестра, получив образование и став врачом, смогла вызвать к себе Марию. Девушка поступила в Сорбонну, где в полной мере проявились ее блестящие способности и раскрылся талант ученого.

Окончив Сорбонну, она получила два диплома:

- По физике;

- По математике.

После окончания университета Мария занялась изучение магнитных свойств и химического состава стали. Благодаря этому проекту она познакомилась с молодым ученым Пьером Кюри, который вскоре стал ее мужем.

Мария и Пьер Кюри

Открытия Марии Кюри

Выйдя замуж, Мария продолжила свои научные изыскания. Ее заинтересовали открытия двух ученых — Вильгельма Рентгена и Анри Беккереля. Вильям Рентген открыл рентгеновские лучи, а Анри Беккерель установил, что уран испускает излучение и назвал это явление «лучами Беккереля». Мария Кюри продолжила исследования в этой области даже несмотря на то, что у нее появилось двое детей.

В апреле 1898 года она обнаружила, что лучи Беккереля испускает не только уран, но и торий. Это открытие стало настоящим прорывом в науке. Мария установила, что способность материалов испускать лучи возникает внутри атома и назвала это явление «радиоактивностью». К тому времени английский физик Дж. Дж. Томсон уже обнаружил, что атомы — это не самые маленькие частицы, как было принято считать раньше и, что они содержат еще более мелкие частицы — электроны. Однако только Мария Кюри поняла, как применить огромную силу атомов.

Совместно с мужем Пьером Мария продолжала работать над экспериментами, пытаясь обнаружить неизвестные элементы. Интенсивные научные изыскания привели к успеху. Используя минерал настуран, содержащий множество типов материалов, Кюри обнаружили два химических компонента, которые обладали радиоактивностью. В июле 1898 года они назвали один из них — «полоний» в честь Родины Марии — Польши, а в декабре того же года выделили «чистый» радий (от латинского radius — «лучи»).

Фредерик Жолио-Кюри: жизнь и наука

Фредерик Жолио-Кюри — французский физик и химик, обладатель Нобелевской премии по физике и по насыщенности радиоактивных веществ. Помимо этого, он провел множество научных исследований, которые принесли многое в науку.

Одним из наиболее значимых достижений Жолио-Кюри стало исследование радия и его свойств. Он открыл, что радиоактивность вызывает ионизацию воздуха, что было неожиданным результатом. Вместе со своей женой Мэри приступил к дальнейшему изучению радия, а также полония, которое они открыли. Эти открытия принесли им Нобелевскую премию по физике в 1903 году.

Однако Жолио-Кюри продолжил исследования и после этого. Он и Мэри работали над изучением радиоактивных веществ, и нашли новые элементы, такие как радон и торий. Эти открытия расширили наши знания о химических элементах.

- Научные исследования Жолио-Кюри были продолжены его дочерью Ирен и ее мужем Фредериком Жолио-Кюри. Они открыли новые способы использования радиоактивности в медицине, в том числе в лечении рака.

- В настоящее время, научные исследования Жолио-Кюри продолжают оказывать влияние на науку.

В целом, жизнь и наука Фредерика Жолио-Кюри оставили огромный след в истории. Его открытия и исследования не только увеличили наши знания о химических элементах, но и привели к развитию новых способов использования радиоактивности.

Открытия и вклады

пастеризация

Этот процесс, который носит его имя, спас миллионы жизней в мире с момента его формулирования. В свое время наиболее принятой теорией было то, что в ферментации как химическом процессе не участвовал ни один организм. Однако, проводя исследование вина, Пастер обнаружил, что два типа дрожжей были ключом к этому процессу..

Один тип дрожжей производил алкоголь, а другой способствовал появлению молочной кислоты, которая была ответственна за насыщение напитка. После этого открытия было предложено устранить причину порчи вина.

Для этого он вводил жидкость в герметичные контейнеры и быстро нагревал ее до 44 градусов. Эта простая процедура сделала его свободным от вредных микроорганизмов. С тех пор этот метод нагревания использовался для повышения безопасности многих продуктов питания..

Разработка вакцины

Как и другие важные открытия в истории науки, первая вакцина была открыта случайно. Пастер изучал, как передается бактерия, вызывающая птичью холеру, прививая ее здоровым животным, чтобы исследовать ее действие..

Согласно известной истории, ученый ушел в отпуск и поручил своему помощнику заразить некоторых кур бактериями, прежде чем он также отправится в отпуск..

Однако помощник забыл это сделать, и, когда они вернулись на работу через месяц, культура бактерий была очень ослаблена. Несмотря на это, они использовали его для прививки группы птиц, и они пережили инфекцию.

Это дало Пастеру представление о происхождении вакцины. Он подверг этих выживших животных нормальным бактериям и, поскольку они создали иммунный ответ, пережил болезнь. После этого он экспериментировал с другими болезнями, вызываемыми бактериями, такими как сибирская язва у крупного рогатого скота, и добился успеха.

Вакцина против бешенства

Бешенство было смертельным заболеванием, которое привело к гибели многих людей от животных и людей. Пастер начал работать над возможной вакциной, используя кроликов, чтобы выяснить, что является возбудителем.

Согласно подсчетам, в 1885 году укушенный собаками мальчик с болезнью пошел на то, чтобы ему это помогло. До этого момента ученый только проверял результаты своего исследования на собаках и, кроме того, будучи доктором, он рисковал столкнуться с юридическими последствиями, если что-то пошло не так.

Перед верной смертью мальчика и после консультации с другими коллегами, Пастер решил использовать свою вакцину. К счастью, лечение сработало, и ребенок полностью выздоровел.

Исследования по ферментации

Это открытие, тесно связанное с пастеризацией, заняло несколько лет с 50-х годов 19-го века. Он был первым, кто продемонстрировал, что ферментация была инициирована живыми организмами, особенно некоторыми дрожжами..

Важность температуры в контроле роста бактерий

Его исследования с цыплятами были важны не только для разработки вакцины. Они также служили, чтобы наблюдать, как температура была важна для роста бактерий.

Пастер отметил, что сибирская язва не выжила в крови этих птиц и обнаружил, что это потому, что их кровь находится при более высокой температуре, чем другие млекопитающие.

Переоткрытый анаэробиоз

В 1857 году, изучая брожение, Пастер обнаружил, что этот процесс можно остановить, введя воздух в жидкость..

С этим наблюдением он пришел к выводу, что существует образ жизни, способный существовать даже без кислорода. Таким образом, он разработал концепции аэробной жизни и анаэробной жизни.

В практическом плане это привело к развитию так называемого эффекта Пастера, который препятствует ферментации кислородом..