Знаменательный год

Посвященная 65-летию города книга «Норильск. Город в едином ритме» начинается описанием события, на материке почти неизвестного.

Одновременно с трагедией происходила некая другая жизнь – в Норильске появился первый, по-нынешнему говоря, глава города. Звали его Михаил Никитич Шарапов. Проработал он в этой должности совсем недолго, к тому же и фотографии его не сохранилось. О первом главе известно только, что он, как и его кинематографический однофамилец, когда-то работал в уголовном розыске.

В октябре Шарапов сдал дела направленному в Заполярье из Красноярска Анатолию Сергеевичу Бурмакину, который возглавлял горисполком без малого десять лет… Весь штат исполнительной власти умещался в трех кабинетах на улице Севастопольской, 7. Туда же подселят военкомат и редакцию газеты «Заполярная правда», первый номер которой вышел 22 декабря 1953 года.

И еще в том же знаменательном году в Норильске родились 2 493 ребенка, открылась музыкальная школа и вокзал (при еще отсутствующей железной дороге), началось строительство больничного городка, и уже были построены школы, стадион, клубы, кинотеатр… Население города составляло тогда 77 тысяч человек, из которых 68 тысяч – заключенные.

Транспорт

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт «Алыкель». С 1969 года по 1998 год осуществлялись пассажирские перевозки по не связанной с общероссийской сетью железных дорог Норильской железной дороге. Имеется автобусное сообщение с Дудинкой, летом речное сообщение с Красноярском через Дудинку, а в зимнее время — с Архангельском через Дудинку.

Внутригородское транспортное сообщение осуществляется автобусами и маршрутными такси. Широко развито такси. В Норильске несколько десятков фирм такси. Также в плохую погоду рабочих промышленных предприятий «Норильского Никеля», расположенных за городом, перевозят на машинах повышенной проходимости, так называемых вахтовках.

История

О наличии в районе современного Норильска полезных ископаемых людям было известно ещё в бронзовом веке: близ озера Пясино обнаружена стоянка людей бронзового века, где найдено примитивное оборудование для плавки и литья и сырьё (шарики самородной меди).

В XVI—XVII веках медь норильских месторождений использовали жители Мангазеи. Мангазея — город, располагавшийся за Полярным кругом на реке Таз, статус города этот заполярный посёлок получил в 1603 году. Мангазея была торговым и ремесленным центром, при раскопках Мангазеи в 1972—1975 годах профессором М. И. Беловым был обнаружен обширный литейный двор. В остатках медных изделий, найденных в Мангазее, присутствовали платиноиды, что говорит о том, что руда для плавки привозилась из норильских месторождений. Упадок Мангазеи во второй половине XVII века связан с распоряжением правительства царя Алексея Михайловича о запрете ходить в Мангазею морским путём. Эта мера правительства была вызвана опасениями за целостность сибирских границ, так как Северный морской путь привлекал государства Западной Европы (Англия, Голландия) как возможный путь в Индию. Морской путь в Мангазею был закрыт, на Ямальском волоке был поставлен стрелецкий кордон. В конце XIX века купец К. М. Сотников сделал попытку выплавить медь из норильской руды, он смог выплавить около трёх тонн черновой меди, после чего построенная им печь разрушилась из-за неравномерной осадки вечной мерзлоты.

Дальнейшее изучение норильского района связано с экспедициями Н. Н. Урванцева в 1919—1926 годах, подтвердившие наличие богатых месторождений каменного угля и полиметаллических руд в восточных отрогах плато Путорана.

В 1921 году во время экспедиции Урванцева была построена деревянная изба, считающаяся первым домом Норильска (дом сохранился до нынешнего времени, теперь это музей «первый дом Норильска»). В 1935 году силами заключённых ГУЛАГа началось строительство Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина. В марте 1939 года на Малом металлургическом заводе получен первый штейн, в июне 1939 года — первый файнштейн, в 1942 году — первый никель (анодный, катодный). До 1951 года поселок Норильск и промплощадка Норильского комбината располагались у северного подножия горы Шмидтиха, там, где Урванцевым был построен первый дом (Нулевой пикет); в настоящее время это так называемый «старый» город, жилых домов там сейчас нет.

В конце 1940-х годов началось проектирование, а в 1951 году — строительство «нового» города на восточном берегу озера Долгого. Строительство города также начинали заключенные ГУЛАГа (Норильлага). Летом 1953 года происходит Норильское восстание — выступление заключенных Горлага. В 1953 году поселок Норильск получил статус города.

В память о «лагерном» периоде истории Норильска в городе установлены мемориальные сооружения. Вот как пишет о наиболее известных из них Борис Иванов в книге «Плата за платину»:

В центре Норильска, на Гвардейской площади, «в обстановке торжественности» даже закладной камень установили, пообещав возвести в этом месте памятник тем, кто создавал основу комбината и чудо-города. Эту базальтовую глыбу весом в 100 пудов доставили с горы Рудной. На прикрепленной к ней пластине так и написано: «Здесь будет сооружен обелиск, всегда напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, создавших наш город и комбинат». Произошла закладка по историческим меркам недавно, 26 июня 1966 года…

Примечание: камень так и остался на площади, обелиска на его месте воздвигнуто не было. Несмотря на то, что для большинства горожан сам камень уже давно стал памятником и не требует замены, в городе временами вновь устраивают конкурсы проектов мемориального сооружения для Гвардейской площади.

Для истинно первых были устроены массовые захоронения на склонах горы Шмидтиха. Говорят, что человеческих черепов и костей здесь немерено. Поляки, бывшие советские прибалты возвели в этом скорбной памяти месте мемориальный комплекс. Горят лампадки и в поставленной на склоне православной часовне. Но расположено все это так далеко «от народа», от оживленных норильских перекрестков, что без специальной экскурсионной поездки увидеть мемориал невозможно.

Вехой в дальнейшем развитии норильского района стало открытие в 1966 году Октябрьского месторождения медно-никелевых руд, расположенного в 40 километрах к северо-востоку от Норильска. Тогда же был основан город горняков Талнах. Для обработки сырья новых месторождений в 15 км к западу от Норильска был в 1971 году заложен и к 1981 году построен Надеждинский металлургический завод.

Связь

Фиксированную связь населению и организациям предоставляет ЗАО «Норильск Телеком». В Норильске принят шестизначный план телефонной нумерации. Норильск, Кайеркан и Талнах (бывшие раньше отдельными городами) соединены единой телефонной сетью.

Сотовая связь в Норильске начала развиваться сравнительно поздно: первый оператор — «Енисейтелеком» — начал оказывать услуги в декабре 2001 года. В настоящее время в городе работает четыре оператора сотовой связи: «Енисейтелеком» (с 2001 года), «Билайн» (с 2002 года), «МТС» и «МегаФон» (с 2006 года). Все они, помимо связи стандарта GSM, предоставляют и услуги третьего поколения в стандартах UMTS («Билайн», «МТС» и «Мегафон») и IMT-MC-450 («Енисейтелеком»). «Енисейтелеком» строит свою вторую сеть третьего поколения в стандарте UMTS.

Все операторы сотовой связи кроме «МТС» строили свои сети самостоятельно с нуля. «МТС» вышел на норильский рынок в результате покупки ООО «Сибчеллендж» в 2003 году.

Связь с «материком» осуществляется по спутниковым каналам; кабельные линии, связывающие Норильск с другими городами, отсутствуют. Основным спутниковым каналом является канал «Орбита». Отдельные операторы имеют и собственные спутниковые каналы.

В городе широко развиты компьютерные сети, среди которых крупнейшими являются сети «Канал-7» (принадлежит компании «СТРИМ») и «НорКом» (принадлежит компании «Норильск Телеком»). Эти же две компании предоставляют услуги кабельного телевидения.

Характерной особенностью кабельного хозяйства Норильска является нахождение кабелей связи в коллекторах (на «материке» кабели укладываются в кабельную канализацию).

Тропосферная станция связи была демонтирована в первой половине 2000-х годов.

Районирование города

Будучи рабочим городом, Норильск разбит на отдельные изолированные части, которые связаны между собой лишь дорогами. Это означает, что понятие «районы» может быть применено к нему лишь с долей условности. На самом деле это отдельные городки посреди загрязненной предприятиями тундры. В сумме они составляют городскую агломерацию. Самым крупным из них является Центральный. Именно его местные жители и именуют Норильском.

Район Талнах находится на северо-востоке от центра и удален от него больше других. Район Кайеркан располагается к западу от Центрального и тоже на значительном удалении от него. Оганер – это небольшой и тоже отдельный населенный пункт, находящийся неподалеку от центра.

Общая территория Норильска (точнее, Норильской агломерации) делает его одним из самых крупных по площади городов мира. Это 284 квадратных километра. Основная часть площади – это незаселенная тундра.

Наибольший интерес для приезжих представляет, конечно, Центральный район. Это самый крупный и промышленно значимый район города. Численность его жителей – 105 тысяч человек. Раньше только он и назывался Норильском.

Город, хотя и благоустроенный, но суровый. Как правило, заснеженные улицы и дворы, отсутствие зелени. Неподалеку расположены крупные предприятия. Центральной улицей считается Ленинский проспект. Там нередко отмечают праздники, а движение автотранспорта ограничивают.

Цены на жилье здесь приличные. Однако в хрущевках на окраине района они существенно ниже.

Оганер был построен недавно и выглядит довольно неуютно посреди арктических пустынь и снегов. Население стремится покинуть этот островок цивилизации и уезжает в другие регионы России. Сейчас в нем проживают всего около 10 000 человек.

С инфраструктурой здесь тоже не очень: мало магазинов и школ. Это вынуждает совершать частые поездки в Центр. Также там нет никаких развлекательных заведений, даже кафе. В сочетании с крайне неуютным климатом и пейзажем это создает удручающую картину. Не говоря уже о том, что многие многоэтажки вообще пустуют. Поэтому некоторые называют его «городом-призраком». Тем не менее стоимость жилья здесь умеренная, сравнимая с таковой в плохеньких квартирках Центрального района.

Район Кайеркан более крупный, чем Оганер. Численность жителей составляет 25 тыс. чел. Люди называют его «Каиром», хотя никакого отношения к настоящему Каиру он не имеет, а само название Кайеркан произошло от протекающей неподалеку речки.

В районе достаточно магазинов, кафе, есть спортивный комплекс и культурно-досуговый центр «Юбилейный», где размещен 3D-кинозал и концертная площадка.

Район Талнах также получил свое название от реки. Здесь живут 47 тысяч человек. Помимо обогатительной фабрики, ТЭЦ и подземных рудников здесь есть множество магазинов, школ, детсадов, медицинских и спортивных учреждений и ночной клуб. Во многих отношениях (включая застройку) он похож на Центр, однако большим плюсом можно считать более чистый, чем в Центральном районе, воздух. Цены на жилье чуть ниже, чем в Центре, хотя и близки к ним.

Население

- 1939—14 тыс. жителей

- 1959—118 тыс.

- 1974—156 тыс.

- 2009—105 тыс. (до расширения границ)

Согласно итогам переписи население в 2010 году численность населения по районам г. Норильска:

- Центральный — 105792 жителей

- Кайеркан — 22334 жителей

- Талнах — 47175 жителей

- ПГТ Снежногорск — 888 жителей

Представителей коренных национальностей — ненцев, энцев, нганасан и долган — в городе мало. В основном — это русские, украинцы, азербайджанцы и др. В настоящее время население Норильска почти целиком состоит из людей, переехавших в город во второй половине XX века и их потомков, однако в городе до сих пор проживают потомки заключённых, амнистированных в 1953 году.

В связи с отсутствием сухопутного сообщения с «большой землёй» («материком»), у проживающих в Норильске сформировался ряд ярких культурных особенностей, характерных только для этого города.

Среди этих особенностей можно выделить отношение к приготовлению и приёму пищи. В частности, это касается свежих фруктов, мяса и рыбы — среди населения немало охотников и рыболовов, особо искусных в приготовлении шашлыка и сугудая. Среди горожан пользуется популярностью горный, речной и тундровой туризм, сбор голубики, брусники, морошки и грибов в районе Талнах и далее. Популярностью в связи с обилием гор и очень большой продолжительностью сезона пользуются лыжный и горнолыжный спорт, а также сноуборд. Для этого созданы лыжная база «Оль-Гуль» и горнолыжная база «Гора „Отдельная“». Кроме того, в Норильске созданы и совместно работают два самых северных в мире парашютных клуба, история которых начала свой отсчет более 20 лет назад — «Полюс» (в районе Кайеркан) и «Императоры небес» (Центральный район).

Как и в других городах, появившихся при градообразующих металлургических предприятиях, с большим размахом местное население отмечает День Металлурга. Люди коренных северных национальностей (ненцы, долгане и др.) отмечают праздник Хейро — возвращение на небо Солнца после полярной ночи.

Ведётся программа переселения жителей с севера. Так как город расположен на Таймырском полуострове, то остальная часть России обычно именуется «материком», распространено выражение «переехать на материк». Численность населения Норильска уменьшается с каждым годом на несколько тысяч человек .

Название

Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт. Река Норильская получила своё название, вероятно, в то время, когда Таймыр был заселён русскими промысловыми людьми в XVI—XVII веках во время существования города Мангазеи. Вероятно, название реки произошло от слова «норило» — длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке. По другой версии название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота». А норильчане по поводу происхождения названия шутят: «куда не пойди, ветер всегда на рыло дует» .

История

1940-е

Строительство посёлка Кайеркан связано с разведкой местности, весной 1940 года при исследовании местности в 18 км от Норильска с целью прокладки ширококолейной железной дороги проектировщики обнаружили залежи каменного угля и последующей (c 1943 года) эксплуатацией угольного месторождения (работы начинали заключенные ГУЛАГа, в районе современного Кайеркана было одно из лагерных отделений Норильлага). В 1943 году заложена разведочная шахта № 16. Для начала работ командировали 25 заключённых. Жили в посёлке Каларгон в 3 километрах от шахты. Работы велись в болотистой пустынной тундре и выполнялись вручную. За 1943 год было добыто 780 тонн угля. К началу 1944 года рядом с шахтой вырос небольшой населённый пункт. В 1945–м была заложена шахта № 18. А 2 июня 1947 года кайерканский уголь был отправлен в Дудинку железнодорожным составом.

1950-е

В 1956 году труд заключённых перестаёт использоваться, Норильлаг ликвидируют, а объекты Норильского комбината переводят на обслуживание вольнонаёмными.

2 ноября 1956 года Кайеркан получил статус рабочего посёлка.

С 1957 года действует рудник «Кайерканский» с шахтами и карьерами.

10 мая 1959 года произошло очень значимое для посёлка событие — из Норильска в Кайеркан пришёл первый электровоз. А с 15 мая 1959 года открылось регулярное движение пассажирской электросекции Норильск — Кайеркан.

1960-е

Первоначально кайерканский уголь добывался в шахтах, а в 1962 году началась эксплуатация Кайерканского угольного разреза. В сентябре 1962 года с 225–метровой глубины впервые в мире за 69–й параллелью был выдан уголь открытым способом. В 1963 году угольный разрез добыл 212 тыс. тонн угля, а в 1966–м — 600 тыс.тонн. В 1965–м началась разработка второго угольного разреза.

1970-е

Последнюю тонну подземного угля Кайеркана выдали 30 июля 1971 года. В 1975 году закрыли и Кайерканский разрез №1, уголь стали добывать только на КУР №2.

После 1972 года осталась только угледобыча открытым способом.

Дальнейшее развитие посёлка Кайеркан было связано со строительством и началом эксплуатации (в 1979 году) Надеждинского металлургического завода — одного из крупнейших предприятий Норильского горно-металлургического комбината (сейчас — Заполярный филиал ГМК «Норильский никель»).

1980-е

30 ноября 1982 года Президиум Верховного РСФСР своим указом преобразовал рабочие посёлки Кайеркан и Талнах в города районного подчинения.

Настоящее время

В 2004 году Кайеркан (наряду с Талнахом) и Норильск были объединены «как фактически слившиеся между собой, в единый населенный пункт». В 2005 году территория бывшего города Кайеркана была преобразована в административный район города Норильска с названием «Кайеркан».

В настоящее время в связи с осуществлённым в 1970-х годах переходом Норильского комбината на газовое топливо, уголь в Кайеркане добывается лишь в очень небольших количествах, необходимых для некоторых технологических процессов. Основное место добычи угля — Кайерканский угольный разрез-2 (КУР-2) к югу от Кайеркана.

29 мая 2020 года в Кайеркане около 20 тыс. тонн дизельного топлива вылилось на дорогу из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу Норильский никель, и попало в реки Амбарная и Далдыкан, а также почти во все их притоки. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде реки Амбарной к 3 июня превысила норму в десятки тысяч раз. На территории Красноярского края была объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

Местная власть

- ?—15.07.1953 — Шарапов, Михаил Никитич, председатель поселкового Совета

- 15.07.1953—26.10.1953 — Шарапов Михаил Никитич, временный председатель городского исполнительного комитета СДТ

- 26.10.1953—12.1962 — Бурмакин, Анатолий Сергеевич, председатель городского исполнительного комитета СДТ

- 12.1962—1.07.1973 — Деев, Виктор Леонтьевич, председатель городского исполнительного комитета СДТ (СНД)

- 1961—1966 — Савчук, Иван Александрович, Первый Секретарь городского комитета партии

- 1972—1982 — Благих, Борис Михайлович, Первый Секретарь городского комитета партии

- 1.07.1973—05.1990 — Смолов, Юрий Михайлович, председатель городского исполнительного комитета СНД

- 198?—198? — Аристов, Игорь Сергеевич, Первый Секретарь городского комитета партии

- 05.1990—1992 — Ткачев, Василий Федорович, председатель городского Совета Народных Депутатов

- 1992—03.1995 — Ткачев Василий Федорович, глава администрации

- 03.1995—12.1996 — Попов, Анатолий Викторович, глава администрации

- С декабря 1995 по декабрь 1996 года у города не было официального главы.

- 12.1996—2000 — Ткачев Василий Федорович, глава города

- 2000—2000 — Маланин, Юрий Сергеевич, и. о. главы города

- 15.03.2000—10.12.2000 — Бударгин, Олег Михайлович, и. о. главы города

- 10.12.2000—02.2003 — Бударгин Олег Михайлович, глава города

- 11.05.2001—11.2002 — Шмаков, Сергей Александрович, председатель Городского Совета

- 06.2003—12.11.2003 — Кузнецов, Лев Владимирович, и. о. главы города

- 12.11.2003—14.12.2007 — Мельников, Валерий Владимирович, глава города

- 17.12.2007—22.01.2008 — Шмаков Сергей Александрович, и. о. главы города (председатель Городского Совета)

- 17.12.2007—06.03.2008 — Александрович, Владлен, и. о. главы администрации

- 22.01.2008—20.03.2012 — Шмаков Сергей Александрович, глава города (председатель Городского Совета)

- 6.03.2008—2010 — Текслер, Алексей Леонидович, глава администрации

В 2010 году изменили модель управления городом на связку «мэр — сити-менеджер».

20.03.2012 — наст. время — Курилов, Олег Геннадьевич

См. также Устав города.

Феномен Норильлага

Может показаться, что в истории Норильлага не было ничего, кроме бесчеловечности, жестокости и страдания, и что единственными чувствами заключенных могли быть обида за свою судьбу и озлобленность. На самом деле с такими чувствами на Крайнем Севере не выживешь. Из Норильлага некуда было бежать, и ощущение безвыходности своего положения порождало в заключенных способность сплачиваться, сострадать и помогать друг другу.

А осознание того, что в родной стране идет война, позволило большинству заключенных воспринимать свою работу как долг и как службу Отечеству. Так холод Севера и жестокость лагерей породили в первых жителях Норильска тепло души.Даже сегодня норильчан, среди которых есть и потомки реабилитированных жертв политических репрессий, можно узнать по способности к взаимовыручке. «Каждый двор в Норильске, — рассказывает местная жительница Юлия Доценко, — это семья. Несколько десятилетий назад, когда женщины не сидели подолгу в декрете, а через два месяца после родов возвращались на завод, вопрос, что делать с ребенком, никогда не стоял: дети, как эстафетная палочка, переходили от соседей к соседям. Я знаю многодетные семьи, в которых мать и отец работали в ночные смены — и соседка приходила ночевать с их детьми. А бывали такие моменты, когда “черная пурга” не дает тебе вернуться домой, и помимо своей смены ты отрабатываешь и следующую — потому что дороги перекрыты. И соседка сидит с твоими детьми до тех пор, пока ты не вернешься домой. Нигде больше я такого не встречала. А в Норильске это норма жизни. Люди, которые приезжают в Норильск исключительно на заработки, возможно, не до конца понимают специфику Севера, но старые норильчане и их потомки до сих пор стараются выстраивать отношения с окружающими на взаимопонимании и взаимовыручке».

Примечания

- ↑ . Сайт про Норильск «Заполярная правда». Дата обращения: 30 ноября 2022.

- Ведомости Верховного Совета СССР. № 1 (868), 1957 г.

- .

- . Норильск онлайн: городской портал. Дата обращения: 30 ноября 2022.

- (недоступная ссылка). Дата обращения: 24 августа 2017.

- (недоступная ссылка). Дата обращения: 24 августа 2017.

- . Дата обращения: 7 июня 2020.

- . Дата обращения: 7 июня 2020.

- . Демоскоп Weekly. Дата обращения: 25 сентября 2013.

- . Демоскоп Weekly. Дата обращения: 25 сентября 2013.

- . Демоскоп Weekly. Дата обращения: 25 сентября 2013.

- .

- .

- . Дата обращения: 25 октября 2015.

- . Дата обращения: 23 августа 2017.

- (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022.

Построили “Надежду”

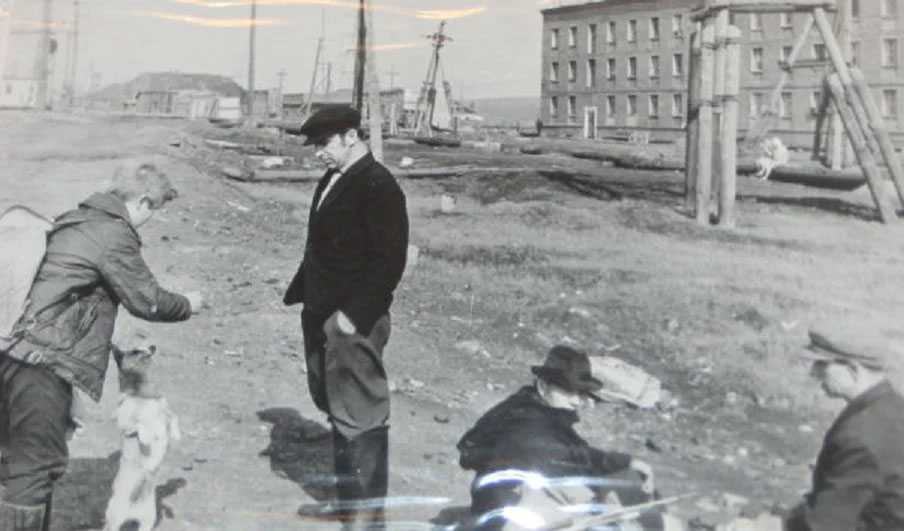

В конце 50-х годов Кайеркан активно строился, и жители переселялись в новые,

каменные дома, освобождая бывшие бараки и деревянные постройки. В сентябре 1959

года все население “старого Кайеркана” перебралось в новостройки. Бывшие жилые

помещения старого поселка передали под хозяйственные нужды. 15 октября был сдан

в эксплуатацию первый пятиэтажный дом, в нем разместилось общежитие.

Растущий Кайеркан все больше нуждался в автомобильном сообщении с Норильском,

да и Норильску нужно было приблизить к себе Кайеркан. Существовавшую между двумя

населенными пунктами грунтовую дорогу в 1960 году передали цеху механизированной

снегоборьбы комбината, который отремонтировал мосты и расширил проезжую часть.

Долгие годы электричка была основным транспортом на котором можно было уехать

в Кайеркан. Год 1968, ул. Строительная.

Ожидание электрички.

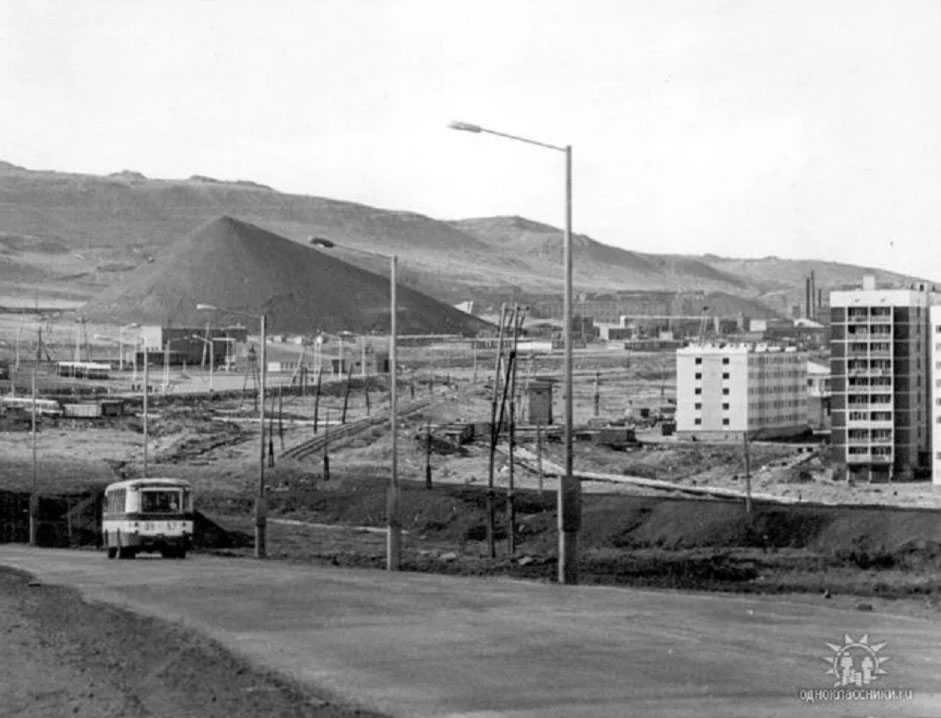

Дорога на Кайеркан. Автобус потеснил электричку.

В конце 60-х в связи с подготовкой перехода энергетики Норильска на природный

газ необходимость в угле заметно снизилась. Большинство шахт пришлось закрыть,

продолжал действовать только Кайерканский угольный разрез, обеспечивая углем

небольшие технологические нужды заводов. Пятитысячный поселок начал терять

численность и перспективы.

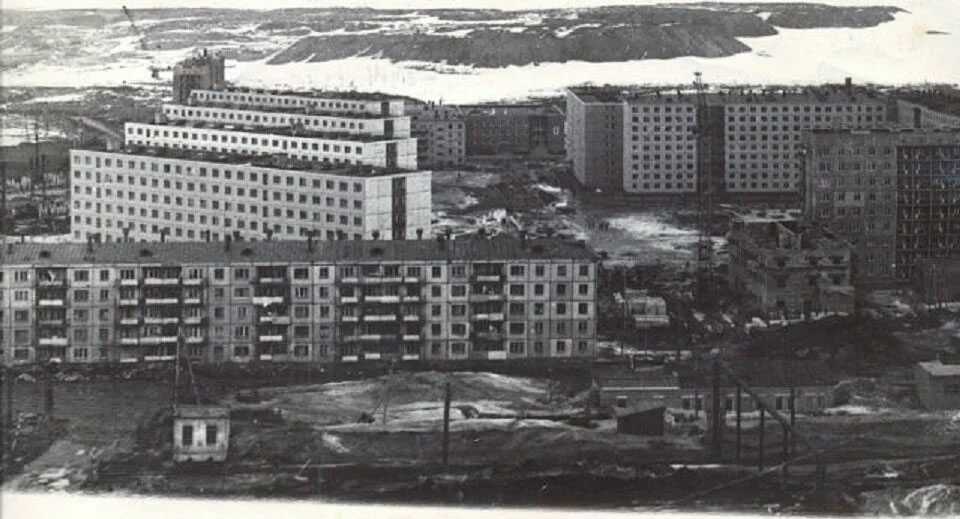

Вторую жизнь Кайеркану дало строительство Надеждинского металлургического

завода. Поселок оказался в относительной близости от гигантской стройки, и в нем

поселились сначала строители “Надежды”, а затем и металлурги НМЗ. Для них

построили кварталы современных жилых зданий, создали необходимую инфраструктуру.

Ул. Строительная

Обращает на себя внимание уличное покрытие из бетонных плит

— сейчас сохранилось?

Ну и фонари-осветители прямо на стене пятиэтажки — тоже

весьма нестандартно

Весна 1970 г.

Ул. Строительная.

Ул. Шахтёрская.

Строится ул. Шахтёрская.

Ул. Шахтёрская, 1970ые гг.

Строится д. 19 ул. Школьная.

В верхнем левом углу виден старый железнодорожный мост ещё в рабочем состоянии.

Год 1981.

В 1982 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Кайеркан

преобразован в город районного подчинения, а Кайерканский городской совет

народных депутатов был передан в административное подчинение Норильскому

городскому совету.

Сегодня Кайеркан – один из районов Норильска. В нем проживает около 30 тысяч

человек.

Текст полностью является статьёй Станислава Стрючкова, опубликованной в

газете Заполярный вестник.

Документы/Публикации/2020-е

Криминал

Словно в подтверждение «криминального» прошлого Норильска, а он, как уже говорилось, был построен заключенными, обстановка в городе не самая спокойная. Широко распространены наркотики — полиция постоянно ловит наркоторговцев и закрывает притоны. Их не так много, как «рекламируют» некоторые интернет-издания — наркоманы тут по улицам не бродят и притоны не в каждом втором подъезде. Обычному жителю города, при отсутствии тяги к темным и сомнительным местам встреча с ними не грозит.

Часто случаются конфликты на национальной почве — например в 2010 году произошла драка (по официальной версии, а, по мнению некоторых — чуть ли не поножовщина) около ККЗ «АРТ», между агрессивно настроенной кавказской молодежью и посетителями развлекательного комплекса.

Зато в Норильске практически отсутствует такое понятие как угон автомобилей — ну не в тундру же их угонять! Однако часто происходят ДТП — в основном зимой, из-за плохой видимости и обледеневшей дороги.

Получили первый уголь

В начале 1943 года в Кайеркан направили группу хозяйственников для

организации работ. В распоряжении группы была бригада из 25 заключенных,

состоявшая наполовину из штрафников, а наполовину из людей пониженной

трудоспособности. Первоначально их разместили в действующем лагерном отделении в

Каларгоне, неподалеку от места основной работы. Сразу стали строить жилье и

хозяйственные объекты.

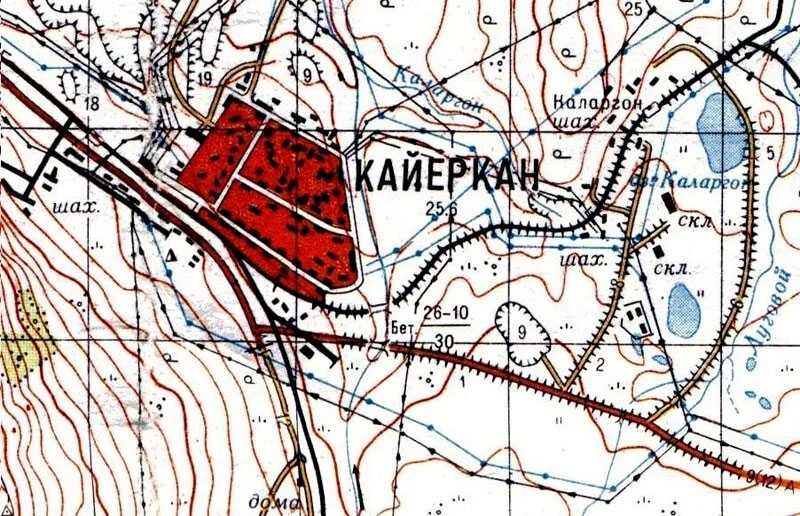

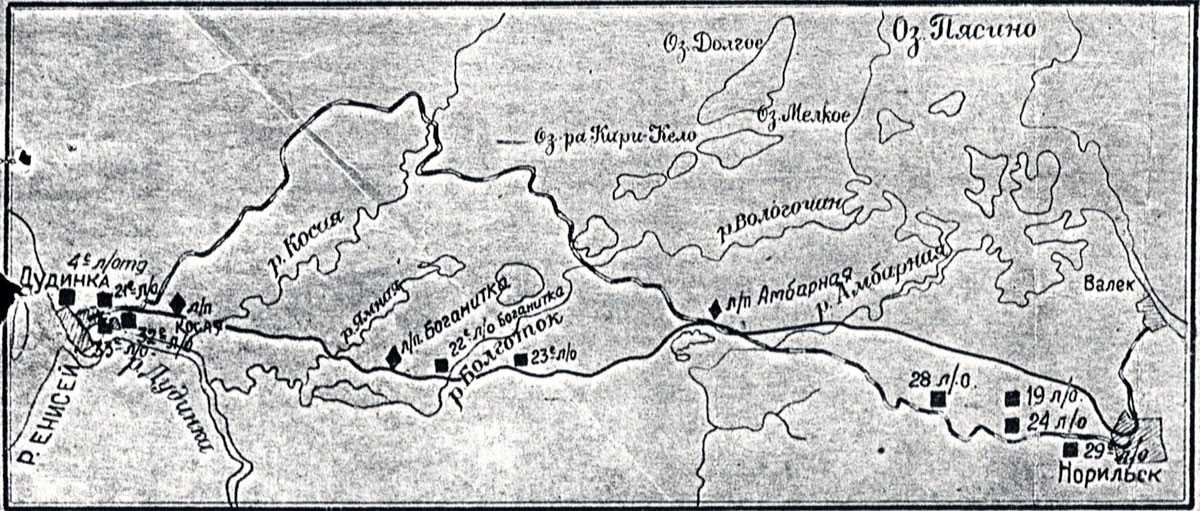

На этой схеме лаготделений Норильлага, Кайеркан, примерно, соответствует л/о

№ 28

К началу 1944 года Кайеркан превратился в населенный пункт, имеющий два барака,

кухню-столовую, дом для вольнонаемных, дом для вооруженной охраны (ВОХР). А

также компрессорную, лебедочную, зарядную, вахту, вышку, плотницкую мастерскую,

эстакаду, дезкамеру и конюшню.

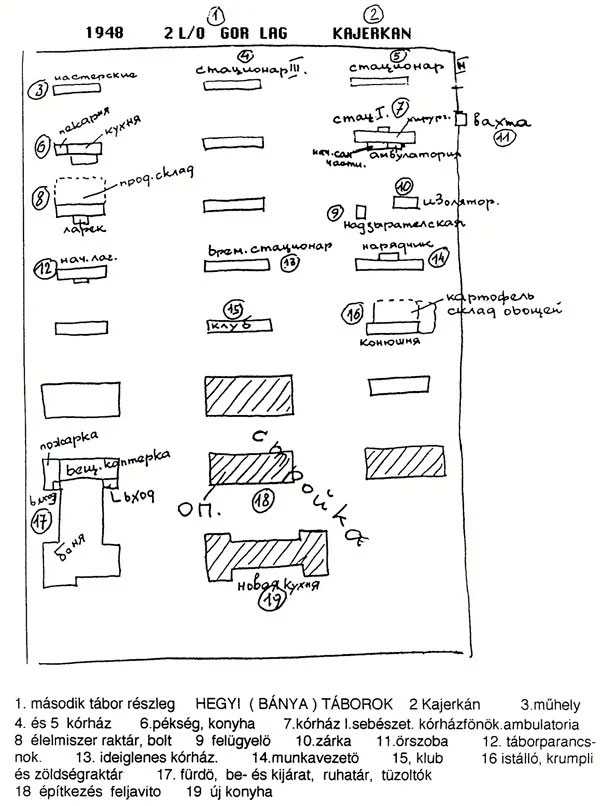

С 1948 в Кайеркане располагалось 2-е отделение ГОРЛАГа — особого лагеря для

пособников фашистских оккупантов.

Данная схема нарисована от руки по памяти

одним из бывших заключенных 2го отделения ГОРЛАГа.

Первый проект Кайеркана был рассчитан на 400 жителей в уже существующем

поселении, и на 3100 человек в новом поселке, планируемом на месте сегодняшнего

района.

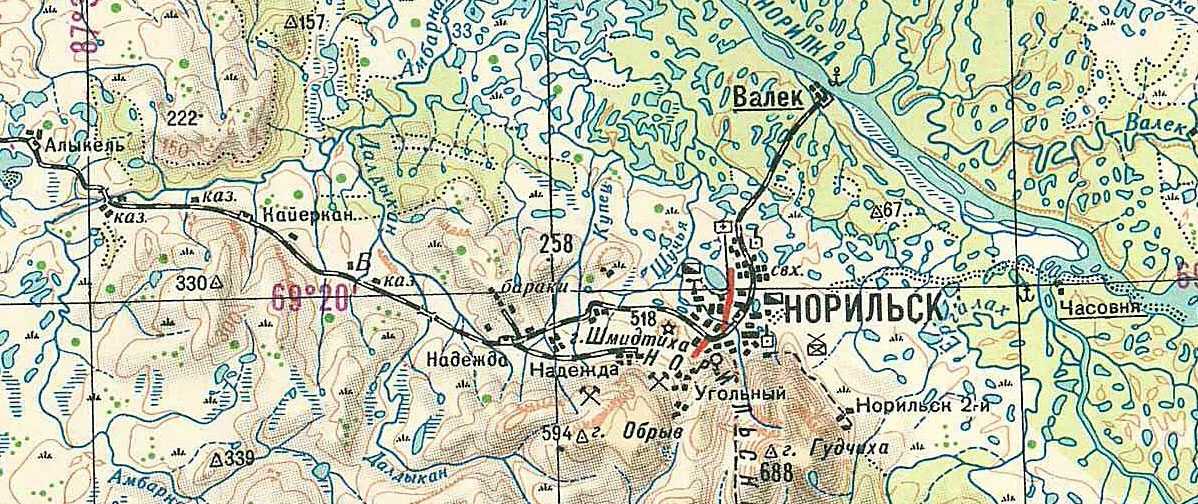

Фрагмент карты показывает состояние местности, примерно, на начало 1950ых гг.

Кайеркан обозначен всего лишь как железнодорожная станция.

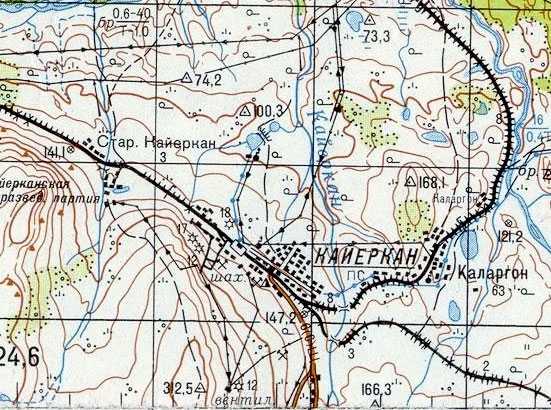

На фрагменте карты 1961 года уже показаны отдельно Старый Кайеркан и Кайеркан

современный. Про поселок Каларгон на канале уже была отдельная заметка.

Про поселок Каларгон на канале уже была отдельная заметка.

В 1947 году началось строительство грузоподъемника для транспортировки угля

на сортировку, а также таких крупных сооружений, как временная углесортировка с

бункерами емкостью 150 тонн, электростанция с мощным двигателем – дизелем в 250

кВт. Все генераторы и дизель были импортными.

Строительство углесортировки завершили в конце мая. Первый железнодорожный

состав с углем был отправлен в Дудинку 2 июня. Всего в 1947 году в Кайеркане

добыли 42 070 тонн угля.

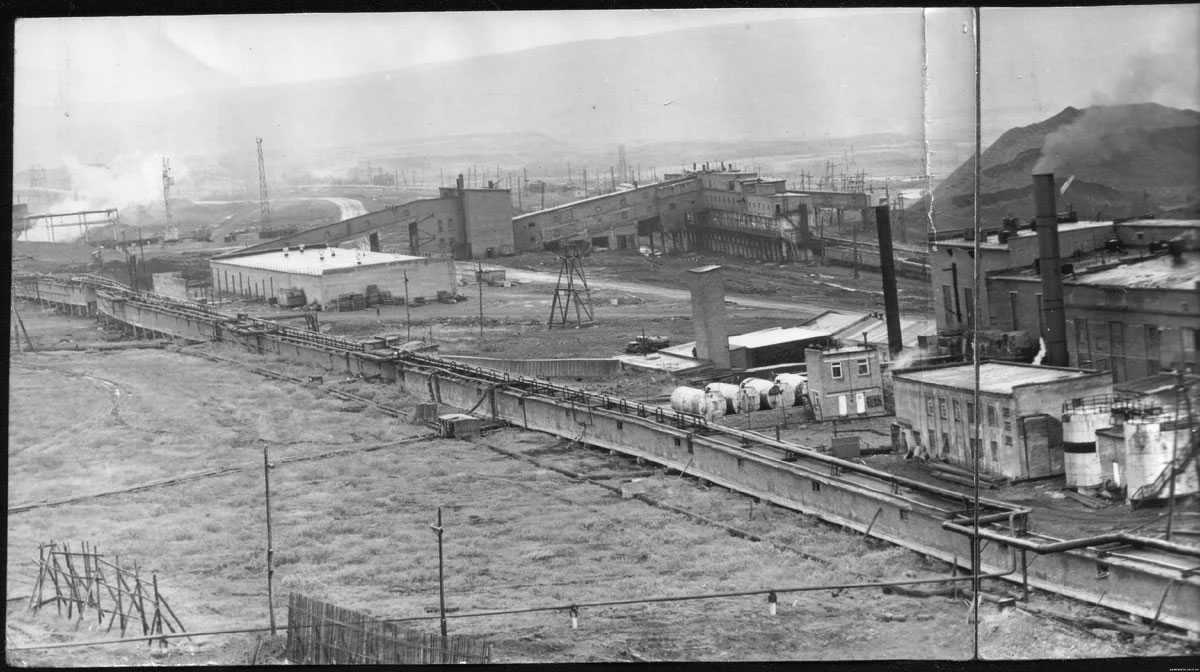

На фото по центру хорошо виден масштабный комплекс сооружений углесортировки

,

полностью снесенный в начале 2000ых годов после тридцатилетнего периода

бездействия!

Комплекс сооружений углесортировки, судя по по действующему паровозу, на фото

1950ых годов.

Пионеры на фоне углесортировки, 1950-60ые годы.

Работали здесь, как уже было сказано, в основном заключенные. Лагерное отделение

активно пополнялось новой рабсилой, однако вновь прибывшие в большинстве своем

не имели квалификации ни шахтеров, ни строителей, что сказывалось на

производительности труда. Так, до сентября 1948 года производительность в

эксплуатации доходила до 1,15 тонны угля на одного трудящегося, а затем упала до

0,75 тонны и только с мая 1949 года поднялась выше одной тонны.

Кайеркан и Каларгон считались наиболее страшными отделениями Норильлага.

Смертность на производстве в этих лагерях была особенно высокой, и заключенные

боялись сюда попасть. Из-за плохой вентиляции и скопления в шахтах метана

угольщики постоянно рисковали жизнью. Кроме того, выработки иногда затапливало.

К особенно тяжелым условиям труда добавьте отсутствие социальной инфраструктуры,

даже у вольнонаемных…

До 1951 года кайерканский уголь добывали преимущественно вручную, в шахтах

использовали лошадей. Позднее стали применять углепогрузочные и врубовые машины,

значительно облегчившие труд людей.

После смерти Сталина, в 1953 году, была проведена амнистия заключенных, в

результате которой количество занятых на кайерканских выработках значительно

сократилось. Добыча угля велась с перебоями. Конец 1954-го и весь следующий год

характеризовались большой текучестью кадров – как заключенных, так и

вольнонаемных. В августе 1956 года ликвидировали Норильлаг, соответственно, и

лагерь в Кайеркане, который являлся главным поставщиком рабочей силы.

Потребовалось изменить весь механизм функционирования шахт.