Люди, повлиявшие на развитие химии

В древности подобными учениями занимались такие выдающиеся философы как Аристотель и Платон. Они верили в то, что все вещества являются производными одной из четырех стихий и способны взаимодействовать.

После того, как Лавуазье открыл закон сохранения массы, последовали новые открытия различных закономерностей. Рихтер, Пруст, Фарадей, Гесс — все они сделали свой вклад в развитие и становление этой науки.

Одним из их последователей был Михаил Ломоносов, который дал определение физической химии. Он изучал такие аспекты процессов:

- скорость;

- положение и направление;

- влияние внешних условий;

- поглощение или выделение тепла.

Знакомая всем со времен школы таблица Менделеева впервые была опубликована в 1869 году. В ней были указаны уже известные элементы. Также Менделеев вынес на всеобщее обозрение предположения о свойствах некоторых неоткрытых веществ, которые в скором будущем были подтверждены.

Простые и сложные вещества. Валентность

Вещества бывают простые и сложные. Если молекула состоит из атомов одного химического элемента, — это простое вещество:

Если в состав вещества входят атомы только одного химического элемента — это простое вещество. Причём некоторые химические элементы образуют несколько простых веществ. Так, химический элемент кислород образует простое вещество «кислород» О2 и простое вещество «озон» О3*.

А химический элемент углерод образует четыре простых вещества, причём ни одно из них не называется «углерод». Эти вещества отличаются пространственным расположением атомов:

Алмаз — атомы углерода находятся в вершинах воображаемых тетраэдров;

Графит — атомы углерода находятся в одной плоскости;

Карбин — атомы углерода образуют «нити».

В четвертой модификации «углерода» — фуллерене — атомы углерода образуют сферу, т. е. молекулы фуллерена напоминают мячик.

Существование элемента в виде нескольких простых веществ называется аллотропией. Алмаз, графит, карбин, фуллерен — аллотропные модификации элемента «углерод», а кислород и озон — аллотропные модификации элемента «кислород».

Таким образом, не следует путать эти понятия: «химический элемент» и «простое вещество», а также «молекула» и «атом».

Очень часто в письменных записях слова «молекула» или «атом» заменяют соответствующими символами, но не всегда правильно. Так, нельзя писать: «В состав воды входит Н2», так как речь здесь идёт о химическом элементе водороде — Н. Нужно писать: «В состав воды входит (Н)». Аналогично, правильной будет запись: «При действии металла на раствор кислоты выделится Н2», т. е. вещество водород, молекула которого двухатомна.

Молекулы сложных веществ состоят из атомов разных химических элементов:

Как известно, в состав сложных веществ входят атомы разных химических элементов. Эти атомы соединяются между собой химическими связями: ковалентными, ионными, металлическими.

Способность атома образовывать определённое число ковалентных химических связей называется валентностью. (Подробнее см. урок 4 «Химическая связь».) Правильнее всего определять валентность по графическим или структурным формулам:

В таких формулах одна чёрточка обозначает одну ковалентную связь, т. е. «одну валентность». На практике чаще всего валентность определяют по молекулярной формуле, хотя здесь правильнее говорить о степени окисления элемента (см. урок 7). Иногда результат определения степени окисления соответствует реальному значению валентности, но бывают и неодинаковые результаты.

Задание 1.1. Определите «валентность» (степени окисления) атомов кальция и углерода по формуле СаС2. Совпадает ли полученный результат с реальным значением валентности?

В устойчивой молекуле не может быть «свободных», «лишних» валентностей! Поэтому для двухэлементной молекулы число химических связей (валентностей) атомов одного элемента равно общему числу химических связей атомов другого элемента.

Валентность атомов некоторых химических элементов постоянна (табл. 2).

Для других атомов валентность можно определить (вычислить) из химической формулы вещества.

При этом следует учитывать изложенное выше правило о химической связи.

Сделаем практические выводы.

1. Если один из атомов в молекуле одновалентен, то валентность второго атома равна числу атомов первого элемента (см. на индекс!):

2. Если число атомов в молекуле одинаково, то валентность первого атома равна валентности второго атома:

3. Если у одного из атомов индекс отсутствует, то его валентность равна произведению валентности второго атома на его индекс:

4. В остальных случаях ставьте валентности «крест-накрест», т. е. валентность первого атома равна числу атомов второго элемента и наоборот:

Задание 1.2. Определите валентности элементов в соединениях:

Вначале укажите валентности атомов, у которых она постоянна! Аналогично определяется валентность атомных групп (ОН), (РО4), (SО4) и так далее.

Задание 1.3. Определите валентности атомных групп (в формулах выделены курсивом):

Обратите внимание! Одинаковые группы атомов (OH), (РО4), (SO4) имеют одинаковые валентности во всех соединениях. Зная валентности атома или группы атомов можно составить формулу соединения

Для этого пользуются правилами:

Зная валентности атома или группы атомов можно составить формулу соединения. Для этого пользуются правилами:

Если валентности одинаковы, то и число атомов одинаково, т. е. индексы не ставим:

Если валентности кратны (одно число делится на другое), то число атомов элемента с меньшей валентностью определяем делением:

В остальных случаях индексы определяют «крест-накрест»:

Задание 1.4. Составьте химические формулы соединений:

И в жизни

Современный мир невозможно представить себе без химии. Мы постоянно пользуемся веществами с разными свойствами, даже не задумываясь об этом. Хотя самостоятельной наукой и отдельной дисциплиной ее признали в XVII—XVIII веках, до этого активно развивалась алхимия, упоминания о которой встречаются еще III веке. Да и в более ранние времена люди пытались объяснить те или иные явления. А первой лабораторией можно считать огонь, который первобытные люди научились зажигать самостоятельно. После этого началось развитие экспериментальной и практической химии, которая не имела теоретического обоснования. Но это не мешало нашим предкам воспользоваться ее плодами. Открытия совершались, некоторые из них были преждевременными, некоторые — случайными. Вот несколько интересных фактов из истории:

- Порох был изобретен в Китае и долгое время использовался только в мирных целях — для салютов и фейерверков.

- Спички были созданы случайно: в 1827 году аптекарь Джон Уокер забыл палочку, покрытую химической смесью, которая засохла. Пытаясь отчистить палочку, английский химик провел ей по полу, в результате вспыхнул огонь. Практичный англичанин тут же понял, как можно применить свое изобретение. А ведь еще в 1680 году физик Бойл показывал опыт с зажиганием палочки с серной головкой с помощью листка, покрытого фосфором. Удивительно, что человек, сформулировавший закон Бойля, не смог найти практического применения такому опыту.

- К случайным открытиям также можно отнести: антибиотики (Александр Флеминг), небьющееся стекло (Эдуард Бенедиктус), фосфор (алхимик Бранд Хенниг пытался получить золото из… человеческой мочи).

- Также случайно были открыты: вулканизированная резина (Чарлзом Гудьиром), йод (кот фармацевта Бернара Куртуа разбил приготовленные для опыта бутылки, в результате реакции на полу остался кристаллизованный йод). Заменитель сахара сукралоза: студент Шашикант Пхаднис плохо понял команду профессора и попробовал вещество, приготовленное для опыта (анг. test и taste звучат почти одинаково, но имеют абсолютно разные значения). И таких примеров немало.

История Дэвида Хана

Его имя неразрывно связано с «The Golden Book of Chemistry Experiments». Если вы введете в любой интернет-поисковик название книги (без разницы, на английском или на русском), то в первых же ссылках увидите историю, взбудоражившую Америку в 1995 году и приведшую к запрещению переиздания этой книги и изъятия (?) ее из библиотек.

Итак, началось все с мальчика по имени Дэвид Хан, родившегося в 1976 году в штате Мичиган, США. В 10 лет ему подарили «Золотую книгу химических экспериментов», руководствуясь которой он начал проводить самостоятельные опыты, постепенно расширяя свои знания и добираясь до опытов, которых не было в книге, например, получение нитроглицерина.

Естественно, не обходилось без взрывов и несчастных случаев, но его это не останавливало.

Самое интересное началось, когда подросток захотел спасти человечество от энергетического кризиса и сконструировать самодельный ядерный реактор. Работы по получению радиоактивных элементов он начал в начале 90-х, сумев в сарае за домом своей матери выделить относительно чистые реактивы тория, америция и радия.

Закончилось все летом 1994 года, когда совершенно случайно полиция обнаружила у него радиоактивные материалы.

Подробно эту историю вы можете прочитать в книге Сэма Кина «Исчезающая ложка, или Удивительные истории из жизни периодической таблицы Менделеева».

С тех пор считается, что именно книга Роберта Брента «The Golden Book of Chemistry Experiments» послужила катализатором для юного самородка-недоучки, получившего в прессе прозвище радиоактивного бойскаута, поэтому ее и запретили к переизданию.

Вот такая интересная история связана с этой вроде бы простой и классической книгой по поведению различных химических опытов.

Как думаете, правда ли она сейчас запрещена, как об этом пишут? И по каким действительно причинам?

А у вас было, чтобы какая-то книга, пусть даже не научная, художественная, круто изменила вашу жизнь? Как вы думаете, такое вообще возможно?

Наталья Брянцева

Краткое описание

- химические термины,

- история химии,

- организация домашней лаборатории – оборудование, реактивы, методы измерений,

- немного теории о Периодической системе, валентности, составлении формул,

- изучение газов – кислород, водород, углекислый газ и другие,

- кислоты, основания, соли,

- металлы и неметаллы,

- органическая химия,

- развитие химии в будущем.

Книга выполнена с добротными и понятными рисунками, художник – Гарри Лазарус.

Организация домашней лаборатории – в принципе, то же самое, что в любом практикуме по неорганической химии или пособии для лаборантов: описание посуды, приемов работы со стеклом, спиртовкой, весами (в том числе и самодельными), посудой и т.д.

Далее идет описание веществ и соединений, которые есть на нашей планете – простые и сложные вещества, металлы, неметаллы, растворы, газы, кислоты, основания, соли. В целом, очень похоже на старые советские учебники по химии, где все располагалось в практически таком же порядке. Правда, в развлекательной форме и с минимумом формул. Зато с подробным описанием опытов. Например, как получить и собрать водород, а затем – проверить его на чистоту. Классические опыты.

В главе о Периодической системе даже рассказано о Менделееве. Яркий контраст с тем, что сейчас его вклад в открытие Периодического закона оспаривается всеми, кому не лень (в основном, естественно, из зарубежных авторов).

Не обойдена вниманием и техника безопасности при работе с кислотами и щелочами. Что интересно, в предлагаемых опытах используются соляная и серная кислоты, концентрированный аммиак, различные соли – то есть вещества, которые доступны только в химической лаборатории (в книге предлагается их купить в фирме, специализирующейся на производстве учебных химических наборов, а также перечисляется, что можно купить в аптеке)

Поэтому я сильно сомневаюсь, что в настоящее время эти опыты возможно провести в домашних условиях. И немного завидую подросткам тех лет, которые могли заниматься этим самостоятельно

Что интересно, в предлагаемых опытах используются соляная и серная кислоты, концентрированный аммиак, различные соли – то есть вещества, которые доступны только в химической лаборатории (в книге предлагается их купить в фирме, специализирующейся на производстве учебных химических наборов, а также перечисляется, что можно купить в аптеке). Поэтому я сильно сомневаюсь, что в настоящее время эти опыты возможно провести в домашних условиях. И немного завидую подросткам тех лет, которые могли заниматься этим самостоятельно.

Мое школьное детство пришлось уже на конец восьмидесятых-начало девяностых, я пошла в школу в год начала перестройки, поэтому ни о каких реактивах дома и речи быть не могло – их просто невозможно было тогда достать, по крайней мере там, где жила.

А нынешних детей мне даже жалко – они лишены радости экспериментаторства принудительно. Сейчас запретов несравнимо больше, чем разрешений. Запрещено почти все, причем, даже в школах. Дух исследовательства убит в зародыше. О какой тогда любви к химии и хотя бы интересе к ней может идти речь, если дети даже не могут самостоятельно ставить эксперименты.

Многочисленные наборы по выращиванию кристаллов, получению альгинатных «червяков» и и.д.? Ой, не смешите меня. Это лишь огрызки знаний, жалкие кастраты самостоятельного творческого эксперимента. Да, это лучше, чем ничего, но творчество они обрубают на корню.

Ладно, я отвлеклась. Это мое мнение, можете со мной поспорить, буду рада развернутым и аргументированным доказательствам, права я или нет.

А сейчас возвращаюсь к книге «Золотая книга химических экспериментов».

Подводя итоги, скажу, что мне книга очень понравилась. Добротное пособие по основам химии, причем, нескучное, незанудное, с понятными объяснениями и иллюстрациями. Сейчас такая книга была бы не менее интересна, чем почти 60 лет назад, но…

Вот тут я подхожу к тому, что случилось после выхода книги в свет и продолжает «аукаться» сейчас.

Современная история химии

В середине 19 века ученые доказали электронную структуру веществ. Это стало первым шагом к возникновению теории о связи химических элементов. Однако валентность упоминается еще раньше. Уильям Хиггинс в 1789 году выдвинул предположения о том, что мельчайшие частицы связаны между собой.

Открытия в разных науках стали оказывать все большее влияние друг на друга. Химия, физика, квантовая механика, математика начали работать в связке, доказывая и опровергая теории.

За весь период существования химия проделала путь от предположений к точно доказанным данным. Она стала одной из ступеней образования современного человека. Минимальные знания закладываются с раннего детства, а простейшие лаборатории расположены в каждой школе.

Открытия в химии послужили основой для создания фармацевтики. Миллионы людей трудятся над созданием препаратов, которые смогут избавить общество от опаснейших заболеваний и увеличить продолжительность жизни. И кто знает, какие еще сюрпризы готовит для нас химия.

Победа за Менделеевым?

Полемика вокруг спиритической комиссии стала действительно горячей. Участники спора даже перестали раскланиваться друг с другом. Печать же разнесла сведения о полемике среди ученых на всю Россию.

Хотя фактически спор оказался нерешенным и достаточных аргументов не представила ни одна из сторон, формальным победителем стал Менделеев. Большая часть газет и журналов, научное сообщество и даже царская цензура встали на его сторону. Однако сработал, так сказать, черный пиар: развлекательные спиритические сеансы стали на некоторое время еще популярнее, чем раньше.

Изменить мнение сторонников спиритизма комиссия и правда не смогла. Те же Аксаков, Бутлеров и Вагнер продолжали пытаться изучать духов с научной точки зрения, проводили опыты, приглашали известных зарубежных медиумов.

Например, Бутлеров пытался теоретически раздвинуть границы спиритизма, понимать его более широко — как «психизм» или «медиумизм». Другие ученые-спиритисты пытались связать свою концепцию с , , четвертым измерением и другими как минимум спорными теориями. Всё это нередко сочеталось с нападками на «правоверную науку» и впоследствии переросло в парапсихологию.

При этом медиумические опыты всё больше отдалялись от науки. Например, спиритисты стали требовать уж совсем антинаучных условий для своих экспериментов. Так, участники сеанса должны были верить в реальность изучаемых явлений, ведь феномены могут не появиться, если в них не верят. Еще — признавать, что результаты опытов могут отличаться даже в одинаковых условиях и на них может влиять вмешательство духов и личные качества медиума.

Также спиритисты продвигали свои убеждения среди широкой публики. Так, в 1881 году Аксаков запустил издание журнала «Ребус». Значительную роль в нем сыграл Вагнер, определивший направление издания. Из-за требований цензуры журнал не мог быть полностью спиритическим, поэтому маскировался под развлекательный. Так, статью — инструкцию по проведению спиритического сеанса в «Ребусе» могли опубликовать в виде литературного рассказа.

Особенности современной химии

Характерной особенностью сегодняшней химии является ее тесная взаимосвязь с остальными естественными науками. Следствием этого стало создание новых научных дисциплин – биохимии, геохимии и других.

Помимо интеграции, активно протекали процессы дифференциации в структуре самой химии. Несмотря на то, что границы между разными разделами носят весьма условный характер, стали появляться дисциплины с чертами самостоятельных наук. В качестве примера стоит привести электрохимию, химию высокомолекулярных соединений, кристаллохимию. Также весьма перспективными направлениями считаются координационная и коллоидная химия.

Важным результатом улучшения химической теории двадцатого века стали новые достижения в области практической химии. Следствием этого стало получение антибактериальных препаратов синтетическим путем, каталитический синтез аммиака, создание полимеров. Успехи ученых в сфере получения веществ с нужными характеристиками к концу двадцатого века привели к значительным трансформациям в жизни людей.

Значительное влияние на развитие химии оказали современные приборы и создание компьютерных технологий. Они позволили сделать исследования и математические расчеты в этой сфере значительно проще и точнее. К тому же удалось повысить их скорость и уменьшить стоимость.

Химия появилась еще в древние времена. Однако в те времена описывались самые простые химические законы и теории. По мере становления химии как науки стали выявлять все новые и новые закономерности. Это привело к появлению множества веществ и устройств, которые оказали большое влияние на жизнь людей.

Открытие хлора

Иногда открытие химических веществ делаются вовсе не учеными. Например, изобретение хлора принадлежит простому аптекарю Карлу Вильгельму Шееле. Надо отдать должное, что он, бесспорно, обладал научной интуицией. Даже известные в те времена французские химики-органики отмечали его талант, говоря, что Карл способен совершать открытия, просто касаясь чего-либо. Опыт, в результате которого был получен хлор, не был сверхсложным, а очень простым. Аптекарь соединил в специальном аппарате (реторте) черную магнезию и раствор муриевой кислоты. К горлышку устройства он подсоединил пузырь, лишенный воздуха, и немного нагрел. Пошла реакция, в ходе которой началось образование пузырей, и стал выделяться газ желто-зеленого оттенка с характерным резким запахом.

Таким образом был получен чистый хлор, хотя Шееле был уверен, что по исходу он получил кислосодержащее соединение, назвав его дефлогистированной соляной кислотой.

Свое название вещество получило только в 1812 году благодаря химику Гей-Люссаку. А Шееле присвоили звание члена Стокгольмской академии наук. На тот момент ему было всего 32 года.

Рекомендованное редакцией

-

Сбер, Минобрнауки и крупнейшие работодатели предложили улучшить процесс практики студентов

Программа молодёжного и студенческого туризма «Студтуризм.рф» обеспечит стажировки и трудоустройство студентов

Яндекс Учебник запустил Математическую олимпиаду для школьников

> все статьи раздела

-

Армия-2022: марийские и московские учёные предствили разработки для оборонной промышленности и сельского хозяйства

Молодые ученые БашГУ помогут развитию авиационной промышленности

Политех провел первую встречу амбассадоров университета

> все статьи раздела

-

Юных героев наградили нагрудным знаком «Горячее сердце»

Вторая жизнь Командира

Ксения Безуглова: «Главное, что я могу дать людям — это надежду и веру в себя»

> все статьи раздела

-

Конкурс ВКР выпускников исторических факультетов. Заявки до 30 сентября

Всероссийский конкурс литераторов «Без срока давности». Заявки до 30 сентября

Успех к 30: взгляд на новый мир

> все статьи раздела

-

Более 400 студентов из Гатчины посетили фестиваль «Уличные культуры 2022»

Студенты УрГУПС заняли третье место во Всероссийских соревнованиях «Солнечная регата»

Фестиваль «Уличные культуры 2022» объединил более 300 студентов из донской столицы

> все статьи раздела

-

«У самого белого моря» в прокате с 8 сентября

Алексей Рыбников представляет концерт с участием звёзд «Голоса»

«У самого Белого моря»: фильм удостоен награды международного кинофестиваля «Одна шестая»

> все статьи раздела

-

Маршрут к мечте построен: запуск программ молодежного туризма «Больше, чем путешествие»

Who is Russia: команда иностранных-блогеров миллионников проедется по разным регионам России

Вышла итоговая версия путеводителя по сельскому туризму

> все статьи раздела

-

Форум Ладога-2016. Регистрация до 12 мая

Форум Амур-2016. Регистрация до 1 июня

Форум УТРО-2016. Регистрация до 21 мая

> все статьи раздела

Борис Бондаренко. «Пирамида»

Если вы любите фильм «9 дней одного года», то вам должен понравиться роман Бориса Бондаренко. Эта история о молодых советских физиках-атомщиках, приправленная изрядной долей юмора и тонких житейских наблюдений, начинается со студенческой скамьи и продолжается в лабораториях НИИ. Главное здесь — атмосфера научного поиска, когда глаза горят, море по колено, а великое открытие вот-вот случится, нужно только ещё полжизни принести на алтарь науки. А где-то рядом есть семья, коллеги по работе и даже злопыхатели. Со страниц так и сыплются фразы, готовые стать эпиграфом к любому эссе о науке…

Сам автор, надо сказать, во время написания книги был практически ровесником своих главных героев — молодых учёных, — и тоже окончил физический факультет МГУ. Через какое-то время после окончания университета он работал в одном из институтов наукограда Обнинска. Этот город очень похож на Долинск, в который автор помещает действие.

Персонажи книги — вымышленные, а вот научный контекст, в котором они существуют — документальный. Поэтому вы встретите множество фамилий реальных учёных и узнаете чуть больше о физике элементарных частиц.

Предмет и задачи химии

Химия как часть естествознания изучает материю, а предмет химии включает состав вещества, его строение и обусловленные ими свойства. Также химия исследует изменения этих характеристик в процессах превращения веществ – химических реакциях – и устанавливает закономерности таких изменений.

Уровень, на котором сохраняются химические свойства – это молекулы и атомы. Этими структурными единицами химия оперирует при описании процессов в веществе. Опираясь на законы движения материи на атомно-молекулярном уровне, химики решают множество задач. Можно сгруппировать эти задачи по нескольким направлениям:

- получение веществ с заданными свойствами;

- повышение качества выпускаемой продукции и эффективности различных производств;

- разработка технологий, снижающих количество вредных отходов;

- получение востребованных техникой материалов с заданными свойствами (термостойких, сверхпроводящих и других);

- оптимизация методов использования химической энергии, получаемой при сжигании природного топлива.

Но прежде чем прийти к постановке столь высокотехнологичных задач, наука о веществах проделала большой исторический путь.

Два титана на одном факультете

Бутлеров и Менделеев во многом были похожи, но во многом и различались.

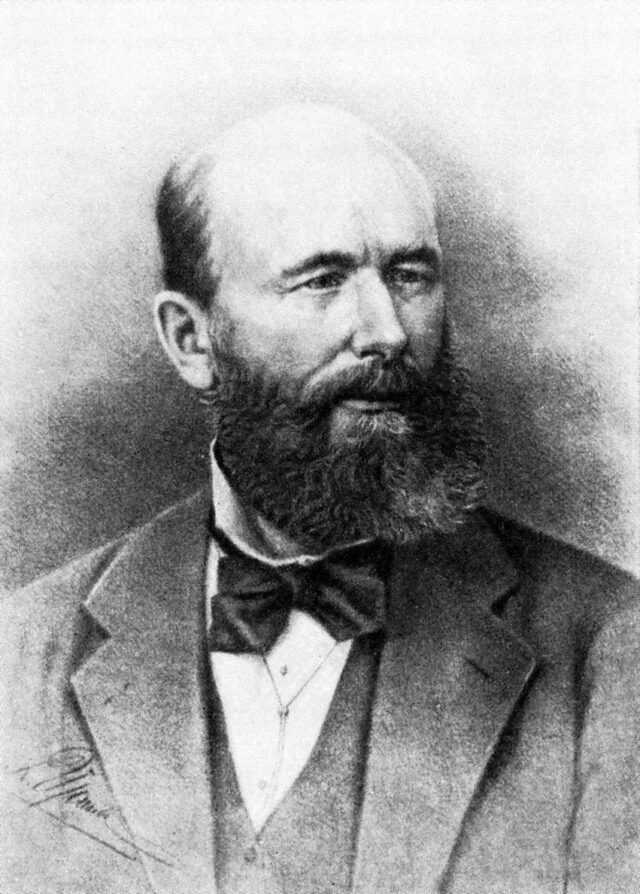

Александр Бутлеров. Источник

Александр Бутлеров. Источник

Александр Михайлович создал теорию химического строения, согласно которой расположение атомов в молекуле вещества определяет его свойства. Он начал научную карьеру в своей альма-матер — Казанском Императорском университете. В 1860 году Бутлеров стал его ректором, но из-за конфликтов со студентами, профессорами и чиновниками уже через три года подал в отставку. После публикации ряда трудов по теории химического строения Бутлерова в 1868 году пригласил к себе Санкт-Петербургский университет, где ему поручили кафедру органической химии. А уже в следующем году казанский профессор становится членом Императорской академии наук.

Мовеин

Созданием пурпурного красителя мовеина модницы всего мира обязаны молодому ученому Вильяму Перкину. В 1856 году он работал над созданием хинина, используемого от малярии. В одной из попыток он постарался окислить анилин с помощью дихромата калия, в результате чего получился черно-красный порошок вместо бесцветного. В попытке исправить ошибку он решил промыть колбу спиртом, и вдруг случилось чудо. В колбе оказалась жидкость прекрасного пурпурного цвета. Молодой ученый быстро смекнул, что этот раствор можно использовать для окрашивания шелка. Ведь раньше его красили при помощи улиток, что было очень дорого. Перкин воплотил идею в жизнь. Он запатентовал краситель и основал первую в мире фабрику по производству искусственных красителей.

Вулканизированная резина

Когда ученые стали вплотную заниматься натуральным каучуком, то поняли, что его достоинства обязательно будут востребованы, и он найдет свое применение во многих отраслях. Однако долгое время его не могли полноценно использовать. Каучук при обработке вел себя “капризно”: при низких температурах он сильно затвердевал и легко трескался, а при нагревании становился липким и плохо пах. Химики пытались найти баланс, соединяя его с разными веществами и применяя различные техники обработки. Лишь в 1839 году химику Чарльзу Гудьеру удалось случайно найти “золотую середину”. Ученый, как обычно, проводил опыты, добавляя в каучук различные ингредиенты и вещества, пытаясь создать идеальное соединение

Вдруг, по неосторожности каучук вместе с серой упали на раскаленную плиту. В результате получилось удивительное вещество, известное сегодня как резина

Исследования нового соединения показали, что оно полностью лишено недостатков, зато у него появились неоспоримые достоинства. Имя же создателя осталось увековеченным в марках автомобильных шин “Гудиер”.

Владимир Дудинцев. «Белые одежды»

Физики-атомщики были в Советском союзе в почёте, а вот генетики — в опале. Действие романа начинается в 1948 году, когда генетика была названа «народным академиком» Лысенко «метафизическим направлением в биологии». Теперь все должны были поддерживать мичуринскую агробиологию (которую, отметим, позже признали лженаукой: всё-таки реальная история и без литературы полна притч и метафор).

Правильно ли исполняются наставления партии? В этом должен разобраться герой романа Фёдор Дежкин, которого направляют в сельскохозяйственный институт одного небольшого города. А в городе существует «подпольный кружок» студентов и учёных, которые в тайне продолжают развивать то научное знание, которое считают истинным…

![Алексей евграфович фаворский (1860-1945) [1948 - - люди русской науки. том 1]](http://sttk38.ru/wp-content/uploads/e/1/2/e12db0e1ca917ed3b17d813d3d541b83.jpeg)