Лекарство от холеры

Сегодня холера никого не пугает, но 200 лет назад она была страшным заболеванием

В XIX веке холера считалась страшным заболеванием, поэтому лучшими умами предпринимались попытки найти способы её лечения. А чтобы исследователям лучше думалось, в 1830 году правительством Российской Империи была предложена премия размером в 25 тысяч рублей за лучший медицинский доклад о холере, который нужно было представить перед членами Совета медицины в Санкт-Петербурге.

Но самой существенной наградой стала Премия Бреанта, учреждённая в 1849 году. Мишель Бреант завещал 100 тысяч франков человеку, который сумеет найти эффективное лекарство от холеры или расскажет о надёжных средствах защиты от неё. Учитывая, что сумма на то время была просто огромной, наследники Мишеля попытались оспорить завещание, но судья был непреклонен.

Ушли десятилетия, чтобы кто-то сумел получить выгоду от вышеупомянутой премии. После смерти Бреанта было постановлено, что небольшие суммы денег из общего премиального фонда следует выдавать людям, которые больше всего продвинутся в поисках лекарства. По 5 тысяч франков, в частности, заработали французский профессор Габриэль Колин и медик Чарльз Лаверан. Но остальная часть призового фонда так и не дождалась своего хозяина.

Самолёт Можайского

Над решением сложнейших задач по разработке самолета работали многие умы по всему миру. Многочисленные чертежи, теории и даже тестовые конструкции не давали практического результата – самолет не поднимал в воздух человека. Талантливый русский изобретатель Александр Федорович Можайский первым в мире создал самолет в натуральную величину. Изучив труды своих предшественников, он развил и дополнил их, используя свои теоретические познания и практический опыт. Его результаты в полной мере разрешали вопросы своего времени и, несмотря на очень неблагоприятную обстановку, а именно отсутствие фактических возможностей в материальном и техническом плане, Можайский смог найти в себе силы для завершения постройки первого в мире самолета. Это был творческий подвиг, навеки прославивший нашу Родину. Но сохранившиеся документальные материалы, к сожалению, не позволяют в необходимых подробностях дать описание самолета А. Ф. Можайского и его испытаний.

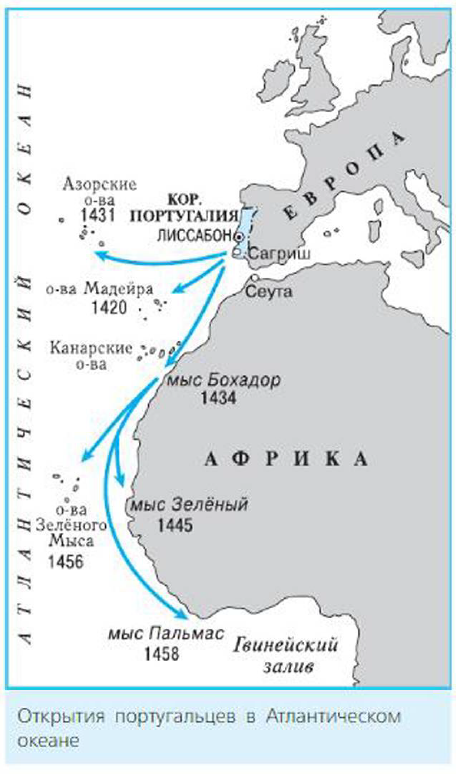

Вокруг Африки в Индию

Уже после смерти Генриха Мореплавателя в 1471 г. португальцы достигли экватора, в 1480-х гг. открыли устье реки Конго и исследовали побережье Юго-Западной Африки.

Оставалось совсем немного для того, чтобы обогнуть континент. Это великое событие, открывшее перед португальскими мореплавателями просторы Индийского океана, произошло в 1488 г., когда экспедиция Бартоломеу Диаша (1450—1500) во время бури была отнесена далеко к югу в океан. После бури Диаш направил корабли па восток, по берега всё не было. Суда ещё раз поменяли курс, теперь уже на север, — так они достигли восточного побережья Африки в Индийском океане. Диаш хотел продолжать экспедицию и достичь Индии, но матросы, измученные полугодовым плаванием, взбунтовались и отказались плыть дальше.

Далеко выступающий в море мыс на юге Африки Диаш назвал мысом Бурь , по позднее португальцы переименовали его в мыс Доброй Надежды. Португалия рассчитывала обрести господство над Индийским океаном.

Одиннадцать лет спустя, 8 июля 1497 г., другой португалец — Васко да Гама (1469—1524), снарядив четыре корабля, вышел из лиссабонского порта. После восьмимесячного плавания вдоль берегов Африки с помощью опытного арабского лоцмана Васко да Гама привёл свои корабли в индийский порт Каликут. Три месяца провели португальцы в Каликуте. Нагрузив корабли пряностями, экспедиция отправилась в обратный путь.

Только через два года вернулась она на родину. На обратном пути погибло два корабля и более половины экипажа. Однако доход от доставленного в Португалию груза пряностей в 60 раз превышал средства, затраченные на организацию экспедиции. Это путешествие доказало, что путь на Восток через Индийский океан существует. В своём соперничестве с Испанией Португалия вырвалась вперёд.

Европейцы вышли в Мировой океан, но это были первые шаги. Самые большие открытия ещё предстояли.

Лидер в исследовании новых земель — Португалия

Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, стали Испания и Португалия. Португалия — маленькая страна на самом краю Европы, западные границы которой омываются Атлантическим океаном. С давних времён португальцы плавали вдоль северного побережья Африки, делая попытки проникнуть дальше на юг. Вдоль берегов Португалии проходил морской путь из Средиземного в Балтийское и Северное моря. Страна имела удобные порты, куда заходило много судов из разных государств. В портовых городах жили моряки и корабельных дел мастера, знакомые с судостроением и навигацией. Недаром о жителях Португалии говорили, что «каждый крестьянин был рыбаком, а каждый дворянин — капитаном». Португальцы мечтали о завоевании Африки и её сокровищ, в 1415 г. им даже удалось захватить марокканскую крепость Сеуту, по продвинуться в глубь континента они не смогли: па пути лежала непроходимая пустыня.

Консервирование продуктов

Человек, который разработал метод консервирования продуктов, получил за это 12 тысяч франков

Французы весьма успешно использовали тактику денежных вознаграждений за определённые достижения. Несколько раз на неё опирался сам Наполеон Бонапарт.

Как-то великий полководец выразил своё мнение по поводу важности качества питания следующими словами: «Солдаты маршируют благодаря своим желудкам». Неудивительно, что Бонапарт хотел, чтобы свежие продукты оставались пригодными к употреблению как можно дольше

В 1795 году французским военным руководством во главе с Наполеоном был предложен приз размером в 12 тысяч франков человеку, который разработает лучший способ хранения пищи. Через 15 лет вознаграждение получил парижский кондитер Николя Аппер, опубликовавший свой метод консервирования.

Вскоре его книгу «Искусство длительного сохранения животного и растительного вещества» опубликовали, после чего Аппер стал известен во всём мире как «отец консервирования». Николя обнаружил, что варёные продукты сохранялись в бутылях дольше, если не нарушалась герметизация.

Это интересно: Аппер выяснил, что порча продуктов вызывалась их контактом с воздухом, хоть и не мог понять, почему именно. Учёные того времени пытались объяснить описанное Аппером явление, но это удалось сделать только через 50 лет, когда исследователь Луи Пастер выдвинул знаменитую микробную теорию.

Электродвигатель

Борис Семенович Якоби, архитектор по образованию, в возрасте 33 лет, будучи в Кенигсберге, увлекся физикой заряженных частиц, и в 1834 году он делает открытие – электродвигатель, работающий по принципу вращения рабочего вала. Мгновенно Якоби становится знаменитым в ученых кругах, и среди многих приглашений на дальнейшее обучение и развитие он выбирает Петербургский университет. Так, вместе с академиком Эмилием Христиановичем Ленцем он продолжил работу над электродвигателем, создав еще два варианта. Первый был предназначен для лодки и вращал гребные колеса. С помощью этого двигателя судно легко держалось на плаву, двигаясь даже против течения реки Невы. А второй электродвигатель был прообразом современного трамвая и катил по рельсам человека в тележке. Среди изобретений Якоби можно отметить также гальванопластику – процесс, который позволяет создавать идеальные копии исходного предмета. Это открытие повсеместно применялось для украшений интерьеров, домов и многого другого. Среди заслуг ученого также числится создание подземных и подводных кабелей. Борис Якоби стал автором около десятка конструкций телеграфных аппаратов, а в 1850 году изобрел первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат, который работал по принципу синхронного движения. Это устройство было признано одним из крупнейших достижений электротехники середины XIX века.

Парашют

Глеб Евгеньевич Котельников был актером труппы Народного дома на Петербургской стороне. Тогда же, под впечатлением от гибели летчика, Котельников занялся разработкой парашюта. До Котельникова лётчики спасались с помощью длинных сложенных «зонтов», закреплённых на самолёте. Их конструкция была очень ненадёжна, к тому же они сильно увеличивали вес самолёта. Поэтому использовали их крайне редко. Свой законченный проект ранцевого парашюта Глеб Евгеньевич предложил в 1911 году. Но, несмотря на успешные испытания, патент в России изобретатель не получил. Вторая попытка была более удачной, и в 1912 году во Франции его открытие получило юридическую силу. Но и этот факт не помог парашюту начать широкое производство в России из-за опасений начальника российских воздушных сил, великого князя Александра Михайловича, что при малейшей неисправности авиаторы будут покидать аэроплан. И только в 1924 году он наконец-то получает отечественный патент, а позже передает все права на использование своего изобретения правительству.

Автомат

С 1913 года изобретатель Владимир Григорьевич Федоров приступает к работам, заключающимся в испытаниях автоматической винтовки (ведущей стрельбу очередями) под патрон калибра 6,5 миллиметра, которая являлась плодом его разработки. Уже спустя три года такими винтовками уже вооружают солдат 189-го Измаильского полка. Но серийный выпуск автоматов удалось развернуть лишь после окончания революции. На вооружении отечественной армии оружие конструктора находилось вплоть до 1928 года. Но, согласно некоторым данным, в период Зимней войны с Финляндией войсками все же использовались некоторые экземпляры автомата Федорова.

Персональный компьютер

Конечно, можно сделать скидку на то, что фраза была сказана во времена, когда компьютеры были невероятных размеров и мало кто мог даже представить их компактными.

Пионер компьютерной индустрии Кен Олсен в 1957 году вместе со своим коллегой Харланом Андерсоном основал компанию Digital Equipment Corporation и занимал в ней руководящие посты около 35 лет. 70% компании принадлежало American Research and Development, которая как учредитель настояла на том, чтобы в названии дочерней компании не было словa computer (изначально название планировалось как Digital Computer Corporation). Это же условие было соблюдено и в названии продукции: вместо слова computer употреблялся термин programmable data processor. Такое решение было принято из-за того, что в те времена существовал стереотип: компьютер – это нечто огромное, дорогое, требует отдельного машинного зала и солидного обслуживающего персонала. Таким образом компания пыталась избежать негативных ассоциаций и сохранить репутацию.

Материалы по теме:

Видео по теме:

Атомная и водородная бомба

Академик Игорь Васильевич Курчатов занимает особое место в науке ХХ века и в истории нашей страны. Ему – выдающемуся физику – принадлежит исключительная роль в разработке научных и научно-технических проблем овладения ядерной энергией в Советском Союзе. Решение этой сложнейшей задачи, создание в cжатые сроки ядерного щита Родины в один из наиболее драматических периодов истории нашей страны, разработка проблем мирного использования ядерной энергии было главным делом его жизни. Именно под его началом создается и успешно испытывается в 1949 году самое страшное оружие послевоенного времени. Без права на ошибку, иначе – расстрел… А уже в 1961 году группой физиков-ядерщиков лаборатории Курчатова было создано самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества — водородная бомба АН 602, за которой тут же закрепилось вполне уместное историческое название — «царь-бомба». При испытании этой бомбы сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар.

Ракета

Роберт Годдард в 1909 году озвучил идею многоступенчатой ракеты. По его мнению, преимущество нескольких ступеней ракеты в том, что после полного расходования топлива из баков они отбрасываются и, соответственно, уменьшается масса ракеты, которую необходимо разогнать до более высоких скоростей. Спустя некоторое время он воплотил свой проект в жизнь и получил два патента. Первый описывал многоступенчатую ракету, а второй – ракету, работающую на бензине и жидком оксиде азота.

В 1919 году Годдард озвучил идею о полете на Луну. Он написал ряд научных работ по данной тематике, однако скептики не верили, что это возможно. В своей колонке редактор газеты The New York Times вообще высмеял идею ученого и усомнился в его знаниях.

Первая ракета на жидком топливе поднялась в небо 16 марта 1926 года в Оберне, штат Массачусеттс. Размер ракеты был не больше человеческой руки. За две с половиной секунды она взлетела на высоту около 12 метров. А в 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны.

Тетрис

Середина 80-х. Время, овеянное легендами. Идея тетриса родилась у Алексея Пажитнова в 1984 году после знакомства с головоломкой американского математика Соломона Голомба Pentomino Puzzle. Суть этой головоломки была довольно проста и до боли знакома любому современнику: из нескольких фигур нужно было собрать одну большую. Алексей решил сделать компьютерный вариант пентамино. Пажитнов не просто взял идею, но и дополнил ее: в его игре собирать фигурки в стакане предстояло в реальном времени, причем сами фигурки состояли из пяти элементов и во время падения могли проворачиваться вокруг собственного центра тяжести. Но компьютерам Вычислительного центра это оказалось не под силу — электронному пентамино попросту не хватало ресурсов. Тогда Алексей принимает решение сократить количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до четырех. Так из пентамино получился тетрамино. Новую игру Алексей нарекает “тетрисом”.

Проверьте себя

- Выпишите из текста параграфа термины: а) обозначавшие новые виды оружия; 6) использовавшиеся в мореплавании.

- Какое из изобретений, описанных в параграфе, по вашему мнению, было самым важным для европейцев, которые отправлялись открывать новые земли?

- Перечислите причины Великих географических открытий в последовательности, которая, на ваш взгляд, соответствует их значимости. Свою точку зрения аргументируйте.

- Пользуясь картой, расскажите об экспедициях португальцев вдоль западного берега Африки и открытии морского пути в Индию. Укажите значение этих событий. Проложите маршруты этих путешествий на контурной карте.

Цветная фотография

Если раньше всё происходящее стремилось попасть на бумагу, то теперь вся жизнь направлена на получение фотографии. Поэтому без этого изобретения, ставшего частью маленькой, но насыщенной истории фотографии, мы бы не увидели такой “реальности”. Сергей Михайлович Прокудин-Горский разработал особую фотокамеру и представил своё детище миру в 1902 году. Эта камера была способна делать три снимка одного и того же изображения, каждый из которых пропускался сквозь три совершенно разных световых фильтра: красный, зеленый и синий. А патент, полученный изобретателем в 1905 году, можно без преувеличения считать началом эры цветной фотографии в России. Это изобретение становится намного качественнее наработок зарубежных химиков, что является важным фактом ввиду массового интереса к фотографии по всему миру.

Микрохирургия глаза

Миллионы врачей, получив диплом, горят желанием помогать людям, мечтают о будущих свершениях. Но большинство из них постепенно теряют прежний запал: никаких стремлений, одно и то же из года в год. У Федорова энтузиазм и интерес к профессии год от года лишь рос. Спустя всего шесть лет после института он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1960 году в Чебоксарах, где он тогда работал, провел революционную операцию по замене хрусталика глаза на искусственный. Подобные операции проводились за рубежом и ранее, однако в СССР считались чистым шарлатанством, и Федорова уволили с работы. После этого он стал заведующим кафедрой глазных болезней в Архангельском мединституте. Именно здесь в его биографии началась «империя Федорова»: вокруг неуемного хирурга собрался коллектив единомышленников, готовый к революционным изменениям в микрохирургии глаза. В Архангельск потянулись люди со всей страны с надеждой снова обрести утраченное зрение, – и они действительно прозревали. Инновационного хирурга оценили и «официально» – вместе со своей командой он перебрался в Москву. И начал творить совершенно фантастические вещи: делать коррекцию зрения при помощи кератотомии (особых насечек на роговице глаза), пересаживать донорскую роговицу, разработал новый метод оперирования глаукомы, стал пионером лазерной микрохирургии глаза.

Лампа накаливания

Если произносится «лампа накаливания», то сразу в голове звучит фамилия Эдисона. Да, это изобретение не менее знаменито, чем имя его изобретателя. Однако сравнительно небольшое количество людей знает, что Эдисон не изобрел лампу, а только усовершенствовал её. Тогда как Александр Николаевич Лодыгин, будучи членом Русского технического общества, в 1870 году предложил применять в лампах нити накаливания из вольфрама, закручивая их в спираль. Безусловно, история изобретения лампы не является результатом труда одного ученого – скорее, это череда последовательных открытий, которые витали в воздухе и были необходимы миру, но именно вклад Александра Лодыгина стал особенно великим.

Авиационные премии Дойча

В 1901 году Альберто Сантос-Дюмон пролетел на дирижабле от Парк-де-Сен-Клу до Эйфелевой башни за 29,5 минут

Французский нефтяной магнат Анри Дойч-де-ла Мерта очень любил авиацию. В своё время он пожертвовал крупную сумму денег авиатехническому институту в Сен-Сире, чтобы воодушевить исследователей на новые разработки.

А в 1900 году Анри учредил Премию Дойча. Человек, сумевший преодолеть расстояние между Парк-де-Сен-Клу и Эйфелевой башней менее чем за 30 минут, получил бы вознаграждение в 50 тысяч франков. К сожалению, только авиатор из Бразилии Альберто Сантос-Дюмон всерьёз принял этот вызов. Первую попытку Альберто предпринял в 1901 году. К сожалению, в его дирижабле случилась утечка горючего, приведшая к катастрофе. Сантос-Дюмон едва не погиб, упав на парижскую гостиницу Trokadero Hotel. Но неудача не остановила его.

Уже через несколько месяцев Альберто вновь поднялся в воздух на другом дирижабле. Он сумел преодолеть необходимое расстояние за 29,5 минут и стал законным обладателем приза, который к тому времени увеличился до 125 тысяч франков. Треть этой суммы Сантос-Дюмон отдал членам своего экипажа, а всё остальное пожертвовал бедным.

Анри Дойч-де-ла Мерта был очень воодушевлён успехом Альберто, и через 2 года учредил другой конкурс, названный «Авиационным Гран-При». Желающим заработать 40 тысяч франков следовало пролететь на летательном аппарате 1 километр над круговой трассой. Только в 1908 году стало известно имя лауреата премии. Им стал французский лётчик Анри Фарман.

Почему манили новые земли

Уже в XIII—XIV вв. среди европейцев усилился интерес к дальним странам и народам, что объяснялось рядом причин. Росли города с их торговым и ремесленным населением, набирала силу международная торговля. Интерес к дальним странам усилился после Крестовых походов, в результате которых, как вы знаете, сложились прочные торговые связи со странами Востока, откуда купцы привозили в Европу предметы роскоши и пряности. Перец и гвоздика были очень дороги — буквально на вес золота. Их давали в приданое дочерям, ими можно было расплатиться при любой сделке. Если о ком-то хотели сказать, что он чрезвычайно богат, то говорили: «Этот человек — мешок с перцем!»

Для покупки этих товаров нужны были деньги, и очень много. А их в Европе в ту пору недоставало: драгоценных металлов добывалось мало, известные месторождения золота и серебра были к тому времени почти истощены. При этом значительная часть благородных металлов переходила в руки посредников — арабских купцов, поскольку Европа покупала больше, чем продавала. Стремление получить золото, необходимое для чеканки монет, овладело па исходе Средневековья в Европе всеми — дворянами, купцами, бюргерами.

Образовывавшиеся в конце XV — начале XVI в. централизованные государства имели возможность снаряжать и финансировать далёкие заокеанские путешествия. Кроме того, в районе Средиземноморья ощущалась перенаселённость. Часть европейцев проявляла готовность покинуть родные земли, где для них не оказалось места. Среди них были и тс, кого захлестнул дух предпринимательства.

В XV в. европейской торговле с Востоком через Средиземное море препятствовала сильная Османская империя. Но ни европейские монархи, ни дворяне, ни купцы не собирались отказываться от прибыльной (она приносила 700—800 % дохода) торговли с Востоком.

Дух предпринимательства, жажда обогащения, вера в возможности человека, стремление к распространению христианства побуждали к осуществлению самых смелых планов. Так возникла мысль проложить морской путь в Индию.

Телеграф

Человечество всегда искало способы максимально быстрой передачи информации от одного источника другому. Огонь, дым от костра, различные комбинации звуковых сигналов помогали людям передавать сигналы бедствия и другие чрезвычайные сообщения. Развитие этого процесса – бесспорно, одна из важнейших задач, стоящих перед миром. Первый электромагнитный телеграф создал российский учёный Павел Львович Шиллинг в 1832 году, представив его в своей квартире. Он придумал определенную комбинацию символов, каждой из которых соответствовала буква алфавита. Эта комбинация проявлялась на аппарате черными или белыми кружками.

Премия за перелёт через Атлантический океан

Англичане интересовались авиацией, поэтому многие СМИ старались освещать эту тему максимально широко. А ещё они предлагали деньги за выполнение воздушных трюков

Давным-давно, на заре авиации, любые новости о различных авиационных событиях широко освещались, ведь они были очень интересны публике. Одним из СМИ, пожелавших использовать это в своих интересах, была британская газета Daily Mail. С целью получения большего внимания со стороны читателей боссы газеты учредили несколько премий за выполнение всевозможных трюков или авиационные инновации. За период с 1906 по 1925 год общая сумма премиальных выплат превысила 58 тысяч фунтов стерлингов.

Главную премию (размером в 1000 фунтов) в 1909 году получил Луи Блерио – первый человек, который сумел пролететь над проливом Ла-Манш. Через год его подвиг повторил француз Жак де Лессепс, но ему Daily Mail выплатила только 100 фунтов.

Вероятно, самым значимым призом от Daily Mail была так называемая Трансатлантическая премия в 10 тысяч фунтов. Её учредили в 1913 году. В 1919-м её получили британцы Джон Алкок и Артур Браун, совершившие первый в истории перелёт через Атлантический океан.

Это интересно: Многие люди считают, что впервые над Атлантическим океаном пролетел Чарльз Линдберг. Но на самом деле Линдберг был просто первым человеком, совершившим этот полёт в одиночку. Кстати, Чарльз также пошёл на такой риск ради денег. Вскоре после установления рекорда ему была вручена Премия Ортега размером в 25 тысяч долларов.

Киноаппарат

В 1893 году, работая вместе с физиком Любимовым, Иосиф Андреевич Тимченко создает так называемую «улитку» — особый механизм, с помощью которого в стробоскопе удавалось прерывисто менять очередность кадров. Данный механизм позже лег в основу кинетоскопа, который Тимченко разрабатывает совместно с инженером Фрейденбергом. Демонстрация кинетоскопа состоялась в следующем году на съезде русских врачей и естествоиспытателей. Были показаны две ленты: «Копьеметатель» и «Скачущий всадник», которые были сняты на Одесском ипподроме. Этому событию даже есть документальные подтверждения. Так, в протоколе заседания секции значится: «Представители собрания с интересом ознакомились с изобретением господина Тимченко. И, в соответствии с предложениями двух профессоров, решили выразить благодарность господину Тимченко».

![Патрик блэкеттсодержание а также ранняя жизнь и образование [ править ]](http://sttk38.ru/wp-content/uploads/e/5/4/e540e842ee0ca95ed06df7d86ea3ec25.jpeg)