Как ответить на оскорбление и грубость: примеры остроумных фраз (40 вариантов)

Теперь давайте посмотрим примеры, которые помогут достойно ответить на оскорбление и грубость. Мы собрали 40 остроумных, грамотных и красивых ответов на хамство.

Как ответить на оскорбление — примеры фраз:

- Я не понимаю, что ты сейчас говоришь. Я не говорю на абсурдном языке.

- Лицо поправь — пафос потек.

- Я вижу, что ты очень стараешься, пытаешься задеть меня, но, извини, все зря. Мне жаль.

- Попробуй придумать что-то про мои уши. Мне всегда казалось, что они слишком большие.

- Я бы сейчас засмеялся (-лась), если бы ты смешно пошутил. Попробуй еще раз.

- Громкость речи не придает смысла и весу словам — как говорил ерунду, так и говоришь

- Смотрю на тебя и понимаю, что твоя голова всего лишь декоративное приложение к телу.

- Не переживай, когда-нибудь ты обязательно скажешь что-нибудь умное и смешное.

- Если мне понадобится совет, я обязательно вас разыщу.

- Смех без причины — признак блондинок и идиотов. Чтобы убедить меня в первом, для начала сбрей сою щетину и бороду

- Никому здесь не интересны твои комплексы. Оставь их себе.

- Тебе нужно тренировать свое чувство юмора. Оно еще в зачаточном состоянии.

- Даже не знаю, чем тебе помочь. Отдать тебе пустые бутылки?

- Ты прямо человек анекдот. Правда неудачный.

- Ты из принципа игнорируешь здравый смысл?

- Похоже ты тупиковая ветка эволюции.

- Я не знаю, что ты ешь, но это делает тебя тупым и неприятным типом.

- У вас всегда такая скудная фантазия или просто сегодня день неудачный?

- Я бы тебя послал (-а), но вижу — ты и так оттуда.

- Мозг человека на 80% состоит из жидкости. У многих — из тормозной. А некоторым еще и конкретно не долили.

- Давай заключим сделку: ты не говоришь обо мне ложь, а я не говорю о тебе правду.

- Лучше умно молчать, чем тупо говорить.

- Шути тише, а то мне стыдно.

- Ваше остроумие как два пальца. Оно также вызывает рвоту.

- Ничего страшного. Медузы тоже без мозгов живут.

- Дефекты мозга тоналкой не замажешь.

- Я не знаю, чем ты руководствовался, но логику я исключаю сразу.

- С твоей интуицией только и предсказывать, в какой руке арбуз.

- Я бы сразился с тобой в интеллектуальном бою, но боюсь, что у тебя нет оружия.

- Обидеть может только равный, а ты мне не ровня, мозгов маловато.

- Ну кто так шутит? Запоминай: цепляешься за самую выдающуюся особенность и подбираешь сравнение. Вот у тебя, например, нос длинный — наверное, любишь совать его в чужие дела.

- Да, логика — не твой конек. Да и с рационализмом не очень. Попробуй себя в творчестве: твои фантазия и образное мышление развиты прекрасно.

- Попробуй превратить количество слов в качество.

- Да, выглядишь ты сегодня не очень, но это не значит, что нужно вести себя так же.

- Ладно, ты победил, у тебя хромосом больше.

- Зачем ты на меня смотришь как на тупого? Я же ведь не твое отражение.

- Ты на дне океана. Тебе некуда падать.

- Никто не запрещает тебе считать себя царем горы, но прошу, знай свою гору.

- Самооценку снизь, не соответствуешь.

- Эй, чувак. Яркость поубавь.

Изменяя слова, измените жизнь

На протяжении всей истории человека великие лидеры использовали силу слов для того, чтобы повлиять на наши эмоции, призвать нас на свою сторону и определить ход судьбы.

Вспомним Уинстона Черчилля с его «звездным часом» или Мартина Лютера Кинга с его «мечтой» — все мы знаем, что убеждения формулируются в словах – и слова же могут их изменить.

Мы все знаем, что слова – это средства выражения нашего опыта и донесения его до других. Но осознаем ли мы, что слова, что мы привычно употребляем, также влияют и на то, как мы общаемся с самим собой, и, соответственно, на наш жизненный опыт?

Тони Роббинс общался с более чем 50 миллионами людей, и заметил, какую мощь дает изменение всего одного ключевого слова в общении с тем или иным человеком: это мгновенно меняет самоощущение людей – и их поведение, соответственно.

Просто изменив свой привычный лексикон – то есть слова, которыми вы обычно описываете свои ощущения – вы мгновенно измените то, что вы думаете, что чувствуете и как живете.

Это сила того, что Тони Роббинс называет Трансформационным вокабуляром — постоянное употребление правильных слов для улучшения качества жизни, сегодня и навсегда.

Согласно энциклопедии Комптона, в английском языке насчитывается примерно 500 000 слов. Однако рабочий словарь среднестатистического человека состоит всего из 2 000 слов — это 0.5% от всего языка. А сколько слов мы употребляем чаще всего – сколько тех слов, что составляют наш привычный лексикон? Для большинства людей это слов 200-300. Невероятно? (Для сравнения, в творчестве Джона Мильтона насчитывается 17 000 слов, Уильяма Шекспира – 24 000 слов, из которых 5 000 он употребил лишь однажды). Из 500 000 слов в целом для описания эмоций используется аж 3 000 слов, и 2/3 из них описывают негативные эмоции.

Но для большинства людей проблема все же не в количестве слов, которые они знают, а в том, какие слова они употребляют. Наш мозг работает на высоких скоростях, обрабатывая значения вещей и помогая нам принимать решения максимально быстро. В результате, мы обычно используем один и тот же набор слов. Мы слишком часто используем короткую дорогу – но зачастую этим эмоционально обедняем себя.

Проблема в том, что обычно мы не подбираем слова сознательно, чтобы описать свои эмоции. Любые чувства, что выбивают нас из колеи, мы привычно называем словами, которые мы к ним бессознательно прикрепили, а дело здесь в том, что слова, которые мы прикрепляем к своему опыту, становятся нашим опытом.

Слова влияют на биохимию тела. Употребив слово «опустошен», вы порождаете совершенно другой биохимический эффект, нежели при произнесении фразы «Я немного огорчен».

Этот эффект нетрудно заметить в разговоре с другими людьми. Например, вам могут сказать «Я думаю, вы ошибаетесь» или «Я думаю, вы не правы» или «Вы лжете». Как думаете, будет ли биохимическая реакция вашего тела отличаться в этих трех случаях? То же самое происходит и когда мы говорим с самим собой, только, к сожалению, этот эффект нам осознать труднее.

Возможно ли, что слова, которыми мы описываем свой опыт, на деле становятся этим опытом? Имеют ли слова биохимический эффект?

Может ли все быть настолько просто, что всего лишь меняя привычные слова, которыми мы описываем свои эмоции, можем ли мы изменить обычную схему своих ощущений и тем самым качество своей жизни?

Тони Роббинс считает, что да.

Он утверждает: ключевой момент для изменения своей жизни, для правильного формирования своих решений и действий – это качественное изменение своих эмоциональных шаблонов. И самый серьезный инструмент, который позволяет сделать это изменение быстрее всего – это сознательный выбор слов, которые вы используете для описания своих чувств. Таким образом вы даете себе возможность выбора, вместо следования привычным реакциям.

Тони Роббинс называет это «Трансформационный вокабуляр», потому что он дает вам силу изменить свой жизненный опыт путем снижения интенсивности негативных эмоций до того уровня, когда они перестают вами управлять. И наоборот, его можно использовать для усиления позитивных переживаний, чтобы получить от них еще больше удовольствия.

Что такое такое эффект Баадера-Майнхофа?

Эффект Баадера-Майнхофа, также известный как синдром частотного восприятия, является событием, при котором человек начинает встречать новое слово, понятие или объект после того, как впервые узнал о нем, и затем продолжает встречать его повторно в кратком временном промежутке.

Эффект Баадера-Майнхофа назван в честь германской группировки «Фракция Красной армии», известной также как Баадер-Майнхоф. Эта группа была замечена правительством Германии и населением страны после ряда нападений на высших чиновников и бизнесменов в 1970-х годах.

Впервые феномен был описан в 1986 году журналистом Дж. Хауардом, который заметил, что после того, как он услышал об ультрарадикальной группе Баадер-Майнхоф, она стала встречаться ему на каждом шагу: в газетах, на радио, на улицах.

Существует несколько гипотез, объясняющих этот эффект

Одна из них связана с психологическими механизмами, ответственными за наше внимание. Согласно этой гипотезе, когда мы узнаем о чем-то новом, наше внимание к этому объекту увеличивается, и мы становимся более чувствительными к его присутствию в окружающей среде

Таким образом, когда мы встречаем этот объект впервые, он регистрируется в нашей памяти, и мы начинаем замечать его, когда он появляется вновь.

Другая гипотеза связана с работой нашего мозга и его способности к распознаванию и классификации объектов. Согласно ей, когда мы встречаем новый объект, наш мозг начинает обрабатывать информацию о нем и создает новую нейронную связь, которая помогает нам распознавать этот объект в будущем. Таким образом, когда мы встречаем этот объект вновь, наш мозг быстро распознает его благодаря уже созданной связи, и мы начинаем замечать его чаще.

Слова могут влиять на ДНК?

Исследования специалистов в области так называемой «волновой генетики» приводят к необычному выводу: ДНК воспринимает человеческую речь и мысли человека.

Любое произнесенное слово – это не что иное, как волновая генетическая программа, способная повлиять на нашу жизнь.

Предполагается, что ДНК воспринимают акустическую информацию, когда мы просто разговариваем или слышим чьи-то разговоры или световую информацию, когда мы молча читаем или смотрим на что-то.

Член Нью-Йоркской Академии наук, основатель Института квантовой генетики Петр Гаряев считает, что с помощью словесных мыслеформ человек созидает свой генетический аппарат.

Оказывается, молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. По молитвам многих святых исцелялись безнадежно больные. Благословение святых распространялось на несколько поколений.

А проклятие разрушает волновые программы, а значит — нарушает нормальное развитие организма. Зомбирование, наговоры, материнские проклятия, способные лишить человека воли, здоровья, а то и самой жизни, в качестве своего главного инструмента имеют слово.

Волновые генетики утверждают, что генетическому аппарату человека далеко не безразлично, что его хозяин думает, слушает или читает. Ибо любая информация может впечататься в так называемый волновой ген.

При этом аппарат ДНК не способен разобрать, от кого вы получаете информацию, будь то живой собеседник или экран телевизора. Молекулы ДНК способны обмениваться этой информацией с помощью акустических и электромагнитных волн.

Самое поразительное, что в своих экспериментах ученые вызывали словами многие «чудеса», или генетические эффекты.

Эксперименты показали, что, что некоторые слова вызывают серьезный мутагенный эффект, при чем этот эффект не зависел от силы воздействия. Независимо от того произносились ли слова громким или тихим голосом, или шептались еле слышно, но результаты получали одинаковые.

Главный вывод исследователей: слова и мысли формируют генетическую программу

Хотя исследования в сфере волновой генетики официально не признаны мировым научным сообществом, все же, здесь есть, о чем задуматься.

Взгляните, как вы обычно отвечаете на простой вопрос: «Как поживаешь?». «Ничего…Потихоньку…Как все…». Понаблюдайте, о чем и каким языком ведутся ваши разговоры в вашем кругу общения. А какие передачи вы смотрите, или какую информацию в интернете разглядываете?

Подумайте, возможно, уровень вашего успеха в жизни зависит от уровня вашего мышления и общения, от того что вы говорите, слушаете и смотрите.

Выразительность и уверенность

Нельзя красиво выразить свою мысль, вяло виляя языком. Просто вспомните: хотя бы раз вы восхищались неуверенным и бубнящим под нос человеком?

Другое дело – харизма. Осанка, живой голос, правильные акценты и никакой растерянности. Чтобы приблизить себя к модели идеального оратора, можно использовать следующие советы.

Визуализируйте объект, смакуйте своими знаниями. В первое время придется прилагать усилия для удержания мыслей, но потом это будет на автомате.

С помощью этого способа вы снизите уровень волнения и полностью вложитесь в разговор. В один момент времени мозг может удерживать только одну мысль, и когда вы забудете про возможность оговориться или затупить, слова польются сами. Это происходит, потому что мозг полностью сосредотачивается на разговоре, а значит быстрее подбирает предложения.

#2 Диктофон / камера

Запишите свою речь на электронный носитель, чтобы послушать ее со стороны. Первое – голос покажется незнакомым, второе – вы сразу услышите свои недостатки.

Это могут быть:

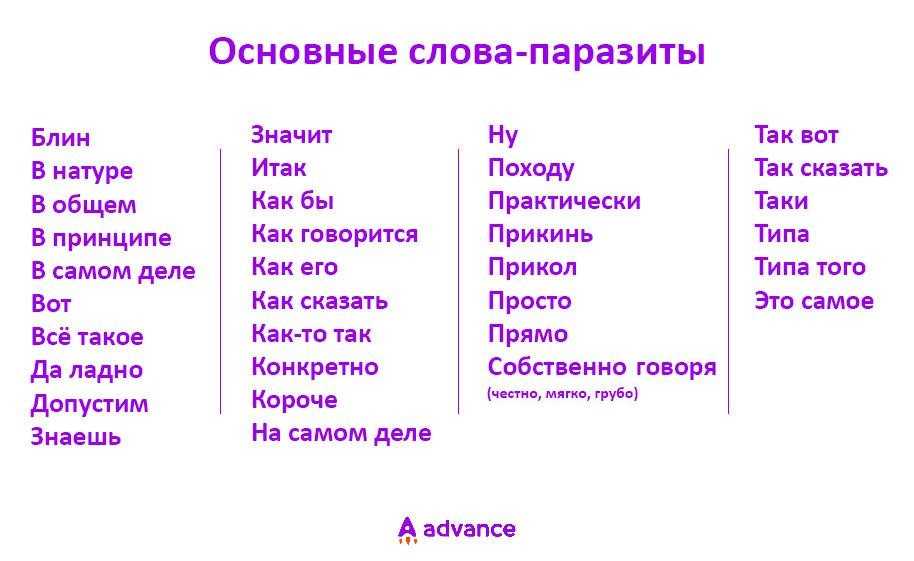

- Слова-паразиты

- Длинные паузы

- Большое количество «воды» в разговоре

- Неуверенность и слабость голоса

Осознав проблему, с ней легче будет бороться. Вы узнаете на чем сконцентрироваться, чтобы не пытаться улучшить все и сразу.

#3 Чувствуйте настроение

- Попрощайтесь, если человек хочет уйти

- Смените тему, если человек заскучал

- Покажите знания, если перед вами важная персона

Будьте с человеком на одной волне, чтобы он запомнил вас как приятного собеседника. Среди назойливых и скучных рассказчиков вы будете выделяться.

#4 Не старайтесь понравиться

Лучшая уверенность – не боязнь быть настоящим. Вы только навредите общению, если будете прогибаться и льстить.

Естественность вызывает доверие. Чем проще и непринужденней вы отнесетесь к себе, тем быстрее вольетесь в беседу. И тем легче вам будет выразить желаемую мысль.

#5 Магнетизм

Ваша речь должна всеми способами притягивать внимание. Где-то нужно остановиться, где-то повысить громкость, где-то вставить отступление

Не дайте человеку уснуть, пусть он прочувствует вашу историю.

Вот несколько быстрых способов украсить разговор:

- Активно жестикулировать

- Включать мимику

- Вставлять анекдоты или истории

- Делать акценты

- Разбивать свою речь на небольшие абзацы

Самое главное – не стесняйтесь! Если эмоциональность идет изнутри, то вы только выиграете. Это покажет вашу честность и открытость, что в дальнейшем сыграет вам на руку.

#6 И напоследок

Вы не научитесь ездить на велосипеде, ни разу не упав. Не бойтесь ошибок и не концентрируйтесь на провалах. У собеседника свои проблемы, и ему наплевать на ваши пролеты.

Человек либо поймет вас, либо усмехнется. Но в любом случае он забудет про это через 5 минут.

Словарный запас и разнообразие

Чтобы построить дом — нужны кирпичи. Чтобы формулировать и правильно излагать свои мысли — нужны слова. Ниже мы рассмотрим методики пополнения словарного запаса.

#1 Пища добывается охотой

Самый простой и напрашивающийся вариант – чтение книг. И это правда: если вы хотите красиво говорить — нужно полюбить литературу.

Но! Нам редко пригодятся красивые литературные слова. Намного важнее – связки, переходы и обороты речи. Поэтому можно читать совершенно разные книги, главное — чтобы они вам нравились.

Если же вы любите классику – хорошо помогут письма великих людей. В них они общаются со своими современниками и некоторые выражения можно позаимствовать для себя.

Еще один вариант – просмотр лекций. Они хороши разговорным стилем и наличием рассказчика. Незаметно вы будете перенимать его манеры: грамотно расставлять акценты, выдерживать паузы и использовать яркие сравнительные обороты.

Выбирайте интересуемую вас сферу деятельности и достойного оратора. В этом случае вы угонитесь за двумя зайцами одновременно: и знания подтянете, и мысли научитесь выражать.

#2 Упражнение Игра

Запишете слово и подбирайте к нему синонимы. Вы можете делать это в мыслях, а можете устроить соревнования между вашей семьей. В любом случае никто не проиграет и только улучшит эрудицию.

#3 Окружение

Чтобы научиться выражать свои мысли и пополнить словарный запас, нужно погрузиться в соответствующее общество. Можно это делать в реальной жизни, а можно и в интернете. Например, попробовать посмотреть выступления ораторов (как вариант TED), видеолекции, вебинары. Главное делать это стабильно, чтобы «волна просторечия» не поглотила зачатки интеллектуальности

#4 Развитие памяти

Словарный запас требует наличия хорошей памяти. Загвоздка в том, что тренировать ее специально достаточно сложно и это займет много времени. Поэтому мы рассмотрим память как приходящее явление.

В чем суть? Не память надо улучшать для запоминания, а запоминать, для улучшения памяти. Не пытаться специально «раздуть мозг», а стараться наполнять его полезной информацией, чтобы он раздулся сам.

То есть, если вы хотите запомнить слово, надо использовать его в речи как можно чаще и следствием станет улучшение памяти. Чем больше слов вы узнаете и примените, тем легче будете запоминать остальные.

Как слова-паразиты характеризуют человека

Определить со стопроцентной точностью характер человека по речевым паразитам сложно, но некоторые слова всё-таки могут немного рассказать о собеседнике.

Слово-паразит «просто»» часто используют неуверенные в себе люди, которые привыкли снимать с себя ответственность. Оно также выдаёт неискренних личностей, которые склонны к лицемерию. Ещё одним речевым паразитом неуверенных в себе людей является словосочетание «в общем».

«Кстати» можно встретить у интровертов, которые по природе застенчивы и робки

Им хочется привлечь внимание, но они стесняются это сделать. Так на помощь приходит словечко «кстати», которое является своеобразным оправданием тому, что они осмелились заговорить

Энергичные, торопливые, нервные и несдержанные личности часто используют слово «короче». Такие люди зачастую обладают темпераментом холерика. Интересно то, что это слово-паразит могут использовать и люди, которые любят поговорить. Как правило, после их «короче» следует отнюдь не короткий монолог.

Выражение «так сказать» встречается у неуверенных в себе людей, которые боятся чётко выражать мысли, а также у болтунов, для которых «так сказать» служит передышкой между частями длинного высказывания.

«Вообще-то» часто используют люди с конфликтным характером, которые любят отстаивать своё мнение и доказывать правоту. Такие личности готовы спорить до последнего и не любят уступать.

Дискурсив «как бы» можно услышать от людей творческих, которые живут своём мире. И это самое «как бы» акцентирует их оторванность от реального положения вещей.

Слово «это» и междометия по типу «эм», «ну» используют люди, у которых не получается легко подбирать слова и формулировать мысли. Такие личности не разговорчивы, флегматичны и, как правило, не отличаются уверенностью в себе.

Слово-паразит «вот» в русском языке считается одним из самых распространённых. Нередко его произносят протяжно: «Во-о-от», а затем возникает пауза. Зачастую это сигнализирует о том, что человек не хочет заканчивать разговор или фразу, но пока не придумал, что сказать дальше.

Попробуйте понаблюдать за знакомыми и друзьями, которые используют слова-паразиты в речи, — возможно, вы узнаете о них что-то новое.

Основа эффективного общения – понимание потребностей собеседника

Правильно говорить, так, чтобы слышали, важно не только для людей, задействованных в определенных сферах – в рекламном бизнесе, политике, журналистике. Это нужно и в повседневной жизни

Красноречие и убедительность в озвучке своих мыслей позволяют достигать целей, чувствовать себя уверенно и получать от общения желаемое.

Сейчас, когда у нас есть интернет и социальные сети, кажется, что обмениваться информацией и общаться стало гораздо легче и проще. Но это ошибочное мнение. От скорости, с которой слова доносятся до собеседника, не зависит качество понимания их смысла. Чем активнее проходит общение, тем меньше мы замечаем, что именно и как мы говорим. Взять, к примеру, электронную переписку: мы видим либо банальную вежливость, которая применяется для всех без разбора, либо напористость.

Чаще всего человек концентрируется на том, что хочет сказать. И это является ключевой ошибкой. Необходимо в первую очередь подумать о том, чтобы его услышали, а еще лучше – поставить себя на место собеседника и попытаться понять, в каком формате он лучше усвоит мысль. То есть, нужно понять потребности собеседника. Вот простой пример: сотрудник компании хочет получить повышение. При разговоре с руководителем, он, скорее всего, будет рассказывать о своем стаже работы в компании, опыте, образовании, успехах. Но руководитель, вероятно, больше хочет услышать о том, что может сделать этот сотрудник для компании, занимая новую должность. Если он этого не услышит, вряд ли у него будет мотивация для рассмотрения данного сотрудника в качестве кандидата на высокую должность.

Так как правильно донести свою мысль до человека? Нужно ли знать специальные слова, убедительные фразы? Специальных слов нет, важнее то, насколько правильно мы применяем слова и выражения, в каком контексте. В первую очередь следует изучить собеседника: определить его жизненные приоритеты, ценности, почувствовать его границы в общении.

Аргументы В ЗАЩИТУ слов-паразитов:

Здесь речь идет, главным образом, о многофункциональность слов-паразитов (далеко не всегда они свидетельствуют о «бескультурье»).

• Ускорение перечисления

Слова-паразиты помогают двумя-тремя словами выразить то, что можно долго и нудно перечислять, например: «Пойдем в город: погуляем в центре, по магазинам пройдемся, сходим в кино…» а потом перечисляются мелочи, которые можно успеть сделать, будучи в городе. А можно: «Пойдем в город, в кино сходим, в магазины, тыры-пыры/то-се» Ведь это удобно и быстро, не надо лихорадочно перечислять все, что хочется сказать, просто можно заменить это словечками «хоба-хоба» (есть и такое!), «трали-вали», «тыры-пыры», «то-се».

• Потянуть время

Некоторые люди намеренно употребляют паразиты в своей речи. Роль слов-паразитов в данном случае – тактическая. Если человек не хочет отвечать на «неудобный» вопрос, а отвечать все-таки надо, он старается потянуть время. Пока человек произносит нараспев свои «видите ли», «понимаете какое дело», «ну как вам сказать» и т.п., он лихорадочно думает над тем, что и как ответить.

• Игра актеров (изображение людей невежественных, с низкой культурой).

• Слова-паразиты позволяют художественно (и не очень) выразить эмоции, которые вы испытываете в момент диалога. Например, многозначительно произнесенное «жесть» передаст ваше неимоверное впечатление, а одобрительное словечко «тема» скажет собеседнику, что вы заинтересованы в чем-то.

• Повод пошутить и посмеяться

Взято из воспоминаний участников дискуссии http://www.lovehate.ru/opinions/8755:«Только подумайте, как скучно жилось бы без них! Я вот каждый раз что-то новое слышу и потихоньку угораю. Один камрад увлекся словом «типа». Смышленые товарищи его тут же стали называть: «типа Гена». А как-то раз меня попросили принести «это самое». Я принес бумажку, на которой написал: «это самое». Смеялись все».

• В языке зря ничего не появляется, и у «слов-паразитов» есть своя полезная функция. Без них разговорное общение просто невозможно, а речь будет высушенной и неживой, как мумия.

А еще даже на экзамене по английскому языку в университете одним из требований к разговорной речи было наличие так называемых discourse markers, т. е. паразитов и междометий, придающих речи естественность.

• Речь совсем без слов-паразитов, если нет никаких маркеров того, что человек задумался, что он порождает мысль, если он говорит, как машина, воспринимается порой тяжело и кажется искусственной и неискренней.Контраргументы: живость, эмоциональность, естественность речи можно обеспечить другими средствами, вовсе не прибегая к словам-паразитам. Есть интонации, есть дискурсивные слова (например: ведь, же), есть приемы диалогизации речи.

Умные слова в разговорной речи. 20 слов, которые нужно знать чтобы выглядеть умным в разговоре

1. Сентенция – нравоучение.

2. Экивоки – двусмысленные намеки, увертки.3. Девиант – человек не соответствующий норме.4. Катарсис – изменение сознания через сильные переживания.5. Атара́ксия – душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность, мудрость.6. Депривация – ощущение недостаточности удовлетворения своих потребностей.7. Амок – внезапно возникающее буйное психическое расстройство8. Фрустрация – период полного разочарования в жизни.9. Палинфразия – патологически частое повторение определенных слов или фраз в речи (например, «блин», «как бы», «на самом деле»).10. Антимония – болтовня, пустые разговоры (разводить антимонии).11. Гаптофобия – боязнь прикосновений других людей.12. Моджо — изначально африканский магический амулет (оберег) на счастье и удачу, в современных культурах слово стало обозначать позитивное состояние, что-то типа обаятельной харизмы, которую, кстати, можно и утратить.13. Фети́ш – объект слепого неосознанного поклонения.14. Дистиния – подавленное, тоскливое настроение.15. Гештальт – форма или образ, как некие целостные образования и первооснова психики.16. Фрик – человек, отличающийся ярким, необычным, экстравагантным внешним видом и вызывающим поведением, а также обладающий неординарным мировоззрением, которое является результатом отказа от социальных стереотипов.17. Цугцванг – вынужденный ход в шахматной партии, ухудшающий положение игрока, сделавшего его. В широком смысле: ситуация, при которой любые действия только ухудшают положение дел.18. Фриссон – мурашки по коже.19. Текстроверт – тот, кому легче рассказать о своих чувствах в смс-ке, чем вживую.20. Глоссофобия – боязнь выступать на публике.