Математик-анархист

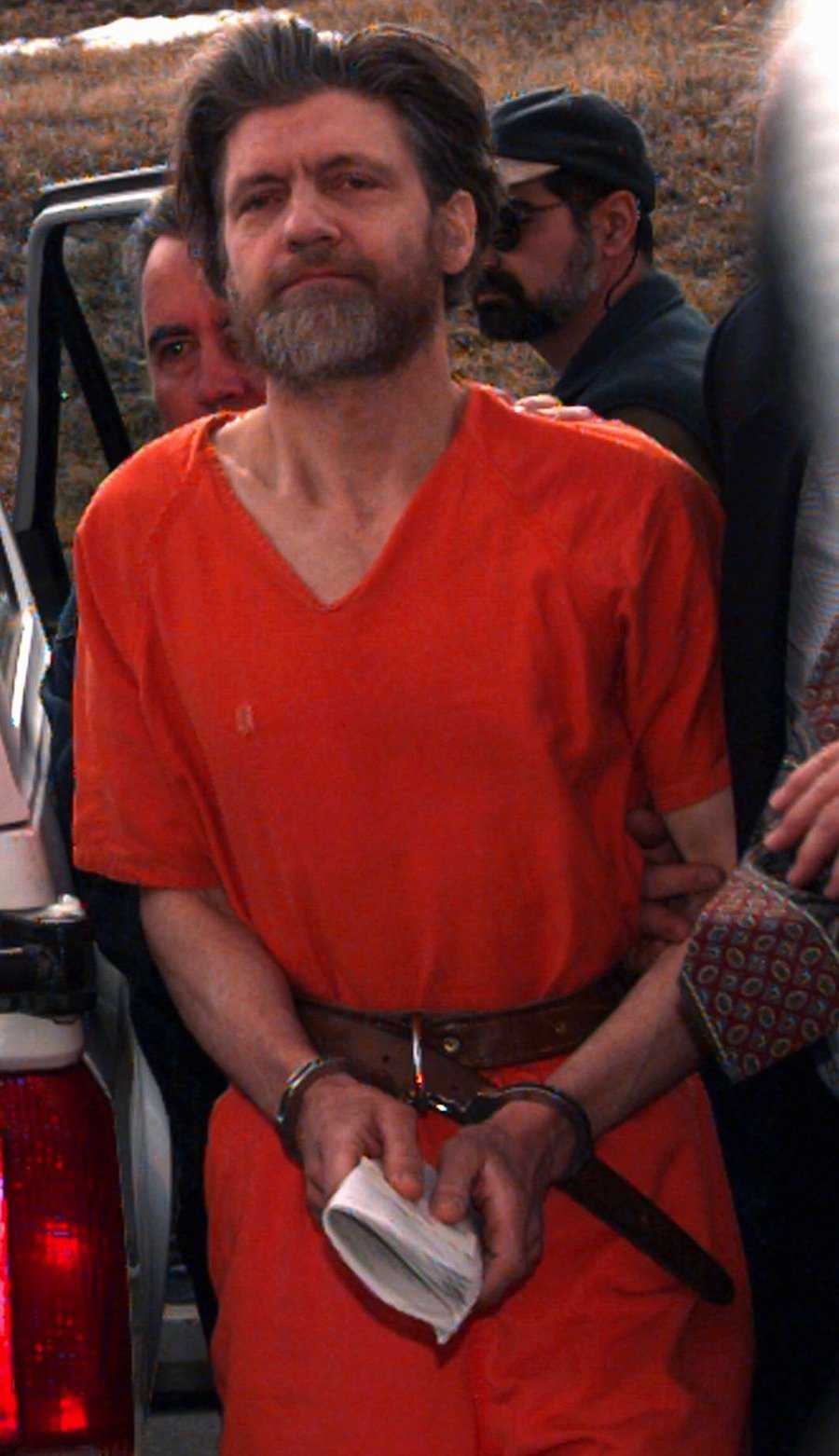

Сейчас человек, которого многие знают под прозвищем «Унабомбер» (его настоящее имя – Теодор Качинский) отбывает тюремный срок за организацию серии взрывов, в которых были ранены 23 человека и трое убиты, но не всем известно, что Теодор Качинский – признанный гений.

В возрасте 16-ти лет Качинский поступил в Гарвард, где постоянно подвергался нападкам сокурсников, так как был значительно моложе их, но в то же время многие заметили у юноши выдающиеся математические способности. Будучи студентом, Тед принял участие в экстремальном психологическом эксперименте в рамках проекта ЦРУ под названием «MKULTRA».

Руководил исследованиями Генри Мюррей, суть их заключалась в том, что добровольцы писали эссе о своих убеждениях и жизненных стремлениях, затем эти сведения анонимно передавались другим участникам, а подопытных оставляли в комнате с ярким светом и зеркалом, с обратной стороны которого велось наблюдение. В комнату входили незнакомые участникам люди, которые, используя данные, полученные из эссе, начинали систематически их унижать, в это время электродами фиксировались физиологические реакции подопытных. В довершение всего, добровольцев заставляли несколько раз посмотреть видео, где они подвергались психологической атаке.

После участия в эксперименте у Качинского начались ночные кошмары, и он был вынужден сменить обстановку, отправившись в Линкольн, штат Монтана. Там он построил себе небольшой домик без электричества и водопровода, позже объясняя, что хотел стать самодостаточным, изучая технику выживания практически в первобытных условиях.

Однако Теду не удалось уйти от цивилизации – развитие промышленности наносило дикой природе огромный вред, и Качинский принялся устраивать в окрестностях своей хижины небольшие диверсии. Когда через уединённое место, где он любил отдыхать, проложили дорогу, его терпению окончательно пришёл конец.

Теодор начал бороться с развитием технологий, считая их абсолютным злом: его методом была рассылка писем с небольшими бомбами в аэропорты и университеты. Также он требовал опубликовать в газетах его манифест, где утверждалось, что индустриализация неминуемо приведёт человечество к гибели. После нескольких громких инцидентов с взрывами, Качинского обвинили в терроризме, ФБР придумало ему прозвище «Унабомбер» (University and Airlines Bomber), а сейчас он отбывает четыре пожизненных срока.

Дельфинья любовь

Пожалуй, самый возмутительный эксперимент в недавней истории – это попытка изучения интеллекта дельфинов. Исследованиями руководил Джон С. Лилли в 1958 году. Работая в ультрасовременной лаборатории Научно-исследовательского института коммуникации на Вирджинских островах, Лилли хотел выяснить, могут ли дельфины общаться с людьми. В то время главенствующая теория развития языка у человека утверждала, что дети учатся говорить посредством близкого постоянного контакта с матерью. Так что Лилли попробовал применить ту же идею к дельфинам.

В течение десяти недель в 1965 году младшая ассистентка Лилли, Маргарет Хоув, жила с дельфином по имени Питер. Они делили частично наполненный водой двухкомнатный дом. Уровень воды был достаточно низким, чтобы Маргарет могла передвигаться по комнатам, и достаточно высоким, чтобы Питер мог плавать. Маргарет и Питер постоянно взаимодействовали друг с другом: ели, спали, работали и играли вместе. Маргарет спала на погружённой в воду кровати и работала за плавающим столом, так что её сосед-дельфин мог требовать внимания, когда пожелает. Она также часами играла с Питером в мяч, поощряя более «человеческие» звуки и пытаясь обучить его простым словам.

Со временем стало ясно, что Питеру не нужна мама. Ему нужна подружка. Дельфину стали безынтересны уроки, он начал ухаживать за Маргарет, покусывая её ноги. Когда дельфинья настойчивость не встретила взаимности, Питер отреагировал бурно. Он принялся носом и ластами толкать Маргарет, оставляя синяки. Некоторое время ей пришлось носить резиновые сапоги и даже вооружиться веником, чтобы бороться с напором Питера. Когда и это не сработало, она стала отпускать его для брачных свиданий с другими дельфинами. Но команда исследователей обеспокоилась, что если Питер будет проводить слишком много времени с представителями своего вида, он забудет то, чему успел научиться.

Через некоторое время, когда Питера вернули в дом к Маргарет, он продолжил попытки ухаживания. Но на этот раз он поменял тактику. Вместо того, чтобы кусать свою девушку, он принялся соблазнять её, поглаживая ноги «подружки» зубами вверх-вниз. Открытие факта, что у дельфина могут проснуться чувства к представителю человеческого вида, стало самым большим прорывом эксперимента.

Доктор Лилли всё ещё был уверен, что дельфины могут научиться говорить, если дать им на это больше времени, и собирался провести эксперимент продолжительностью в год с участием Маргарет и другого дельфина.

Когда выяснилось, что задуманный план слишком дорог в исполнении, Лилли попробовал заставить дельфинов говорить другим способом – давая им ЛСД.

Лилли даже утверждал, что у дельфинов были «очень хорошие трипы» (напомним, Джон Лилли был одним из столпов исследований ЛСД), но репутация учёного в академическом сообществе уже была подорвана. Вскоре он потерял федеральное финансирование своих исследований.

Изобретение кристалла времени

Eric Lucero

Eric Lucero

Учёные заявили, что смогли создать кристалл времени внутри гигантского квантового компьютера Sycamore. Разработка создана по тому же принципу, что и привычные нам кристаллы (например, бриллиант, изумруд), но повторяется во времени, а не в пространстве и является новой фазой материи.

Эти кристаллы являются первыми в мире объектами, которые нарушают «симметрию перемещения во времени». Согласно этому правилу физики, стабильный объект всегда остается неизменным во времени. Кристаллы времени избегают этого закона. Они могут оставаться стабильными и менять своё состояние. Так, например, лед, когда он стабилен, останется льдом и изменится только в том случае, если температура или другой фактор сделает его нестабильным. Кристалл времени меняется, даже находясь в основном состоянии, действуя иначе, чем все другие фазы материи.

Учёные собираются использовать кристалл, чтобы проверить границы квантовой механики.

Тюремный эксперимент в Стэнфорде

Stanford University Libraries / exhibits.stanford.edu

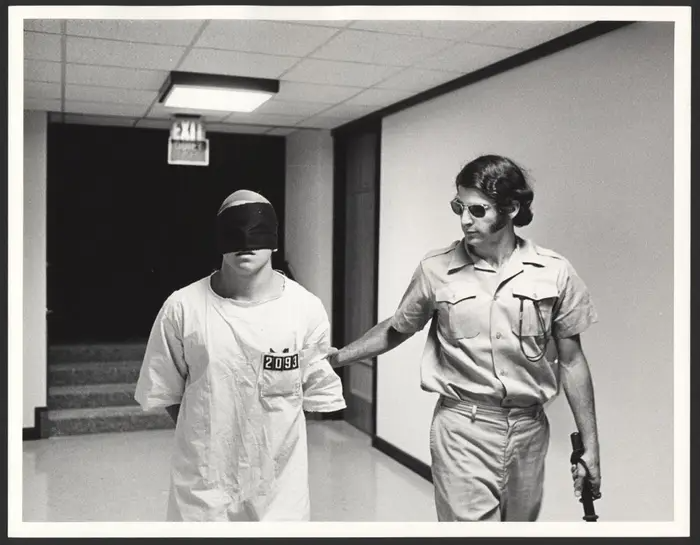

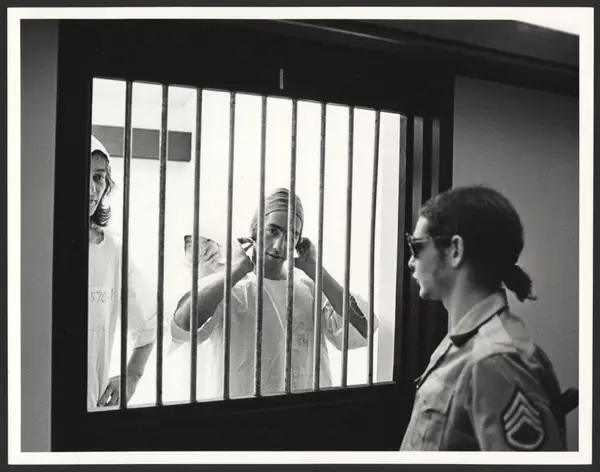

Филип Зимбардо создал макет тюрьмы в подвале факультета психологии Стэнфорда. Он набрал в качестве добровольцев опрятных молодых людей — ни у одного из них не было судимостей. По результатам психологических тестов все они были оценены как «нормальные».

Зимбардо случайным образом назначил половину молодых людей на роль заключенных, а другую — на роль охранников. Его план состоял в том, что в течение двух недель он будет наблюдать, как эти образцовые граждане взаимодействуют друг с другом в своих новых ролях. То, что произошло дальше, стало легендой.

Социальные условия в выдуманной тюрьме ухудшались с ошеломляющей быстротой. В первую ночь заключенные устроили бунт, и охранники, почувствовав угрозу из-за их неподчинения, жестоко расправились с ними. Они начали изобретать способы для укрепления дисциплины. Например, случайный обыск с раздеванием, ограничение доступа в туалет, словесные оскорбления, лишение сна и отказ в еде.

Stanford University Libraries / exhibits.stanford.edu

Под этим давлением заключенные начали раскалываться. Первый покинул эксперимент всего через тридцать шесть часов. Уходя, он кричал, что просто «сгорает изнутри». В течение шести дней его примеру последовали еще четверо заключенных. У одного из них появилась сыпь по всему телу, связанная со стрессом. Было ясно, что для всех участников новые роли быстро стали чем-то бо́льшим, чем просто игрой.

Даже сам Зимбардо почувствовал себя соблазненным разъедающей психологию ситуацией. У него появились параноидальные опасения, что его заключенные планируют побег, и он попытался обратиться за помощью в настоящую полицию. К счастью, в этот момент он понял, что все зашло слишком далеко. Прошло всего шесть дней, но счастливые студенты колледжа, которые начали эксперимент, уже превратились в угрюмых заключенных и охранников-садистов.

Зимбардо созвал собрание на следующее утро и сказал всем, что они могут идти домой. Оставшиеся «заключенные» вздохнули с облегчением, в то время как охранники были расстроены. Они наслаждались своей новообретенной властью и не имели ни малейшего желания отказываться от нее.

Вагинальная операция без анестезии

Джей Марион Симс, почитаемый многими как пионер в области американской гинекологии, в 1840-м году приступил к обширным исследованиям в области хирургии. В качестве подопытных он использовал нескольких женщин из числа негритянок-рабынь. Исследование, занявшее три года, было нацелено на хирургическое лечение пузырно-влагалищных свищей.

Симс считал, что недуг возникает при аномальном соединении мочевого пузыря с влагалищем. Но, что странно, операции он выполнял без анестезии. Один субъект, женщина по имени Анарча, пережила целых 30 таких операций, что в конечном счёте позволило Симсу доказать свою правоту.

Это было не единственным ужасающим исследованием, проведённым Симсом: он также пытался лечить детей рабов, страдающих от тризма — спазмов жевательной мускулатуры — используя сапожное шило, чтобы сломать, а потом выровнять их кости черепа.

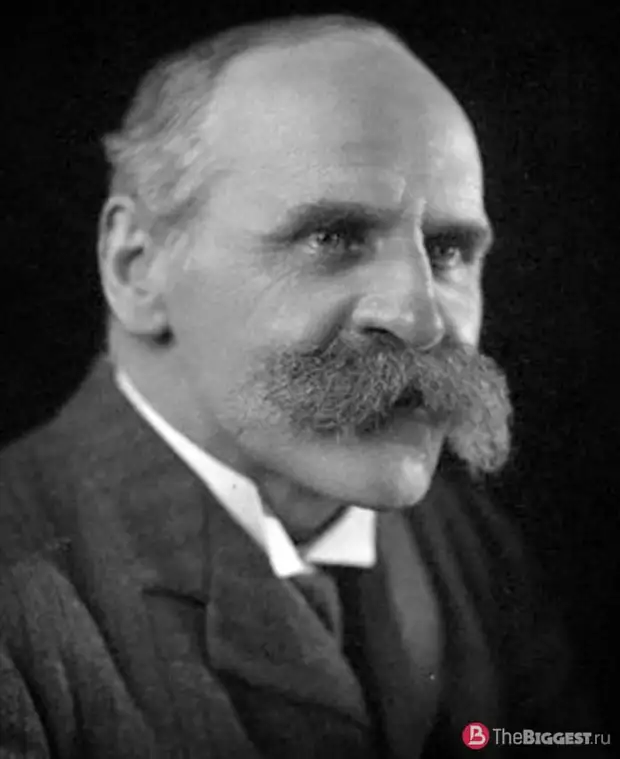

Кто открыл пульс и течение крови

О крови и о том, как она течет внутри живых организмов, говорили многие, включая Галена — греческого врача-философа, теория которого просуществовала около полутора тысяч лет. Но только в 1628 году была опубликована иная теория, которая изменила все.

Опубликовал ее Уильям Харви, который был королевским врачом при дворе Джеймса I. Такая работа давала ему время и деньги на исследования, которыми он с удовольствием занимался, иногда ставя очень странные и даже жуткие эксперименты.

Кровь — основа организма

И ее изучение очень важно

Например, Харви публично нарезал животных, чтобы показать, что внутри них очень мало крови. Также он проводил эксперименты на змеях, показывая, что если зажать сосуды, которые ведут к сердцу, то оно сжимаемся и белеет, а если те, которые из него выходят, то оно распухает. Так он доказал течение крови через сердце.

Он также ставил эксперименты на добровольцах. В частности, перекрывая ток крови к конечностям, чтобы понять, как она циркулирует по организму человека.

В результате своих исследований он сделал вывод, что кровь течет по двум кругам, формируется в печени из еды, которую люди едят, и обязательно проходит через легкие, насыщаясь ”духом”. Но в любом случае, она двигается по всему телу, заходя даже в самые удаленные его уголки.

Это сейчас мы знаем, что кровь течет через легкие. Когда-то этого не знали.

Свою теорию он опубликовал в 1628 году в книге De Motu Cordis (Движение сердца). Его подход, основанный на фактических данных, изменил медицинскую науку, и сегодня он признан отцом современной медицины и физиологии.

Что такое мини-мозг?

Говоря о головном мозге, многие представляют привычную картинку — крупный орган со множеством извилин. Иногда СМИ иллюстрируют так и статьи об органоидах, поэтому, когда речь идет об искусственных тканях, легко вообразить себе нечто вроде гигантских светящихся мозгов из «Футурамы». На деле органоиды мозга выглядят куда скромнее. Кусочки вещества в лабораторных чашках Петри обычно не превышают размеров горошины или ластика на конце карандаша, а порой для экспериментов достаточно фрагмента с булавочную головку.

Для чего же нужны миниатюрные органоиды? Прежде всего, это отличный способ исследовать человеческий мозг. Несмотря на развитие технологий, изучать его по-прежнему непросто — настолько хорошо развиты структуры, защищающие орган от внешних воздействий. Поэтому науке приходится искать обходные пути: изучать активность мозга с помощью нейровизуализации (например, магнитно-резонансной томографии) или проводить эксперименты с лабораторными животными. Но эти методы не идеальны: для некоторых исследований у томографии не хватает точности, а мозг мышей и обезьян всё же сильно отличается от нашего.

Карл Шееле (1742–1786)

Шведскому химику-фармацевту жизнь отмерила всего 43 года, но за это время он сделал много в развитии химии. Стал первооткрывателем кислорода, а также первым получил хлор и глицерин.

Учёный постоянно проводил опыты, а многие соединения он пробовал на вкус. Дело в том, что по правилам того времени химики должны были при описании элемента или соединения указывать их вкус.

Вечером 21 мая 1786 года Карл выпил синильную кислоту. Наутро учёного обнаружили мёртвым в своей лаборатории. В журнале была сделана запись, что кислота имеет горький привкус миндаля. Самое трагичное в этой ситуации, что за два дня до гибели учёный женился.

6

1. Эксперименты «Отряда 731»

Возможно, вы слышали о жутких и бесчеловечных экспериментах, проводимых нацистами во время Второй мировой войны. Но они были не одни.

Специальный отряд Императорской японской армии совершал чудовищные злодеяния во имя науки, используя военнопленных и похищенных людей в качестве подопытных кроликов.

Цель «Отряда 731», который возглавлял доктор микробиологии Сиро Исии, состояла в разработке биологического оружия и была поддержана японскими университетами и медицинскими школами, которые снабжали врачей и исследовательский персонал всем необходимым для проведения опытов.

Большая часть самых страшных научных экспериментов в истории включала заражение военнопленных холерой, сибирской язвой, чумой и другими патогенными микроорганизмами. Также члены «Отряда 731» проводили вивисекцию, удаление органов, кастрацию и аборты без анестезии, и выясняли, сколько может прожить человек под влиянием различных факторов (обморожение, лишение пищи и воды, воздействие рентгеновского излучения, нахождение в камере высокого давления и т.д.).

В экспериментах участвовали даже дети, родившиеся у попавших в плен женщин. Например, японцы изучали передачу сифилиса от матери к ребенку. Ни один ребенок, родившийся в неволе, как и другие пленники, не выжили после того, как «Отряд 731» был расформирован в 1945 году.

После окончания Второй мировой войны американская администрация обеспечила безопасный проход некоторым из тех, кто был связан с «Отрядом 731», в обмен на результаты их экспериментов.

Эксперимент Марии Кюри

Мария Кюри является одной из немногих женщин, имена которых отмечены в больших экспериментах.

Родившись в 1867 году в Варшаве, она иммигрировала в Париж в возрасте 24 лет, чтобы получить возможность продолжить изучение математики и физики. Там она познакомилась и вышла замуж за физика Пьера Кюри. При всем ее таланте и способностях, она бы, скорее всего, не закрепилась в научных кругах, если бы не он. При этом именно она выдвигала основные идеи в той области, в которой они делали открытия.

Для своей докторской диссертации в 1897 году Мари начала исследовать новомодный вид излучения, похожий на рентгеновские лучи и обнаруженный всего годом ранее. Используя прибор, называемый электрометром, созданный Пьером и его братом, Мари измерила таинственные лучи, испускаемые торием и ураном. Независимо от минералогического состава элементов (один был желтым кристаллом, а второй — черным порошком) интенсивность излучения менялась исключительно в зависимости от количества самого элемента.

Мария Кюри — одна из главных женщин в науке.

Кюри пришла к выводу, что радиоактивность — термин, который она придумала — была неотъемлемым свойством отдельных атомов, вытекающим из их внутренней структуры. До этого момента ученые считали атомы элементарными и неделимыми. Мари открыла дверь для понимания материи на более фундаментальном, субатомном уровне.

Кюри была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию в 1903 году, и одной из немногих людей вообще, получивших вторую Нобелевскую премию в 1911 году (за ее более поздние открытия элементов радия и полония).

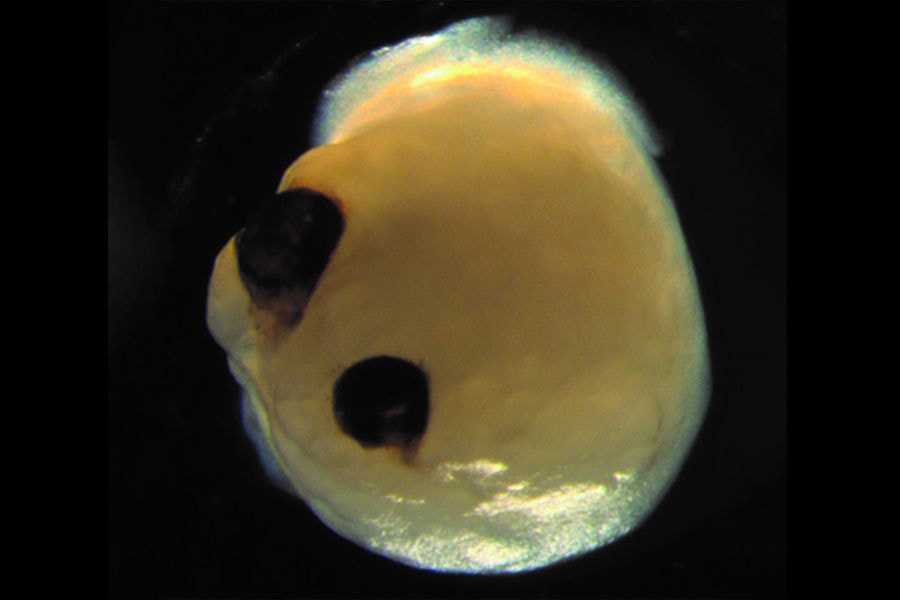

Миниатюрный человеческий мозг

Elke Gabriel

Elke Gabriel

В августе 2021 года группа учёных сделала захватывающее и шокирующее заявление. Они объявили, что смогли в условиях лаборатории успешно вырастить миниатюрный человеческий мозг с парой светочувствительных глаз. Модель органа назвали органоидом. Он был сделан путём преобразования стволовых клеток в нервную ткань. Затем клетки простимулировали при помощи химических сигналов, что позволило сформировать крошечные «глазные чашечки», которые отлично реагируют на подачу света.

Миниатюрные мозги имели размер 2-3 миллиметра и жили в лаборатории на протяжении 10 месяцев. У органа отсутствовала кровеносная система, поэтому его рост до нормальных габаритов был невозможен. Исследователи сделали вывод, что в будущем органоиды могут стать невероятно полезными конструкциями, позволяющими изучать особенности развития мозга и глаз для потенциальной разработки лекарств от заболеваний, вызывающих слепоту.

Учёные поспешили успокоить журналистов и других учёных на счёт этичности эксперимента. Органоид не имеет достаточной нейронной плотности, поэтому не способен осознавать происходящее.

Тренировка кроликов‑экстрасенсов

Домашний кролик. Фото: Wikimedia Commons

Как минимум с 1920‑х годов в СССР изучали телепатию, телекинез, экстрасенсорное восприятие и тому подобные вещи. Предполагалось, что раз живые организмы генерируют электрические импульсы, значит, они и информацию смогут через электромагнитные поля передавать — как живое радио.

В Институте исследований мозга при Ленинградском государственном университете даже развернули программу экспериментов в этой сфере — исследования особенно подстегнула холодная война.

Вопрос этот изучали как в СССР, так и в США — всё ради преимущества над противником. Ведь боевые экстрасенсы и колдуны — это так эффективно.

Практическая польза экспериментов СССР в сфере паранормальных способностей была очевидна. Экстрасенсорика, например, рассматривалась как способ предвидеть и предотвращать аварии во время запусков космических кораблей. А телепатия — как инструмент для создания альтернативы радиосвязи. Подобные сигналы было бы невозможно перехватить и запеленговать, что крайне полезно для подводных лодок.

Почти 20 лет в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения АН СССР в Академгородке под Новосибирском советские учёные изучали телепатию на кроликах, кошках и собаках. В 60‑х они провели любопытный, хотя и немного жестокий эксперимент, результаты которого были опубликованы только в 1984 году в сборнике «Электромагнитные поля в биосфере».

Одному кролику в голову вживляли электроды. Второго ушастого, с которым у первого, видимо, была особая ментальная связь, увозили подальше и били током. И первый кролик реагировал! По крайней мере, учёные уверяли всех в успехе передачи телепатической информации.

Правда, когда эксперимент попытались повторить, ничего не получилось. Видимо, кролики‑экстрасенсы — большая редкость. Деятельность лаборатории в итоге свернули.

По следам инуитов — создание эскимосского ножа из замороженных фекалий

Metin Eren

Metin Eren

Приз за самое странное исследование можно смело вручить американскому исследователю Метину Эрину. Вдохновившись этнографическим рассказом об инуите (представитель народа Северной Америки), который изготовил нож из собственных фекалий, чтобы выжить в дикой среде, он решил лично проверить теорию о том, что человеческие экскременты, будучи замороженными, могут быть превращены в острый инструмент.

В течение 8 дней учёный сидел на «арктической диете». Он употреблял преимущественно пищу с высоким содержанием белка и минимум овощей. Полученные образцы исследователь хранил при -50°C. Метин до последнего надеялся, что эксперимент будет удачным. За несколько минут до опыта ножи были извлечены из морозильника, дополнительно заточены металлическим напильником и вновь заморожены в сухом льду.

Однако результат получился колоссально грустным. Ни шкуры животных, ни мясо не удалось прорезать при помощи странных ножей. Они таяли в руках и оставляли характерный след. Исходя из полученных результатов, учёный сделал вывод, что истории про находчивого инуита, скорее всего, никогда не было.

Кинси и его команда

Альфред Кинси был первым крупным сексологом Америки. Свою карьеру он начал с изучения насекомых, но вскоре понял, что человек, особенно его интимная сфера, ему гораздо интересней. И начал читать в Индианском университете лекции, которые называл «курсом брачных отношений».

Но настоящие исследования начались в 1938 году с распространения среди студентов анкет с вопросами относительно привычек и пристрастий в их интимной жизни. Потом Кинси наскучила бумажная работа, и он стал устраивать со своими студентами интервью тет-а-тет. Так он надеялся раскрутить испытуемых на ещё бо́льшую откровенность.

Ещё Кинси был известен тем, что, будучи ещё энтомологом, соблазнял студентов старших курсов. Никто не ожидал, что он изменит своим привычкам на новом поприще. Он и не изменил.

Одного студентов звали Клайд Мартин. После интервью Кинси предложил молодому человеку работу в составе своей исследовательской группы. Мартин согласился, и они тут же прошли в спальню для «научного эксперимента».

Потом Мартин решил, что всё-таки больше интересуется женщинами, чем боссом и потребовал себе в партнёры по научной работе жену Кинси. Последний идею одобрил. Более того, после этого все сотрудники Кинси стали обмениваться партнёрами – исключительно ради науки. Потом был нанят фотограф, чтобы документировать ход исследований.

Жаль только, что цель и результаты исследований так и не прояснились.

Трансплантация яичек

У Лео Стэнли, главврача тюрьмы Сан-Квентин с 1913-го по 1951-й год, была сумасшедшая теория: он считал, что мужчины, совершавшие преступления, имели низкий уровень тестостерона. По его словам, повышение уровня тестостерона у заключённых приведёт к снижению преступного поведения.

Лео Стэнли

Чтобы проверить свою теорию, Стэнли провел серию странных операций: он хирургически пересаживал яички недавно казнённых преступников ещё живым заключённым. В связи с недостаточным количеством яичек для экспериментов (в среднем в тюрьме проводилось три смертных казни в год) Стэнли вскоре стал использовать яички разных животных, которые он обрабатывал различными жидкостями, а потом вводил под кожу заключённых.

Стэнли заявил, что к 1922-му году провёл подобные операции на 600 испытуемых. Он также утверждал, что его действия были успешными, и описал один частный случай, как престарелый заключённый кавказского происхождения стал бодрым и энергичным после того как ему пересадили яички молодого негра.

Почему у мышей рай не состоялся?

Появление деструктивного поведения в условиях перенаселенности Кэлхун назвал «поведенческой воронкой». Впервые термин прозвучал 1 февраля 1962 в его статье «Плотность населения и социальная патология», опубликованной в еженедельном журнале Scientific American. Поведенческие паттерны мышей можно трактовать ровно так же, как и человеческие, а значит, людской рай невозможен, как и мышиный, говорилось в статье. В условиях чрезмерной перенаселенности привычные модели поведения живых существ неизбежно дают сбой и ведут к двум смертям – духа и плоти. Согласно теории Кэлхуна, первой смертью считается отказ от сложных поведенческих паттернов.

Человек, обладающий разумом, устроен гораздо сложнее мышей. Наш «дух», объясняет Кэлхун, привык подталкивать нас к соревнованию с другими членами популяции, чтобы отстаивать свое право играть определенные роли и занимать определенные социальные ниши. Если человек не преуспевает в этом, его дух умирает. Для мышей из «Вселенной-25» это стало причиной быстрой телесной смерти. Но разум человека делает эту причинно-следственную связь гораздо более опосредованной.

Это значит, что, умерев духовно, мы можем продолжать жить, есть и вполне успешно размножаться, оставаясь при этом чем-то вроде биологических роботов.

Джон Холдейн (1892–1964)

Английский биолог и выдающийся генетик в 1920-е выпустил труды по генетике, которые значительно обогатили знания людей в этой области.

Талантливый учёный и самоотверженный человек не раз удивлял коллег смелыми экспериментами, а в 1939 году начал изучать воздействие глубоководных погружений на организм моряков. Дело в том, что в том году трагически погиб экипаж лодки «Тэтис».

Он запер себя в стальной барокамере, чтобы испытать все перегрузки. В результате эксперимента серьёзно повредил позвоночник, но сделал полезные выводы. На основе его выводов были разработаны методы спасения подводников, а сам учёный стал национальным героем.

12

Жертвы во имя науки

До изобретения датчиков и компьютеров исследователи рисковали жизнью и проверяли гипотезы на себе. В 60-х годах прошлого века американский ученый и военный медик Джон Пол Стэпп участвовал в эксперименте — испытывал уровень максимальных перегрузок, которые может выдержать человек. Сегодня такие опыты ставят на манекенах.

Стэпп преодолел сверхзвуковой барьер на реактивных санях и испытал перегрузки в 8 раз выше допустимого значения. Во время эксперимента у исследователя вылетели пломбы из зубов, он сломал ребра, запястье и временно потерял зрение. Но выжил и установил мировой рекорд.

Благодаря экспериментам Стэппа ученые разработали правила техники безопасности для военных летчиков и космонавтов. Это спасло жизни сотням тысяч пилотов.

Генри Хэд (1861–1940)

Англичанин, известный нейропсихолог Генри Хэд прославился открытиями в области неврологии. За свою деятельность был удостоен Королевской медалью Лондонского королевского общества.

В 1903 году Генри с помощью своего ассистента перерезал на своей руке лучевой и наружный нерв. Вместе с коллегой в течении 4 лет он проводил опыты с повреждённой рукой. Всего в журнале было описано 167 экспериментов.

В результате этого были открыты и описаны два вида чувствительности — протопатическую и эпикритическую. Это позволило значительно продвинуться в диагностике и лечении нервной системы человека.

10

Стэнфордский эксперимент

В 1971 году психолог Филипп Зимбардо поставил эксперимент по заказу Военно-морского флота США, целью которого было изучение реакции человека на ограничение свободы. Исследователи набрали группу мужчин и поделили её на охранников и заключённых. Охранники должны были следить за заключёнными, всячески подавляя их волю и вызывая чувство страха. Единственным условием было неприменение насилия.

Довольно быстро охранники стали превышать свои полномочия, проявлять жестокость и садистские наклонности. Они всячески издевались над заключёнными, заставляли тех голыми руками мыть туалеты, спать на голом полу, выполнять физические упражнения. Подобное посягательство на свободу на второй день спровоцировало бунт, однако он был жестоко подавлен. Один из заключённых даже объявил голодовку, и тогда его перевели в грязный чулан, где заставляли держать в руках сосиски, которые тот отказывался есть. Сторожа даже пытались стравливать заключённых между собой, шантажируя остальных заключённых тем, что либо голодающий проведёт ночь в одиночной камере, либо все остальные заключённые проведут ночь без одеял. Все отказались от такой жертвы. Эксперимент был остановлен на шестой день, вскрыв самые нелицеприятные свойства человеческой природы.

Болезни, космос, неандертальцы: как проводят эксперименты с органоидами

Где применяются мини-мозги? В первую очередь, они отлично подходят для моделирования различных заболеваний. Для этого они и создавались: группа Мэдлин Ланкастер искала новый способ изучения микроцефалии. Эта редкая болезнь проявляется на ранней стадии развития организма и ведет к значительному уменьшению размеров мозга.

Одна из перспективных сфер применения новой технологии — исследования нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера. Неоднократно случалось, что новые методики, отлично работающие на лабораторных мышах со схожими нарушениями работы мозга, оказывались бесполезны для людей. Мини-мозги здесь незаменимы — особенно если учесть, что они помогают моделировать ранние стадии болезни. Изучая органоиды, ученые могут наблюдать, как в тканях накапливаются бета-амилоиды и формируются характерные скопления этих веществ.

Кроме того, на мини-моделях можно тестировать лекарства. Речь не только о проверке новых препаратов — в перспективе таким образом можно будет выяснить, как определенное средство подействует на конкретного человека, вырастив органоид из его клеток. Недавно с помощью такой технологии предложили тестировать препараты для химиотерапии.

Что еще можно сделать с мини-мозгами? Например, отправить их в космос. Такой эксперимент впервые провели в NASA летом 2019 года, тогда на МКС разместили около тысячи органоидов. Работники станции следили за тем, что происходит с образцами под воздействием минимальной гравитации.

Это исследование важно не только для тех, кто мечтает когда-нибудь стать космонавтом

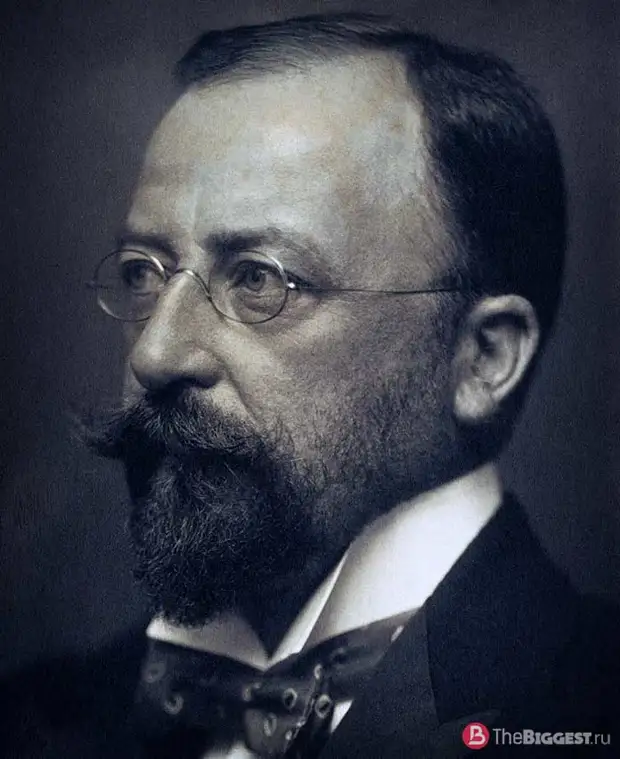

Эксперименты по люмбальной пункции на детях

Люмбальная пункция, иногда называемая также поясничным проколом, — часто необходимая процедура, особенно при неврологических заболеваниях и заболеваниях позвоночника. Но гигантская игла, втыкаемая прямо в позвоночный столб, обязательно принесёт пациенту мучительную боль.

Артур Вентворт

Тем не менее, в 1896-м году врач-педиатр Артур Вентворт решил проверить очевидное: во время экспериментальной спинномозговой пункции, которую делали молодой девушке, Вентворт заметил, как пациентка сжалась от боли во время процедуры. Он заподозрил, что операция оказалась болезненной (в то время почему-то считалось, что это не больно), но полностью уверен не был. Так что он сделал ещё несколько процедур — на 29-ти младенцах и детях ясельного возраста.

В конце концов, он пришел к выводу, что процедура является хоть и болезненной, но, тем не менее, очень полезной, так как помогает диагностировать болезнь. Выводы Вентворта получили смешанные отзывы коллег: некоторые хвалили его, но один из критиков заявил, что это не более чем «вивисекция». Растущее общественное негодование по поводу экспериментов позже вынудило Вентворта оставить преподавательскую работу в Гарвардской медицинской школе.

Как выращивают искусственные органы?

Если говорить очень кратко и без сложных терминов, основой всех органоидов являются стволовые клетки. Они обладают удивительным свойством превращаться в клетки тканей самых разных органов — главное, чтобы они были помещены в соответствующую среду. Например, в случае с головным мозгом, ученым было необходимо взять несколько стволовых клеток у добровольцев и поместить их в условия, в которых обычно развивается человеческий мозг. Речь идет об окружении, богатой определенными питательными веществами и комфортных для размножения клеток температуры, влажности и других свойств.

Само собой разумеется, выращивание органов происходит в стерильных помещениях