Нормативный и реальный показатель

Чтобы правильно определить уровень промерзания грунта на своем участке, надо научиться различать нормативный и реальный показатель. Средняя глубина ежегодных промерзаний открытого и заснеженного грунта при минимальных температурах определяет нормативный показатель.

Нормативная глубина промерзания для каждого региона отображена в СНиП, но она часто не совпадает с фактическим показателем, это породило другое определение – реальная глубина промерзания. Все дело в том, что расчет нормативных данных делается без снежного покрова.

Из других факторов, уменьшающих уровень промерзания, можно взять, к примеру, строительство здания. Возле фундамента жилого постоянно отапливаемого дома реальная глубина промерзания будет на 20–40% меньше нормативной. Если это неотапливаемая дача – показатель уровня увеличится.

Современные теплоизолирующие материалы помогают строителям справляться с проблемой обустройства фундаментов. Уложив утеплитель внутрь отмостки вокруг дома, добиваются минимального показателя промерзания почвы, следствием которого становится деформация основания постройки.

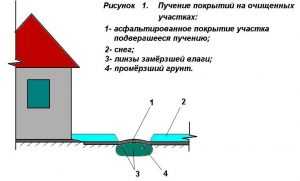

Из этих примеров можно сделать выводы, что зимой не следует удалять снежный покров вокруг здания, если, конечно, там нет пешеходной дорожки. Расчищая почву, хозяин собственноручно увеличивает ее глубину промерзания.

Оптимальный вариант утеплить землю возле фундамента – это высадить за домом кустарники. Они отлично зимой задерживают снег. Чтобы во время весеннего таяния избежать подтопления основания дома, необходимо позаботиться о гидроизоляции и отводе талых вод.

Географическое расположение земельного участка тоже влияет на уровень промерзания. Например, показатель для Москвы составляет 1,2 м, а в Санкт-Петербурге – 1,3 м.

В регионах с минусовыми сезонными температурами почва замерзает каждый год. Это надо учитывать при строительстве зданий во избежание их разрушения.

Определение глубины сезонного промерзания

В разных регионах показатель сезонной глубины промерзания отличается. Многолетние исследования позволили вывести среднее значение. Согласно документу СНиП 2.02.01-83 существует формула, позволяющая определить данный показатель: dfn=d0*mt.

Значение do зависит от типа почвы:

- глинистый грунт – 0,23

- пески мелких фракций – 0,28

- крупнозернистые пески – 0,30

- крупнообломочные почвы – 0,34

Коэффициент mt определяется по таблице, отображенной в СНиП 23-01-99. Он указывает среднемесячную сумму отрицательных температур для конкретного региона.

Грунтовые воды

Близкое залегание грунтовых вод

Этот источник влияет на нормативный показатель.

Грунтовые воды находятся над водоупорным слоем, не дающим им просачиваться вглубь земли.

Объем жидкости постоянно пополняется дождевыми и талыми водами.

Они замерзают при отрицательных температурах, если находятся выше глубины промерзания почвы.

Присутствие грунтовых вод увеличивает глубину промерзания. Нормативные показатели для такого земельного участка будут отличаться от реальных, так как расчет коэффициента проводится для сухой почвы.

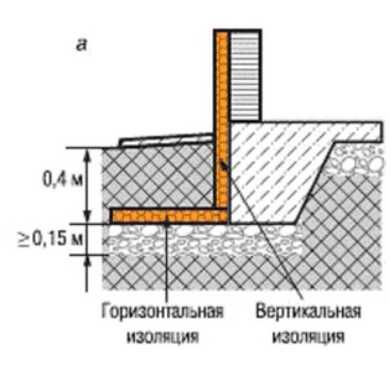

Теперь можно сделать следующий вывод, если грунтовые воды находятся выше уровня сезонного промерзания, фундамент здания потребуется заглублять ниже их слоев. Естественно, придется позаботиться о надежной гидроизоляции основания дома и обустроить дренаж.

Морозное пучение

Еще один фактор, определяющий разницу между нормативным и реальным показателем – это морозное пучение, в процессе которого почва способна изменять свой объем. Сила пучения зависит от глубины залегания грунтовых вод и от степени впитывания влаги грунтом.

Этот фактор учитывают в начальной стадии проектирования строительства дома. Под каждую породу для фундамента индивидуально подбирают гидроизоляцию, состав бетона и если надо оборудуют дренаж. Само основание дома закладывают ниже уровня морозного пучения.

Что может влиять на глубину замерзания почвы?

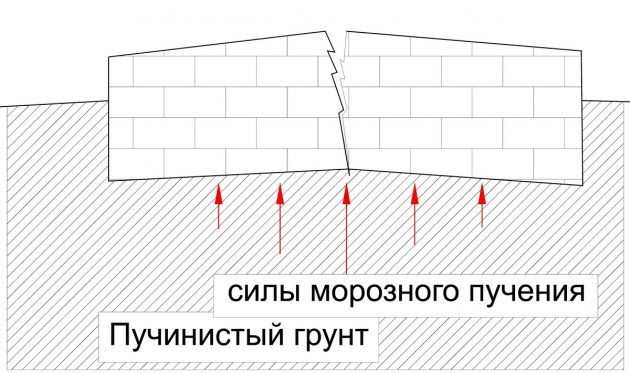

Вода в почве обязательно кристаллизуется в лед, с наступлением морозов. Объем грунта увеличивается , а когда это происходит, то грунт начинает сдавливать заложенный фундамент с очень большой силой. Он давит на него с силой, равной нескольким десяткам тонн. Если строить с нарушениями, не учитывать глубину промерзания, то в скором времени основание здания начнет подвергаться деформации, затем оно даст трещины и в скором времени может разрушиться. На такой важный показатель всегда влияют следующие факторы:

- Тип грунта – у глинистой почвы пористость выше, чем у песчаного, отчего он промерзает сильней.

- Климатические условия – на уровень промерзания будет влиять среднегодовая температура, чем она ниже, тем больше промерзает почва.

- Уровень грунтовых вод – высокий показатель грунтовых вод будет сильней влиять при замерзании на основание строения.

Как рассчитать глубину?

Формулы для вычисления глубины промерзания можно найти в пункте 2.27 СНиП 2.02.01−83 «Основные здания и сооружения».

Формулы для вычисления глубины промерзания можно найти в пункте 2.27 СНиП 2.02.01−83 «Основные здания и сооружения».

Согласно этому документу, для ее вычисления необходимо:

- Во время холодных месяцев для каждого отдельного города/района вычислить среднемесячную отрицательную температуру (M).

- Полученную величину взять по модулю, вычислить из нее корень квадратный (√|М|)

- Умножить на коэффициент, который зависит от типа почвы (h=√|М|*k). Для крупных, средних и гравелистых песков коэффициент принимают равным 0,3, для мелких песков и супесей — 0,28, для глинистой и суглинистой почвы — 0,23, для крупнообломочной — 0,34.

Можно воспользоваться старой версией СНиП 2.01.01−82, в приложении которого есть специальная карта, на которой указаны глубины промерзания почв.

Обратите внимание, что земля под теми зданиями, которые зимой постоянно отапливаются, промерзает несколько меньше, поэтому значение глубины промерзания можно уменьшить в среднем на 20%. Например, в Новосибирске глубина промерзания почвы составляет 220 см

Если вы планируете строить жилой дом, который будет постоянно отапливаться, то фундамент можно установить на глубину около 176 см.

Если вы не нашли на карте своего региона, то можно воспользоваться данными местной или ближайшей метеостанции. Там вам расскажут, какая почва и на какую глубину промерзает в вашем регионе. Именно метеостанции осуществляют сбор и последующую обработку данных промерзания почв.

Коэффициент глубины промерзания зависит от пучинистости грунта (особенно это актуально для глинистых почв).

Морозная пучинистость — это свойство, которое определяет, насколько деформируется грунт при замерзании и последующем оттаивании. Чем больше этот показатель, тем больше воды накапливается в почве.

Морозная пучинистость — это свойство, которое определяет, насколько деформируется грунт при замерзании и последующем оттаивании. Чем больше этот показатель, тем больше воды накапливается в почве.

Наиболее пучинистыми является глинистый и пылеватый грунт, который прекрасно проводит и удерживает воду. Объем таких почв может увеличиваться на 10%, а, соответственно, и глубина промерзания также возрастет на 10%. Песчаный грунт практически не подвержен пучению, а для скальных почв такое явление вообще не характерно.

Как утеплять грунт и предотвратить морозное пучение почвы возле дома

Морозное пучение грунтов представляет серьезную опасность всем строениям, опирающимся на грунт. Особенно страдают от вспучиваниия малоэтажные дома, легкие конструкции, дороги. Пучение возникает вследствие замерзания воды. Расширяясь, грунт выдавливает из себя конструкции, деформирует их, уровень почвы при этом поднимается.

Какие силы действуют на строения

На строения заглубленные в почву воздействуют несколько разнонаправленных усилий:

- нормальные — направленые снизу вверх на подошву конструкции,

- перпендикулярные – действуют в горизонтальной плоскости,

- касательные – силы трения при поднятии или опускании грунтов.

Величина усилий воздействия зависит от степени увлажненности грунтов, их состава, может весьма различаться, по длине даже одного фундамента. Это только увеличивает опасность, так как происходит неравномерное выдавливание или изгибание конструкции, что приводит к ее разлому.

Какие грунты пучат

К пучению склонны все грунты содержащие в себе глину – глины, сугленки, супеси, пески с пылевато-глинистыми частицами. Именно глина содержит в себе связную воду. К непучащим относятся только крупные и средние пески.

Характерные повреждения – трещины в фундаментах и стенах, перекос дверных и оконных проемов, вспучивание дорожек с невозможностью открыть дверь, перекос легких конструкций возле дома. В худшем случае – разрушение стен.

Утепление грунта – основной метод борьбы с пучением

Ранее применяемые мероприятия по засыпке конструкций песчаной подушкой толщиной до 0,5 метра, с ограждением ее холстом против заиливания, с отводом воды дренажами, можно считать полезными и в дополнение к современному утеплению грунта.

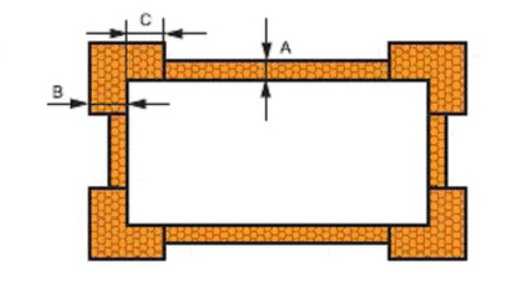

Размеры утеплителя

Какая толщина утеплителя необходима для эффективного утепления грунта? Согласно рекомендациям специалистов, проводивших тепловые расчеты и основываясь на опыте эксплуатации утепленных отмосток возле домов, минимальная толщина утеплителя экструдированный пенополистирол равна 50 мм. Но вокруг углов здания (на протяжении 2 м от угла), где суммируется холод, нужно двойная толщина.

Рекомендуется, чтобы ширина утепления положенному по уровню поверхности почвы была не меньше чем глубина промерзания . Это обеспечит достаточную ширину полосы с положительной температурой. Но типовыми конструкциями мелкозаглубленных утепленных фундаментов предусматривается закладка горизонтальной теплоизоляции на уровне подошвы фундамента — 0,4 — 0,5 метра заглубления, при этом ширина полосы утепления значительно уже и определяется расчетом. Широкий же котлован поверху засыпается обратно не пучащим мелким материалом.

Конструкция теплоизоляции

Листы утеплителя экструдированый пенополистирол должны соединяться между собой в паз, их необходимо укладывать вплотную к утеплению фундамента.

Полоса укладывается с наклоном в 2 – 3% от фундамента, что бы обеспечивался сток воды от дома. Часто по краю утепления в грунте укладывается и дренаж, который отводит воду от фундамента.

Делается траншея глубиной 0,5 – 0,6 метра. Дно траншеи засыпается песком 10 – 20 см толщиной, которым формируется и уклон в сторону от дома.

Утепление грунта под легкими пристройками и дорогами

Очень часто необходимо утеплять грунт под всякого рода пристройками к дому – верандой, террасой, лестницей с крыльцом, подъездной дорожкой к гаражу и т.п. Эти все строения нуждаются в защите от морозного пучения. Утепление грунта производится по аналогии, как и возле фундамента. Но в данном случае строения не отапливаются, замораживаются зимой, поэтому грунт нужно утеплять под всей их площадью.

Делается котлован на глубину до 0,6 метров от подошвы конструкции и шириной большей на глубину промерзания в каждую сторону (расчетное уширение).

На дно котлована укладывается песчаная подсыпка, которой и формируется сток воды в нужную сторону (обычно от центра конструкции). Листы утеплителя укладываются на подсыпку, накрываются гидроизоляционным материалом, сверху делается песчано-гравийная подсыпка толщиной от 300 мм, которой формируется подушка для перераспределения точечных давлений. Иногда с этой целью закладываются готовые ж/б блоки, или делается заливка легкого фундамента.

Термоизоляция трубопроводов

Трубопровод заложенный не глубоко (ниже половины глубины промерзания) можно обогреть энергией земли, если утеплить целый участок грунта по аналогии с приведенными выше примерами.

Утепление грунтов в последнее время получило самое широкое распространение, и являются основным способом предотвращения воздействия морозного пучения на строения.

Источник

Влияние глубины промерзания на основание здания

Итак, мы выяснили, чем больше порода впитывает влагу, тем она сильнее пучится. Этот фактор негативно сказывается на фундаменте, что приводит к вертикальным и горизонтальным разрывам.

Перед его покупкой надо поинтересоваться, какой уровень промерзания грунта, чтобы решить, стоит ли здесь начинать строительство. Ведь неразумно возводить дом на глинистых или торфяных отложениях.

У некоторых строителей существует мнение, чем глубже зарыть фундамент, тем устойчивее будет здание. Это крайне неверно, так как расположенная выше цоколя предельная глубина промерзания пород создаст перенапряжение, что послужит при сильных морозах разрушительной силой всего здания.

Земельный участок необходимо подбирать под тип здания. Нагрузка на бетонное основание тяжелого кирпичного дома с ж/б плитами перекрытия и легкой каркасной постройки будет разной.

При выборе участка и типа фундамента необходимо учитывать желание хозяина иметь погреб или цокольный этаж. Само основание необязательно должно быть ленточным или свайным.

Фундамент под цокольный этаж

Подземное помещение можно обустроить с любым фундаментом, а вот грунтовые воды могут стать препятствием.

Потребуются дополнительные затраты на гидроизоляцию и строительство дренажа.

Если на участке есть жилые постройки, перед строительством дома надо поинтересоваться у соседей о конструкции их фундамента и возникающих проблемах во время сезонной перемены температур.

Это сыграет важную роль в определении глубины стабильного слоя под основание дома.

Существуют исключения, при которых закладывают фундамент независимо от глубины промерзания:

- Скальные породы устойчивы к промерзанию и размыванию водой. Основание дома можно закладывать на поверхности.

- Хрящеватые слои устойчивы к размыванию и сжатию. Глубина закладки фундамента не меньше 500 мм.

- Пески хорошо пропускают влагу и уплотняются от нагрузки. Оптимальная глубина закладки основания от 600 до 700 мм.

Во всех остальных случаях фундамент надо заглубить ниже уровня промерзания почвы.

Самостоятельное исследование однородности пород

Имея свой земельный участок можно самостоятельно исследовать его на однородность пород. Для этого бурят в нескольких местах двух или трехметровые скважины.

Но если результат исследований показал неоднородность пород, основание надо закладывать свайным. Таким образом, нагрузка от всего здания через сваи ляжет на плотные слои пород.

Определение глубины залегания подземных вод

Грунтовые воды влияют не только на глубину промерзания грунта. Их неравномерные залежи приводят к такой же, неравномерной просадке постройки.

Определяя самостоятельно глубину залегания подземных вод, надо не перепутать их с поверхностными. На участке в нескольких местах бурят скважины глубиной 2,5 м.

При появлении воды ее желательно сдать на анализ для определения вредных примесей. Хотя, такие исследования лучше доверить специалистам. Ведь дом строится не на один год и риск здесь неуместен.

Самостоятельное определение глубины промерзания

Промерзание пород может быть неравномерным. Это приведет к поднятию одних частей здания выше других, что сопровождается расколом стен и фундамента.

Самостоятельно определить глубину промерзания пород легко простыми исследованиями:

- Показатель влажности зависит от грунтовых вод и близкого расположения водоемов. Чем выше это значение, тем глубже зимой промерзнет земельный участок.

- Существует мнение, что плотный грунт лучше для фундамента. Но надо учесть, что он сильнее промерзает.

- Наблюдение за толщиной снежного покрова зимой прояснит ситуацию с промерзанием. Чем больше снега, тем меньше промерзнут породы.

Наблюдая за соседними домами, глубину промерзания помогут определить растрескавшиеся фундаменты. Если наблюдается такая картина, надо поинтересоваться у соседей, насколько заглублено основание их дома.

Определение силы вспучивания

Процесс вспучивания неизбежен для любых пород

Здесь важно определить саму силу. Замерзая, почва поднимается, а при оттаивании оседает

Лучшими по составу считаются однородные породы. Их равномерное вспучивание менее опасно для здания.

Определить силу вспучивания можно по составу и влажности пород. Важным фактором является близкое расположение водоемов и грунтовых вод. На сильно пучинистых и подвижных грунтах фундамент рекомендуется выстраивать на подушке из ж/б плиты.

Определить глубину промерзания конкретного земельного участка с точностью смогут только специалисты, но поверхностные знания данного вопроса не помешают частному застройщику.

Как определить глубину заложения фундамента — представлено на видео:

Фундамент

Из чего состоит грунт

Состав грунта

В состав грунта входят различные горные породы, плодородные и неплодородные почвы, для изучения свойств которых постоянно проводятся исследования.

Переход пород из талого состояния в замерзшее называется промерзанием.

А такой показатель, как уровень промерзания грунта и есть определение глубины происходящего процесса в земле.

При достижении нулевой температуры почва становится мерзлой.

На некоторых участках земли оттаивание не происходит никогда. Эти места именуют вечной мерзлотой.

Отчего происходит промерзание почвы

Основные факторы, образующие промерзание – это отрицательная температура воздуха и повышенная влага. Как известно, вода при достижении нулевой отметки начинает замерзать.

Объем льда и уровень поднятия грунта зависят от глубины промерзания и климатических условий, определяющих сезонную температуру воздуха.

Простой пример можно рассмотреть на фундаменте здания. Замерзший зимой мокрый грунт увеличивается в объемах, что приводит к выталкиванию бетонного основания из земли.

Летом лед начинает таять, тем самым уменьшая объем почвы, что приводит к втягиванию фундамента вглубь земли. Рассмотренный на примере процесс носит название сезонного промерзания почвы.

Влияние характеристик грунта на уровень промерзания

Каждая порода обладает своими свойствами, определяющими степень взаимодействия с водой. Этот показатель влияет на глубину промерзания.

Существуют следующие разновидности грунта:

- Каменистые отложения почвой назвать сложно, так как это обычный камень. Он не впитывает воду, следовательно, и не промерзает. Неизменность свойств при любых погодных условиях определяет скалистый грунт, как отличный фундамент.

- Хрящеватой называется почва, состоящая из смеси песка, земли и глины. Часто попадаются примеси щебня и разнородных мелких камней. Такая структура устойчива к размытию водой, что позволяет возводить малозаглубленные ленточные основания массивных зданий.

- Песчаники отлично пропускают сквозь себя воду, что определяет малую глубину промерзания до 500 мм, иногда – не более 1 м. Обладая показателем хорошего уплотнения, песок послужит устойчивой опорой фундаменту и не даст ему замокнуть.

- Глинистые образования от воздействия воды мгновенно разжижаются, что сопровождается вымыванием. Уровень промерзания достигает 1,5 м, результатом чего становится вспучивание.

- Супеси и суглинки состоят из песка и глины в определенных пропорциях. По преобладанию одного из компонентов определяется название почвы, естественно, это говорит и об их свойствах.

- Торфяники находятся в местах полностью или частично осушенных болот. Рыхлая структура по принципу поролоновой губки впитывает огромное количество воды, которая зимой замерзает.

Исходя из этих характеристик почвы, определяют нормы глубины промерзания в определенных регионах.

Глубина промерзания грунта (на 2018г.)

Поэтому даже при низких температурах не вся влага находящаяся в почве, замерзает. Прочносвязанная влага и некоторая часть рыхлосвязанной влаги замерзнуть не могут вследствие влияния на них сорбционных сил. Остальная часть влаги вплоть до влаги соответствующей максимальной гигроскопичности замерзает в пределах до —10° С.

Глубина промерзания почвы зависит от многих причин. Наиболее важная из них — толщина снегового покрова. Чем она больше, тем меньше глубина промерзания почвы. Все, что влияет на толщину снегового покрова (мощность растительного покрова, микрорельеф и т. п.), влияет на глубину промерзания почвы. Она зависит от наличия торфа и его мощности, от влажности почвы. Чем больше мощность торфа и чем выше влажность почвы, тем меньше глубина промерзания.

Замерзание почвы начинается обычно с наступлением устойчивых отрицательных температур до образования снежного покрова. Иногда снежный покров устанавливается до наступления температур ниже 0оС и промерзание почвы начинается уже под тонким снеговым покровом. В дальнейшем мощность промерзшего слоя постепенно нарастает, достигая наибольшей величины в конце января — в феврале.

В феврале или с начала марта, когда снеговой покров еще продолжает оставаться очень мощным или даже нарастает, глубина промерзания начинает уменьшаться вследствие оттаивания почвы снизу. Оттаивание почвы под снегом происходит за счет тепла, находящегося в нижних горизонтах почвы и передаваемого вследствие теплопроводности в верхние ее слои. Такая передача идет непрерывно, но в начале и середине зимы она не может компенсировать потерю тепла, излучаемого из-под тонкого снегового покрова и отдаваемого в сильно охлажденную атмосферу. В конце зимы, когда температуры воздуха становятся выше, а снеговой покров толще и, следовательно, потеря тепла уменьшается, тепло, идущее из нижних слоев почвы, с избытком компенсируя потерю его из верхних слоев, вызывает оттаивание почвы снизу.

По Н. А. Качинскому оттаивание может идти двумя путями.

1. Оттаивание, идущее снизу, заканчивается до того, как сойдет снег. Мерзлая прослойка исчезнет у самой поверхности почвы. Этот случай имеет место при мощном снеговом покрове и неглубоком промерзании почвы.

2. Снеговой покров сходит до того, как полностью оттает почва. Оттаивание почвы начинается также снизу, а затем идет одновременно сверху и снизу, и мерзлая прослойка в конце исчезает на той или иной глубине.

Для районов, где среднегодовая температура почвы близка к 0оС и ниже, характерен третий вариант оттаивания почвы – только сверху, поскольку здесь в глубоких слоях почвы отсутствует запас тепла, который мог бы вызвать оттаивание почвы снизу.

Особое влияние на глубину снежного покрова оказывает лес. В лесу снежный покров всегда более мощный, чем на безлесных пространствах. Поэтому замерзание почвы под лесом либо не наблюдается совсем, либо бывает менее длительным и менее глубоким, причем почва успевает оттаять еще до начала таяния снега. Благодаря этому, а также более медленному таянию снега поглощение почвой талых вод в лесу идет значительно полнее, чем вне его.

Большое влияние а глубину промерзания почвы оказывает лесная подстилка. В опытах с удалением лесной подстилки, глубина промерзания почвы резко возрастала. Существенно влияет на глубину промерзания и состав древостоя. В густых еловых древостоях, где значительное количество снега задерживается на кронах деревьев, вследствие меньшей мощности снегового покрова и большей его плотности глубина промерзания бывает всегда больше.

Промерзание почвы имеет целый ряд неблагоприятных последствий, в частности: понижение водопроницаемости почв, а следовательно усиление поверхностного стока, снижение теплообеспеченности, вымерзание растений, задержка микробиологических и химических процессов, идущих в почве. В то же время можно отметить и положительные следствия этого процесса, в частности, благоприятное влияние на образование структуры в почве, миграция почвенных животных в нижние слои почвы под влиянием замерзания, способствующая разрыхлению почвы и улучшению ее водопроницаемости.

Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 7470; Нарушение авторских прав?;

Большой интерес вызывают показатели замерзания земли в Московской области, где строительные работы ведутся наиболее активно за последние годы

Величина глубины всегда связана с фундаментной конструкцией, поэтому ее важно знать точно, прежде чем начинать строительные работы

Влияние морозного пучения грунта

Под термином «морозное пучение» понимается уровень деформации грунта во время оттаивания или замерзания. Он зависит от того, какое количество жидкости содержится в слоях почвы. Чем больше этот показатель, тем сильнее промерзнет почва, поскольку по физическим законам при замерзании молекулы воды увеличиваются в объеме.

Сила морозного пучения

Сила морозного пучения

Еще одним фактором, влияющим на пучение при морозах, являются климатические условия региона. Чем больше месяцев с минусовой температурой, тем значительнее промерзает земля.

Больше всего подвержены морозному пучению пылеватые и глинистые грунты, они могут увеличиться в размере на 10% от своего изначального объема. Меньше подвержены пучению пески, совсем отсутствует это свойство у каменистых и скалистых.

Глубина грунтового промерзания, указанная в СНиП, рассчитывалась с учетом наихудших климатических условий, при которых снег не выпадает. Фактический уровень, на который промерзает земля, меньше, так как сугробы и лед играют роль теплоизоляторов.

Земля под фундаментом зданий промерзает меньше, так как в зимний период ее дополнительно согревает отопление.

Воздействие пучения грунта на плитный фундамент

Воздействие пучения грунта на плитный фундамент

Чтобы сберечь почву от замерзания, можно дополнительно утеплить территорию на расстоянии 1,5–2,5 метров по периметру основания дома. Так можно устроить мелкозаглубленный ленточный фундамент, являющийся, к тому же, более экономичным.