История Финеаса Гейджа и его любимого лома

Финеас Гейдж занимался ремеслом, ныне исчезнувшим: он работал во взрывной команде, которая 13 сентября 1848 года прокладывала среди скал штата Вермонт, недалеко от города Кэвендиш, полотно для железной дороги. Финеас определял среди камней место, взрыв в котором произведет наибольшие разрушения. Туда закладывалась взрывчатка с выведенным наружу шнуром, а для направления силы взрыва вслед за взрывчаткой насыпали песок, утрамбовывая его ломом — набойником.

«Финеас привык развлекать маленьких племянников и племянниц самыми захватывающими рассказами о своих чудесных подвигах, о том, как он был на волосок от гибели — все выдумывая прямо на месте. Он питал самые теплые чувства к домашним животным, сувенирчикам, маленьким детям, лошадям и собакам — большей была только его привязанность к его трамбовочному лому, который был его постоянным спутником почти всю оставшуюся жизнь», — пишет доктор Джон Харлоу, городской врач города Кэвендиш, знавший Гейджа некоторое время до его несчастного случая.

Защита от варваров

Стена — гигантское оборонительное сооружение, возведённое для защиты северных земель Семи Королевств от обитающих в снегах одичалых. Эти разрозненные племена постоянно совершают рейды на юг, разоряя деревни и убивая мирных крестьян. Высокая и прочная стена, протянувшаяся через весь остров от моря до моря, — единственная защита от них.

Строительство стен для защиты от варваров широко практиковалось в Древнем Риме. Идея отгородиться от диких племён внушительными фортификациями появилась именно там. Длинные, хорошо укреплённые валы возводились во многих местах современной Европы. Не стала исключением и Англия. Здесь для защиты от набегов пиктов и бриттов был построен знаменитый Адрианов вал. Стена, длиной в 117 км, отгородила римские земли от жестоких варваров.

Факты, которые мы знаем, чтобы быть правдой

Мы должны полагаться только на то, что мы видели на экране (или читаем в книгах, на которых основана Игра Престолов), чтобы попытаться поставить диагноз. К сожалению, фактов на мало.

Вот что мы знаем:

- Серая хворь заразна через физический контакт и может передаваться между людьми одним прикосновением.

- Она начинается с изменений кожи там, где человек был затронут.

- Болезнь также может быть переданы детской куклой, как это видно на примере Ширен Баратеон.

- Насколько нам известно, это все способы передачи хвори. Похоже, что это не распространяется на респираторный путь (кашель/чихание) или секс (хотя, по-видимому, секс с больным приведет к физическому прикосновению).

- Один пациент, Джорах Мормонт, не передал болезнь другим, когда находился в Цитадели, а это, по-видимому, подтверждает предположение, что она не передается по воздуху; Если бы это было так, многим людям в Цитадели было бы опасно взаимодействовать с ним.

Больная рука Джораха

- Карантин случаев в Валирии в основном остановил передачу серой хвори.

- Больная кожа становится очень толстой и чешуйчатой (или гиперкератотической), с сыпью, которая со временем распространяется и может в конечном итоге покрыть все тело. Как мы видели с Джорахом, по мере прогрессирования болезни, толстые чешуйки могут покрываться струпьями, с гноем под ними.

- Со временем у пациентов развивается агрессивное, даже психотическое поведение. Великий Мейстер в Цитадели сказал Джораху, что он может прожить 10 или 20 лет с болезнью, но, скорее всего, потеряет рассудок через шесть месяцев, если не раньше.

- По крайней мере в одном случае — Ширен Баратеон — сыпь оставалась ограниченной одной стороной ее лица и не прогрессировала. Согласно Великому Мейстеру в Цитадели, ключом к прекращению распространения болезни является немедленное лечение. «Вы должны были отрезать себе руку в тот момент, когда вас тронули, — сказал он Джораху. В случае Ширен она заразилась младенцем и лечилась с того момента, как была обнаружена ее серая хворь, хотя точные детали ее лечения неизвестны.

Пока неясно, эффективны ли какие-либо способы лечения серой хвори, кроме волшебства. Однако, как мы видели в седьмом сезоне «Stormborn» («Бурерождённая»), Сэмвелл раскрыл два отчета о болезни (в «Изучении редких болезней от Великого Мейстера Пилоса»), в которых удаление пораженных тканей было целебным.

Если инфекция ограничена определенными тканями, иссечение (или санация — удаление инфицированных, поврежденных или мертвых тканей) может быть эффективной стратегией, при условии, что инфекция не распространяется на другие ткани. Учитывая высокую контагиозность контакта кожи с серой хворью, хирургам было бы разумно носить полную защитную одежду, включая полную лицевую маску при выполнении этой процедуры (сначала безопасность, Сэмвелл).

Король, погибший на охоте

Правитель Семи Королевств Роберт Баратеон погибает на охоте от клыков кабана. Король охотился в гордом одиночестве, и никто не успел его спасти. После его гибели в стране начинается гражданская война. При этом есть подозрение, что король был отравлен вином, что ослабило его перед схваткой с вепрем.

Последняя охота Роберта Баратеона. Кадр из сериала «Игра престолов». (YouTube)

Аналогичный эпизод в реальной жизни произошёл с английским королём Вильгельмом II Рыжим. Правитель погиб в августе 1100 года на охоте. И произошло это при крайне странных обстоятельствах. Вильгельм охотился на оленя и, отдалившись от свиты, ускакал в чащу в сопровождении сэра Уолтера Тиррелла. Что произошло дальше, в точности неизвестно. По одной версии, Вильгельм напоролся на рога оленя, когда пытался убить его кинжалом. По другой, — в короля случайно попала стрела, пущенная Тирреллом. Как бы то ни было, Тиррелл после охоты бежал во Францию, а брат и наследник Вильгельма Генрих собрал свиту и вернулся в столицу.

Смерть Уильяма II, 1863 г. Дж. Дойл. (wikipedia.org)

Новый король не стал расследовать обстоятельства гибели своего предшественника, что вызвало подозрения в его причастности к загадочной гибели Вильгельма. Гражданская война также не заставила себя ждать. Свои права на престол предъявил брат Вильгельма и Генриха Роберт Нормандский, который как раз успел вернуться из крестового похода.

Как относились к больным

Стереотипы сохранили память о негативном отношении к больным лепрой. Их изгоняли, считали отталкивающими и опасными, подозревали в самых разных преступлениях. Например, в 1321 году по Франции поползли слухи о том, что прокаженные намерены отравить воду в реках, родниках и колодцах, чтобы распространить свой недуг по всей стране. Причиной называли и ненависть больных к здоровым соседям, и желание присвоить чужие земли и власть, и содействие евреев-ростовщиков. Паника в обществе была такой сильной, что многих прокаженных казнили без суда.

Может быть интересно

Некоторые исследователи , что такое отношение к заболевшим коренилось в ветхозаветных описаниях прокаженных как грешников, справедливо наказанных Богом за проступки.

Средневековые источники напрямую связывают лепру с различными греховными деяниями: похотью, блудом, богохульством, впадением в ересь. Другие ученые, наоборот, видят причины в остатках языческого взгляда на мир. Недаром считается, что самые жесткие нормы изоляции прокаженных возникали под влиянием обычаев германских народов, зафиксированных в «варварских правдах». В основе этих законов лежала этическая система, согласно которой максимумом прав должны были обладать самые сильные члены общества, способные принести ему наибольшую пользу. Эта позиция противоречила христианской, призывающей заботиться о немощных, но ее влияние сохранялось в Европе столетиями.

К преследованиям больных могли подтолкнуть и обстоятельства. Например, в начале XIV века во Франции было немало экономических проблем, к тому же по Европе распространялись слухи о возможном вторжении мусульман, связанные с тем, что на рубеже XIII и XIV веков крестоносцы окончательно потеряли все территории в Святой Земле. Так больные лепрой становились козлами отпущения, на которых здоровые сограждане могли выместить недовольство, гнев и страх.

Негативное отношение к больным и связанное с ним насилие действительно существовали и надолго остались в памяти европейцев. Тем не менее у средневекового восприятия лепры была и другая сторона. Отметины, оставленные болезнью, считали знаком избранности, особого благоволения Бога к несчастному. Считалось, что физическое страдание очищает душу от греха, поэтому столь сильная болезнь служит гарантией спасения души после смерти. Посылая человеку мучительный и хорошо заметный со стороны недуг, Господь давал ему возможность прожить праведную жизнь, близкую к монашеской (вспомним о спорах о том, приравнивать ли лепрозории к монастырям). А в житиях святых и проповедях встречается немало сюжетов, где под личиной несчастного прокаженного скрывался сам Христос.

Этот взгляд в первые века христианства, он выражен в сочинениях многих Отцов Церкви. Они же помогали больным и на деле. Став епископами, Иоанн Златоуст и Василий Великий распорядились открыть в своих землях «приюты» для прокаженных. Лепрозорий, созданный Василием, был таким большим, что его называли «новым городом». Ситуация в Малой Азии IV века напоминала волну лепры, накрывшую Европу в XII веке, поэтому многочисленные больные быстро заселили новые «дома».

Гоголь при жизни был невысоким, а после смерти стал еще ниже — на целую голову

Она оказалась в мощном кирпичном саркофаге, который вскрыли только к вечеру. И тут случилось нечто жуткое. Все останки писателя были на месте, отлично сохранившись в дубовом гробу, но головы не было: «Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков: весь остов скелета был заключён в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже бельё с костяными пуговицами; на ногах были башмаки, тоже полностью сохранившиеся; только дратва, соединяющая подошву с верхом, прогнила на носках, и кожа несколько завернулась кверху, обнажая кости стопы. Башмаки были на очень высоких каблуках, приблизительно 4-5 сантиметров, это даёт безусловное основание предполагать, что Гоголь был невысокого роста. Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остаётся загадкой».

Статья по теме

Николай Гоголь: человек, который стал великим уже при жизни

Так запомнил те события свидетель эксгумации писатель Владимир Лидин. Это отрывок из его тонюсенькой брошюры «Перенесение праха Гоголя». Он напечатал ее на машинке и подарил другу, подписав собственной рукой: «Борису Сергеевичу Земенкову, московскому блюстителю, единственный экземпляр. 1 апреля 46. Вл. Лидин».

Земенков — известнейший москвовед, автор «Ревизора» занимал в его исследованиях особое место. В 1954 г., то есть спустя 8 лет после этого подарка, Земенков выпустил книгу «Гоголь в Москве», но о пропаже головы писателя не заикнулся. Это действительно была жуткая тайна, и издать такую брошюру даже в одном экземпляре было очень опасно, а подарить ее можно было только надежному человеку. И Земенков хранил ее в тайне, книжечка «всплыла» лишь после его смерти, когда в 1960-е вдова передала все документы мужа в Музей истории и реконструкции Москвы. А предали гласности ее уже в 1994-м, перепечатав в издании «Российский архив».

Вернемся в Данилов монастырь. Пропажа головы Гоголя вызвала шок. Сообщили «куда надо», пришел приказ все захоронить как есть и быстрее. Это сделали на Новодевичьем кладбище следующим утром. А всем участникам эксгумации приказали молчать. Никаких протоколов осмотра и описания останков, похоже, не сделали (их искали, но безуспешно). Нашли лишь лаконичный акт об эксгумации останков Гоголя — один тетрадный лист с 8 рукописными строчками о том, что просто была эксгумация, и с 16 нерасшифрованными подписями свидетелей этого события.

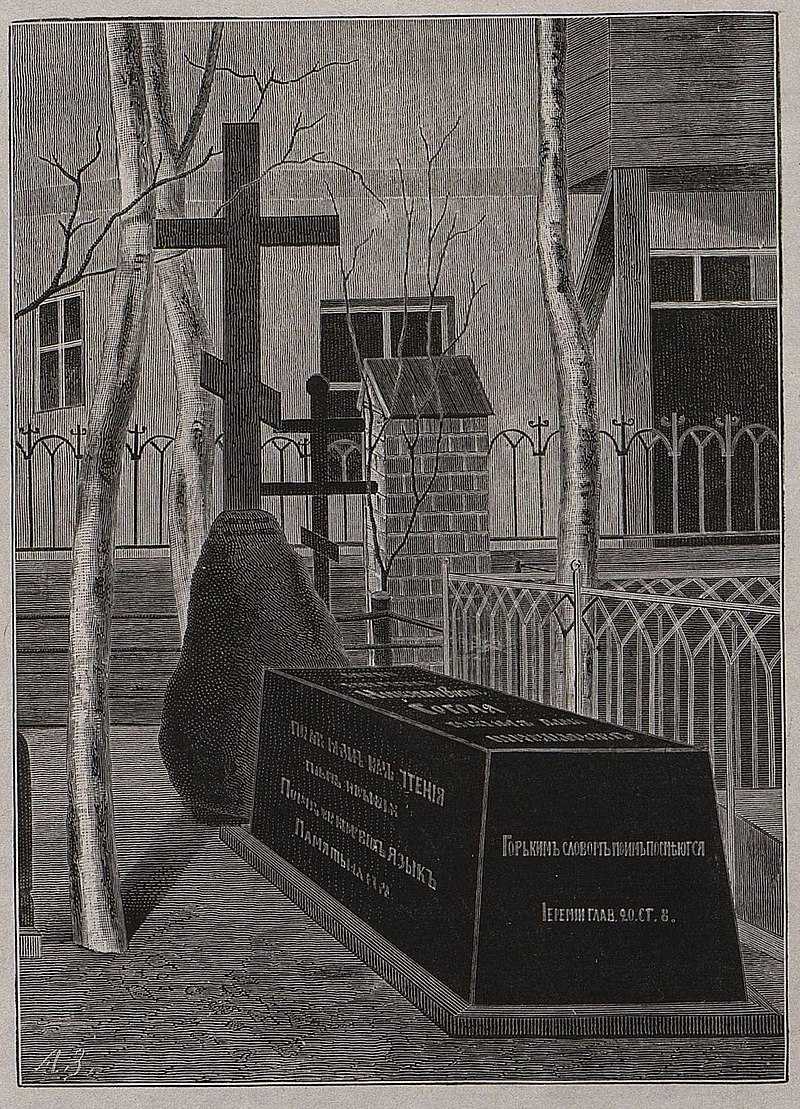

Могила Н. В. Гоголя в Свято-Даниловском монастыре, рисунок сделан В. А. Евдокимовым-Розанцовым. 1886 год Фото: Commons.wikimedia.org

Смертельно опасное доказательство

Сифилис признан социально значимой проблемой с конца XV века: им болели и простолюдины, и аристократы. Однако до середины XIX века не существовало не то что эффективных препаратов, а даже четкой клинической картины заболевания – в основном потому, что ханжеское общество упрямо отрицало венерические инфекции. Единственным способом объективных исследований были опыты врачей на себе.

В 1843 году французский венеролог Жозеф-Александр Озиас-Тюренн выдвинул идею «сифилизации»: прививать здоровым людям выделения больных, у которых болезнь протекала в доброкачественной форме. Он полагал, что эта мера поможет остановить распространение инфекции, как прививка коровьей оспы помогла остановить эпидемию натуральной человечьей оспы. Его гипотеза и последовавшие за ней опыты на добровольцах вызвали ожесточенные споры в медицинских кругах. В результате молодой немецкий врач Карл Линдеманн решился на опасный эксперимент: ввел материал из папулы сифилитика в надрез на своей руке и вскоре заболел сифилисом в тяжелейшей форме.

Его тело покрывали жуткие язвы, но медик отказывался от какого-либо лечения, несмотря на уговоры членов специальной комиссии, наблюдавшей за опытом. «Я умру? Тем лучше! Моя смерть докажет, что учение о сифилизации – ужасное заблуждение и предотвратит новые несчастья». Линдеманн добился своего – метод Озиаса отвергли. В 1905 году немецкие микробиологи Фриц Шаудин и Эрих Гофман обнаружили возбудителя сифилиса бледную трепонему, и только с 1943 года в терапии хронического венерического заболевания стали применяться антибиотики.

Административное деление

Семь Королевств — название государства, в котором происходит основная часть действия. Некогда это были семь разных стран, которые позже были объединены в одно завоевателями из семьи Таргариенов. От семи королевств остались лишь названия, сохранившиеся в топонимике.

Подобное же произошло на Британских островах. Англы и саксы, прибывшие в Англию во время Великого переселения народов, не создали единого государства. Долгое время это были семь отдельных королевств, проводивших самостоятельную политику. Их объединение растянулось на века. Точно так же от них остались лишь названия, которые существуют и поныне. Теперь их носят английские графства, такие, например, как Уэссекс и Суссекс.

Где и как жили больные

В XXI веке жизнь в средневековом лепрозории представляется адом на земле: местом, где несчастных больных заключали навсегда, отрезая им все контакты с миром и лишая даже необходимой помощи. Но мы уже убедились, что о состоянии обитателей лепрозориев скорее заботились. Выясняется, что и ограничения для них не всегда были жесткими.

Средневековый европейский лепрозорий тюрьмой, где людей запирали на всю жизнь. В уставах многих заведений говорилось, что пациент может отлучаться с территории «дома», при этом его должен был сопровождать другой заболевший — такое же правило действовало в монастырях. Более того, ни в римском праве, ни в каноническом праве католической церкви нет общих норм, которые принципиально запрещали бы прокаженным контакты со здоровыми людьми. Не существовало даже единой нормы о том, можно ли развестись с супругом, заболевшим проказой, — такие разводы то разрешали, то запрещали. Некоторые средневековые правители действительно устанавливали на своей территории правила полной изоляции больных, но так было не везде.

Иногда пациента могли даже выселить из лепрозория. Например, устав «дома» в английском Дадстоне гласил: если постоялец несколько раз нарушил правила проживания, ему придется покинуть учреждение. Человек из богатой семьи в такой ситуации должен был найти уединенное жилье в глуши, а бедняк, скорее всего, отправлялся скитаться по округе, выпрашивая милостыню. Именно такие больные-скитальцы в некоторых регионах Европы обязаны были носить характерный головной убор и иметь при себе трещотку, чтобы предупреждать о своем появлении.

Во многом жизнь общины лепрозория напоминала монашескую. В XII–XIII веках это даже вызывало споры о том, стоит ли приравнивать больных проказой к монахам. С одной стороны, они практиковали те же добродетели: отказывались от личного имущества, подчинялись «старшим» и воздерживались от телесных удовольствий. Как и обитатели монастырей, больные обязаны были молиться за тех, кто помогал их «дому» пожертвованиями, а также за покойных пациентов. Совпадали даже некоторые бытовые правила: например, предписание не выходить за пределы обители в одиночку. Поэтому некоторые богословы включали больных лепрой в иерархию людей, живущих в общинах по установленным церковью правилам, наряду с монахами и членами духовно-рыцарских орденов.

А вот составитель анонимного трактата Summa Pastoralis (около 1250 года), наоборот, подчеркивал, что прокаженные ни в коем случае не монахи: они не держали полноценный пост, пили слишком много вина, а свои обеты давали не добровольно. К тому же, приходя в «дом», они платили определенную сумму или обещали оставить в наследство часть своего имущества. Если бы лепрозорий можно было уподобить монастырю, то это, по словам анонима, было бы симонией — продажей духовного сана, то есть грехом. Исследователи считают, что в этой книге заметен момент поворота общественного мнения о прокаженных от позитивного к негативному. Впрочем, автор был во многом несправедлив к жителям лепрозориев. Без оплаты они не могли бы поселиться в «доме» и остались бы без помощи, менее строгий пост разрешался всем больным, а вино в ту эпоху мог назначить врач.

Сексизм результатов исследования

Сторонник сексистских научных гипотез, Поль Брока полагается на исследование объема черепа, чтобы попытаться продемонстрировать естественную неполноценность женщин. Таким образом, обнаружив, что мужской мозг в среднем весит на 181 г больше, чем женский, он занижает научное объяснение этой вариации различиями в размере (мужчины, как правило, выше женщин), и вместо этого сообщает, что эти показатели отражают интеллектуальное неравенство: « Мы спросили себя, — сказал он, — не зависит ли размер женского мозга исключительно от малых размеров ее тела. Однако мы не должны упускать из виду тот факт, что женщины в среднем немного менее умны, чем мужчины. Поэтому допустимо предположить, что относительная малость женского мозга зависит как от ее физической неполноценности, так и от ее интеллектуальной неполноценности ». Кроме того, это исследование веса мозга основывается на неточном предположении о наличии корреляции между весом мозга и интеллектом: мозг Эйнштейна , например, весил значительно меньше, чем средний вес мозга мужчин, которых взвешивал Пол Брока.

Как и в других ученых XIX — го века, Поль Брока используется при описании женщин элементов из raciology ; женщин сравнивали с так называемыми первобытными народами, «дикарями», «низшими расами». Таким образом, Поль Брока заявил в 1861 году: «В среднем масса головного мозга у мужчин больше, чем у женщин, у выдающихся мужчин, чем у посредственных мужчин, и у высших рас, чем у низших рас . При прочих равных существует замечательная взаимосвязь между развитием интеллекта и размером мозга ».

Поль Брока также выполнил клиторэктомию , удаление клитора, чтобы предотвратить женскую мастурбацию.

Как выявляли болезнь

«Диагноз» далеко не всегда ставили лекари. Сначала этим занималось духовенство: чаще всего заболевшего осматривал приходской священник. В середине XIII века положение изменилось, в Европе к тому моменту появились профессиональные врачи и хирурги. Первые были относительно высоко образованными, знали медицинскую теорию и занимались не только лечением болезней, но и профилактикой — например, разрабатывали для пациента индивидуальную диету. На вторых ложилось выполнение «грязных» задач, требующих непосредственного оперативного вмешательства в тело больного. Конечно, функции врача и хирурга порой пересекались. Услуги медиков стоили дорого, и на них пытались экономить, особенно если заболевший сам оплачивал осмотр. Поэтому в позднем Средневековье процедуру могли провести работники ближайшего лепрозория, а иногда и его обитатели.

Вопрос откуда взялась проказа до сих пор остается предметом дискуссий.

Есть теория, что болезнь попала в Европу с мехом, который возили с Востока викинги или же ее занесли серые мясные мухи.

Достаточно основательный ответ на этот вопрос в 2005 году дал коллектив исследователей, в основном из Пастеровского института, в журнале Scienсe. Согласно генетическим исследованиям и составленной на их основе карте, вероятнее всего, лепра возникла в Африке или в Юго-Восточной Азии, после чего распространилась с торговыми путями в Европу (V-Ш вв. до н. э.), а затем из Европы — в обе Америки (XVI-ХVIII вв. н.э.), в основном благодаря работорговле.

Большой вклад в распространение проказы в Европе внесли финикийские моряки, привезшие ее из древнего Египта. В Греции проказу так и называли «финикийской болезнью».

Мальчик с озера Туркана

Если представить австралопитека «Люси» вроли нашей прародительницы, то «мальчик из Туркана» пришел как бы с середины пути между нею и нами. Туркана — это озеро в Кении. Раскопки в этом районе проводились с 1968 г. под руководством Ричарда Лики. В 1984 г. на западном берегу озера антропологи обнаружили почти полный скелет мальчика лет 12-ти, который жил примерно 1 миллион 600 тысяч лет назад. Его череп и челюсти были сходны с черепом неандертальца, а все остальные кости почти не отличались от скелета современного человека. Ростом он был 170 см — и это в 12 лет!

А на восточном берегу Туркана были обнаружену кости и австралопитеков, и «человека умелого», и питекантропов (Ното erectus). В 1982 г. в Кении же была выпущена серия почтовых марок с изобажением найденных здесь питекантропов.

В Европе тоже был совершен ряд открытий ископаемых гоминид. В Германии близ Гейдельберга была найдена нижняя челюсть, обладатель которой был молодым и физически развитым субъектом и, видимо, также относился к виду Ното erectus. В 1965 г. в Венгрии на стоянке Вертешселлеш была обнаружена затылочная кость, принадлежавшая, по всей видимости, также питекантропу. Интересно, что объем мозга этого индивидуума составлял около 1400 см3, что гораздо ближе к неандертальцу, чем к Ното erectus.

Во Франции, близ Ниццы, археологи нашли стоянку Терра-Амата, где сохранились остатки жилищ питекантропов. Судя по всему, эти жилища были сложены из ветвей, опиравшихся на центральные столбы, и, видимо, покрыты шкурами. Такие жилища достигали внушительных размеров: до 15 метров в длину и 5 метров в ширину. Внутри находились очаги, выложенные камнями. Это одно из самых ранних свидетельств приручения огня человеком. К концу периода существования питекантропов огонь был известен уже почти повсеместно — на многих поселениях сохранились следы использования огня. Возможно, это связано с похолоданием, имевшим место в том или ином регионе.

Ученые установили, что самые ранние Ното erectus жили в Африке около 1,7-1,5 миллионов лет назад, где и просидели безвылазно первые полмиллиона лет своего существования. А около 1,2 миллионов лет назад отправились на территорию Евразии — как раз этим временем и датируются яванские питекантропы. Проникновение же питекантропов в Европу произошел приблизительно 700 000 лет назад. По крайней мере сейчас нет достоверных данных, которые позволили бы говорить о более ранней дате этого события.

Риск ради истины

Эпидемии холеры прокатились по всему миру в первой четверти XIX века, и во второй его половине разразились с новой силой, охватив Россию, Францию, Англию и Германию. В 1883 году немецкий микробиолог Роберт Кох обнаружил возбудителя заболевания – холерный вибрион. Однако нашлось немало скептиков, которые сомневались в простой передаче инфекции, и среди них немецкий естествоиспытатель Макс Петтенкофер.

На тот момент он занимал должность главного мюнхенского гигиениста. Поскольку холера бушевала во многих германских городах, но каким-то образом обошла Мюнхен (несмотря на Октоберферст, привлекающий тысячи туристов), профессор Петтенкофер предположил, что распространение болезни обусловлено не столько самим микробом, сколько состоянием почвенных вод.

Стремясь доказать правильность своей гипотезы, он совершил безумный поступок: 7 октября 1892 года при свидетелях выпил раствор, в котором кишели холерные бациллы. Позже 73-летний ученый писал: «В одном кубическом сантиметре я, очевидно, принял миллиард этих внушающих страх микробов, во всяком случае, намного больше, чем это бывает при прикосновении к губам немытыми пальцами».

Через трое суток у него проявились симптомы воспаления кишечника. В начале заболевания бактериологический анализ показал огромное количество холерных вибрионов, однако через несколько дней состояние нормализовалось без лекарств. Петтенкорф праздновал победу и утверждал, что у него не было никакой холеры. Со временем оказалось, что Кох все-таки был прав, а отчаянный экспериментатор, по всей вероятности, принял ослабленную культуру. Но это не умаляет значения его подвига.

Портрет

По сравнению с Ното habilis, питекантропы « выросли» примерно на 30 см. Как и современные люди, питекантроп передвигался на двух ногах, но некоторые ученые считают, что походка его, в силу особого строения скелета, была немного «вразвалочку». В целом по своему строению (за исключением черепа) питекантроп был достаточно близок к современному человеку. Череп же, хотя и был более развит, чем у Ното habilis, но еще сохранял множество архаичных черт: мощный надбровный валик, покатый, убегающий назад лоб, массивная нижняя челюсть с крупными зубами. Подбородочный выступ отсутствовал — это говорит о том, что питекантропы еще не умели говорить, хотя, вероятно, могли издавать какие-то нечленораздельные звуки. Объем мозга ранних питекантропов составлял приблизительно 1000см3, поздних — несколько больше. Такие значения находятся как раз посередине между величинами мозга Ното habilis и современного человека. «Усложнилась и структура мозга — некоторые его отделы росли быстрее, чем другие.

Андалы – их реальный исторический прототип

В «Песне льда и пламени» андалы названы воинственным народом, приплывшим в Вестерос на многих кораблях через Узкое море и отвоевавшим континент у первых людей. Значимой характеристикой андалов является их умение выплавлять железо, ковать доспехи. Андалы описываются, как уничтожители старых богов – чардрев и детей леса.

Прибытие воинственных андалов в Вестерос

Представленных выше характеристик достаточно, чтобы увидеть очевидное совпадение мартиновских андалов с двумя исторически реальными событиями – присоединением британских островов к Римской империи и вторжением германских племен (англов, саксов и ютов).

Первым попытку захвата Британии в 55-54 годах до нашей эры дважды предпринял Гай Юлий Цезарь. Кельты поддерживали родственные племена галлов в противостоянии с Римом, Цезарь намеревался воспрепятствовать этому. К слову, долговременных успехов он не достиг, однако продемонстрировал саму возможность вторжения.

Римская трирема

Спустя столетие легионы Римской империи вновь появились на британских берегах, на этот раз с твердым намерением захватить эти земли. Инициатором вторжения был император Клавдий, рассчитывавший укрепить свою власть экономически выгодным территориальным приобретением.

Войны Рима с периодически восстающими племенами кельтов за земли Британии длились 40 лет. К 84 году нашей эры Римская империя контролировала практически 90% британских островов. Лишь спустя три столетия, с резким ослаблением имперской мощи Рима под ударами гуннов, римляне вынужденно покинули Британию.

Кельты пытаются отстоять Британию от римских легионов, используя колесницы. Безуспешно…

Отмечу, что в образе Валирии – могучего государства, известного своей имперской агрессией и огнедышащими драконами, Джордж Мартин практически прямо описывает Римскую империю (см. ниже).

После 300 лет владычества римлян, бриттам достались новая религия (не в «семерых» – христианство) и латинский шрифт. Но крупные и далеко идущие изменения населению Британии причинили не римляне – англосаксы.

Гунны, создававшие с V века н.э. крупные проблемы даже Римской империи, атаковали прежде всего германские племена, населявшие земли находились на пути орды. Не в силах противостоять полчищу гуннов, германцы принялись спасаться бегством в северную часть Европы. Однако там их встретили с оружием воинственные северяне – викинги.

Германские племена англосаксов, как и кельты, тоже искали безопасную землю для жизни. И прибыв на Британские острова, они забрали часть земель у кельтов

К удаче англосаксов островным бриттам (так кельтов называли римляне) потребовалась помощь в местной войне с пиктами и скоттами – приглашенное с материка войско германцев-ютов разбило армии северобританцев. Но следом юты, развернувшись, атаковали бриттов и захватили их земли.

На фоне успехов соплеменников в Британию направились остальные племена англосаксов. Следующие сто лет кельты безуспешно пытались остановить вторжение, но проиграли, бежав в горы Уэльса и Корнуолла, а также в Арморику (современная французская Бретань). В VI веке большая часть территории Британии принадлежала уже англосаксам, поделившим ее на семь королевств.

Также проказа «успешно» распространялась по Центральной Европе благодаря походам римских легионеров и особенно крестовым походам.

Кости молодого человека, умершего от проказы примерно в V или VI веке, найденные группой археологов и палеогенетиков под руководством Сары Инскип из университета Лейдена (Нидерланды), позволили ученым получить одну из самых древних ДНК возбудителя проказы и сравнить ее с геномами ныне существующих штаммов этого микроба. Находка дала возможность предположить, что проказа была занесена в «большую» Европу в раннем Средневековье (IV-V веке) с территории Скандинавского полуострова. Так что, скорее всего, путей завоза проказы в Европу было несколько.

С XI века проказа становится главной инфекционной проблемой средневековой Европы. В начале XVI века эпидемия лепры пошла на спад, ограничившись некоторыми областями Европы — Скандинавией, Прибалтикой и южноевропейскими странами. Причины этого явления остаются неизвестными. Британская же находка ученых сделала историю исчезновения проказы еще более загадочной, так как показала, что древний штамм возбудителя болезни существовал и активно распространялся среди европейцев на протяжении 800 лет практически в неизменном виде. То есть эпидемия проказы сошла на нет не из-за изменений в ДНК самого микроба.

Возможными причинами этого явления могли быть вытеснение лепры пришедшей в Европу чумой, конец крестовых походов, прогресс в гигиене и улучшение условий жизни.