Почитание и судьба

Чудесной была история явления святыни – но не меньше чудес свершилось от нее за последующие столетия. Из уст в уста передавали: по молитве у Распятия хромые начинали ходить, слепые прозревали.

Исцелялись самые страшные недуги – на Русской земле совершалось то, что описано Евангелистами, повествующими о земной проповеди Спасителя, Его чудесах, ибо «Христос вчера, сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8).

Уже с первых лет почитания чудеса от Креста записывались духовенством Никольской церкви в особой книге.

Неопалимый

Но в 1506 г. деревянный храм загорелся (именно тогда в огне погибли записи чудес). Вынести из горящего здания святыню не было никакой возможности. Но, когда пожар окончился, скорбевшие православные увидели на пепелище… ничем не поврежденный Крест!

Никольский погост что у Иисусова Креста, так называлось село образованное на месте явления Животворящего Креста и Николая Чудотворца вплоть до закрытия храма в советские годы. Сегодня — село Погост Крест, где находится мужской монастырь

Во вновь отстроенной деревянной церкви он пробыл еще около 200 лет. В 1752 г. святыню посетил Ростовский митрополит Арсений (Мациевич). Его проповедь о Кресте впоследствии издавалась вместе со «Сказанием» о его явлении. Спустя еще 10 лет тот же архиерей благословил строить каменный храм – который был окончен к 1776 г.

Спустя еще несколько десятилетий, в 1824 г., возникла идея устройства на месте Никольского погоста монастыря. Известно, что для строительства будущей обители даже устроили завод для производства кирпича. Успели возвести даже келейный корпус – а вот дальше дело стало по причинам, которые остались неизвестными.

Под гонениями

1917 г. святыня встретила в приходском храме, откуда Крест и попытались вынести безбожники. И… не смогли.

Как рассказывают старожилы, деревянное Распятие внезапно стало таким тяжелым, что его попросту не смогли сдвинуть с места. Известно, что один из кощунников, разъярившись от собственного бессилия, рубанул по ноге Распятого топором, даже – отрубил мизинец, что почему-то воспринял как «победу». Спустя лет 40, но, прожив очень тяжелую жизнь, умер от заражения крови – которое по «совпадению» началось с мизинца стопы…

Впоследствии Крест пытались рубить, пилить – но так и не смогли уничтожить. В 1940 г. верующие близлежащего к Никольскому погосту села, Годеново, рискуя быть арестованными, перенесли святыню к себе.

Годеново. Храм свт. Иоанна Златоуста

Некоторое время он хранился у Фаины Александровны Жиловой, а позже водворился в храме свт. Иоанна Златоуста – тоже к тому времени не действующем, но и не разграбленном.

Именно с этого времени Крест стали именовать Годеновским.

Реставрация

К началу 1990-х церковь свт. Иоанна Златоуста, хранившая святыню, была уже близка к разрушению. Мало кто из местных жителей помнил и о чудотворном Распятии. Монахини монастыря свт. Николая из Переяславля-Залесского, который с 1993 г. начал возрождаться после десятилетий безбожия, узнали о нем от паломников из столицы.

Поспешив в Годеново, они нашли в разорённом храме сильно пострадавшую от богоборцев святыню. Игумения Евстолия позже говорила:

«Тогда нам трудно было предположить, что об этой святыне, столь удалённой от населенных пунктов и тем более больших городов, узнают многие и многие наши соотечественники, и святыня приобретет значение всероссийской».

Но так оно и случилось. Очень скоро храм стал подворьем Никольской женской обители, при нем поселились монахини. А в начале 2000-х гг. реставраторы из Русского музея Петербурга смогли вернуть Кресту почти первозданный вид: им удалось удалить слои олифы, густо покрывавшие Распятие, и открыть подлинные изображения: Богородицы и св. Иоанна Богослова по сторонам от Христа, Ангелов – вверху.

С августа 2022 г. днем общецерковной памяти обретения святыни Синодом установлено 11 июня.

Республика Карелия, Кондопога, церковь Успения Пресвятой Богородицы

В Кондопоге 10 августа 2018 года сгорела Успенская церковь — шедевр шатрового зодчества, храм-символ, памятник федерального значения. Ее построили в 1774 году в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания. В высоту она достигала 42 метров и была самым высоким деревянным сооружением в Карелии.

В храме был иконостас в стиле барокко и иконописный потолок-небо. Это единственный образец композиции «Божественная литургия» в действующей церкви. В центральном медальоне неба — образ «Христос Великий Архиерей».

Церковь Успения Пресвятой Богородицы погибла вместе со всеми иконами. Но жители Карелии хотят ее восстановить. Власти республики на протяжении нескольких лет готовились к ее реставрации — удалось подготовить архивные данные и чертежи, но средства так и не были выделены.

Благотворительный фонд “Северный путь” и храмы Кондопоги собирают деньги на восстановление церкви. Потребуется от 100 до 150 миллионов рублей. Пока собрано только 6 миллионов. В Министерстве культуры выделят еще 8 — на разработку проекта реставрации. Он будет готов к 2020 году.

Фото: Юлия Шевчук

Где, когда и как сошел Крест Животворящий

Согласно сохранившимся преданиям, явление Креста Животворящего случилось в 1423 (по другим данным – в 1424) г. на болоте Сахта.

Место явления Годеновского креста Господня: Ростовский район. Ярославская область. Россия.Сахотское болото близ села Антушково (ранее – Никольский погост). Здесь 11 июня 1423 г. явился пастухам на Сахотском болоте Животворящий Крест Господень.

Известно, что эти места издревле были чтимы язычниками – племенами меря, жившими здесь задолго до славян, да и само название места также не славянское, означающее торфяное болото. Но именно это место было избрано свыше, чтобы явить здесь Крест, освятив эту землю, дать ей новую жизнь. Ведь Древо, на котором страдал и умер Господь, издревле называли «животворящим», то есть дарующим жизнь и спасение людям, погибающим от греха.

Откуда мы знаем о явлении

Предание о том, как именно была обретена святыня, дошло до нас только в пересказе XVII в., когда святыня уже была довольно широко известна, ко Кресту стремились паломники. Именно благодаря усердию одного из них, окольничего боярина из Москвы Петра Лукича, и появился письменный рассказ о чуде.

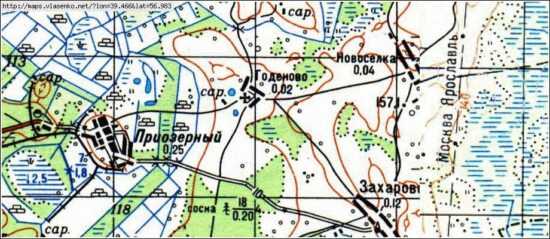

Топографическая карта

11 сентября 1667 г. раб Божий Петр приехал к церкви свт. Николая, где хранилась святыня, чтобы видеть святыню, поклониться ей – и еще узнать ее историю. Тут и оказалось, что она… совершенно не известна, так как, по словам местного священника, церковь свт. Николая за несколько десятилетий до этого горела, и во время пожара погибли все записи о Кресте.

Сановитый паломник возмутился:

После этого устыдившемуся иерею пришлось, по настоянию Петра Лукича, вспомнить, «елика возможе», известные ему предания.

По отъезде гостя священник «зело оскорбися (то есть – возскорбел) о словах того князя Петра Лукича», и, помолясь у Креста, отправился в Ростов искать тех, кто мог знать достоверные предания о святыне. Здесь ему удалось найти игумена Исайю, уроженца Никольского погоста. Он-то и рассказал следующее предание о том, как бы явлен Крест. В письменном виде оно дошло до наших дней.

Византия – Святая Русь: история явления

Вот что рассказывал о. Исайя:

«Изстари, из давних лет, веси некоея пасущим на поле пастухом скот, близ того болота, иже слывет ныне Никольский погост, и се явися о себе отгреческия страны от небеси и до земли свет неизреченный, и ста на болоте. И пастырие, видяще то преславное чудо, убояшася, и видяще, яко некая сила Божия является и чудо преславное, и глаголаша друг ко другу: поидем и видим, какое чудо нам являет Бог, узрим и проповедуем славу Божию».

Добравшись до места, откуда исходило сияние, пастыри увидели большое резное Распятие, висящее «на воздусех». Перед Крестом стоял свт. Николай Мирликийский.

А потом совершенно оробевшие крестьяне услышали голос от Креста, повелевающий воздвигнуть на этом месте храм свт. Николая. Немедленно же узнавший о чуде Ростовский архиерей дал благословенную грамоту построить такой храм – правда, строители «не возмогоша» возвести его на топком болоте. Фундамент заложили на другом месте. Однако, едва начали строить, в одну из ночей недостроенная церковь чудесно оказалась на благословенном Господом месте – а среди болота явилась суша.

Место явления Годеновского Креста

Внимание наших предков в этом древнем предании всегда привлекали два обстоятельства:

- Крест явился «от греческой страны»; это – явно не просто «благочестивая легенда», ведь на нем, как и сейчас может видеть каждый, есть надпись по-гречески: «Ставру икон»; она переводится как «образ Креста»; понятно, что будь мастер, изготовивший Распятие, русским, и надписание было бы на славянском языке.

- Год явления – примерно за 30 лет до того, как Константинополь (1453 г.) был захвачен мусульманами и Византия, от которой Русь в свое время приняла православную веру, прекратила существование как государство – и как духовный центр православия тоже.

С этого момента в христианском мире осталось лишь одно государство – оплот веры: Россия. И это не было «мнение» православных страны, или амбиции ее правителей, но – прямое Божие благословение.

Годеновский крест сегодня. Фотограф: Лена Санди

Одним из знамений его стало чудесное перенесение Креста, когда-то (есть мнение, что даже в XI или XII в.) созданного неизвестным греческим мастером.

Томская область, исторический центр Томска

В Томске одна из главных проблем — судьба деревянной архитектуры. Это объекты, которые составляют историческую среду города, многие из них были построены на рубеже XIX–ХХ веков. Многие дома полностью находятся в собственности владельцев, поэтому государство не может принять участие в их восстановлении.

Также в городе есть каменные исторические здания, которые разрушаются на глазах. Прежде всего это Гороховские склады, памятник архитектуры федерального значения, рассказала “Правмиру” культуролог Екатерина Кирсанова.

Гороховские склады — дом в стиле позднего модерна, построенный в 1916 году. Он находится в оперативном управлении Сибирского филиала Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Там планировали открыть центр современного искусства, но финансирование так и не удалось получить ни от федеральных властей, ни от Томской области. Сейчас здание законсервировано и находится под угрозой уничтожения.

Гороховские склады. Фото: obzor.westsib.ru

— В начале июня Анастасия Куклина, аспирант Томского государственного университета, проведет на территории Гороховских складов фестиваль современного искусства под открытым небом “Мука. Склады искусства”

Это возможность привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры, — говорит Екатерина Кирсанова

Второй объект, за судьбу которого переживают томичи — Дом офицеров. Недвижимость, которую ранее занимало военное министерство, перешла в собственность города и области. У регионального и муниципального бюджета нет средств на реставрацию и содержание этих объектов. Масштабных реставрационных работ в Доме офицеров нет, он практически заморожен.

Томский Дом офицеров. Фото: obzor.westsib.ru

Еще более печальная судьба у бывшего здания Томской духовной семинарии на улице Никитина. В советские годы здесь было училище связи, затем — Томский военно-медицинский институт. В здании, построенном в конце XIX века, были потрясающие интерьеры. Например, деревянный актовый зал, говорит культуролог. Но все это сгорело — только за 2015 год здесь было 11 пожаров. Здание заброшено, но не законсервировано — туда забираются мародеры.

Бывшее здание семинарии. Фото: obzor.westsib.ru

Женское епархиальное училище тоже разрушается и пустует. Его построил в начале XX века архитектор Константин Лыгин. В советские времена здесь был окружной госпиталь, эвакуационный госпиталь в Великую Отечественную войну, а затем Томский военно-медицинский институт.

Бывшее епархиальное училище. Фото: obzor.westsib.ru

Екатерина Кирсанова

— Как нам спасти архитектурные памятники? Если говорить о деревянной архитектуре, то прежде всего нужны масштабные культурно-образовательные программы, — рассуждает Екатерина Кирсанова. — Чтобы сами томичи понимали ценность этого наследия и готовы были вкладываться в те дома, в которых они живут, а не ждать расселения по программе ветхого и аварийного жилья. Но город и область тоже должны людей поддержать — если не финансировать реставрацию, то хотя бы помочь с материалами. Что касается масштабных объектов, то городу сложно будет собрать деньги на реставрацию. Краудфандинг на ремонт тех же Гороховских складов — это утопическая идея. Это совсем другие суммы, серьезная работа. Здесь нам не обойтись без государственной поддержки.

Вологодская область, Крохино, затопленный храм Рождества Христова

Крохинская церковь Рождества Христова — единственный в России храм на воде. Она была построена в конце XVIII века у берега Белого озера, у истока реки Шексны.

В 1960-е годы Крохино, как и еще 700 деревень, затопили во время строительства Волго-Балта — крупнейшего канала, соединяющего Волгу с Балтийским морем. Деревня полностью скрылась под водой, на поверхности остался только храм Рождества Христова. Его сделали маяком зоны затопления в устье Шексны. Спустя несколько лет церковь забросили — она утратила навигационное значение.

Уникальное здание не входит ни в один перечень памятник. У него нет такого статуса. Но за спасение храма-маяка борется москвичка Анор Тукаева. 10 лет назад она увидела церковь Рождества Христова во время туристической поездки. И решила восстановить храм — оставила работу в Высшей школе экономики, создала благотворительный фонд “Центр возрождения культурного наследия Крохино” и нашла волонтеров, которые ее поддержали.

Церковь Крохино, 2013 год. Фото: Сергей Фоменко

В декабре 2018 года проект получил премию Русского географического общества. Фонд Никиты Михалкова “12” выделил на работы по восстановлению храма два миллиона рублей. Еще 520 000 рублей, необходимые по смете, будут собирать с помощью краудфандинговой платформы “Планета.ру”.

— Мы запускаем краудфандинг на летние работы в Крохино. Будем делать берегоукрепление — это первоочередные работы для того, чтобы сохранить затопленный храм-маяк на Белом озере. Без этих работ не получится заниматься ни силовыми лесами, ни фундаментами, ни дальнейшими консервационными работами: берег и наша рукотворная дамба будут подвергаться постоянному разрушению и размыванию из-за воздействия волн и льда, — сообщила “Правмиру” Анор Тукаева. — У каждого из нас будет возможность поучаствовать в спасении этого архитектурного памятника. Я призываю всех поддерживать не только нашу, но и другие подобные инициативы — это наш шанс сохранить историю.

Проект. Фото предоставлено Анор Тукаевой

Где находится сегодня

Хотя на месте обретения Распятия сейчас устроен мужской монастырь, сама святыня по-прежнему пребывает в Иоанно-Златоустовском храме Годеново.

Годеново

Собор Софии в Годеново

В 150 метрах от Златоустовского храма, также на территории Никольского монастыря, полным ходом идет строительство нового собора — в честь Софии, Премудрости Божией, завершение запланировано на 2 квартал 2023 года. Это год 600-летия со дня явления Годеновского Креста. Нижний придел храма уже освящён, и в нём 11 июня (день явления) состоится ночная литургия.

Строительство собора Софии в Годеново

Эта Русская София — чуть уменьшиная копия Святой Софии Константинопольской (2/3 натуральной величины), в ее размерах учтены размеры Годеновского Креста: ширина купола ровно в десять раз больше ширины креста — 19,5 метров.

Храм Святой Софии в Годеново. Внутреннее убранство. Планируется, что его стены украсит мозаика. Алтарь нижнего храма освящён в честь святых царственных страстотерпцев.

Как доехать

Небольшое село Годеново входит в состав сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской области, расположено в 31 км на юг от Ростова Великого. Ближайший к Годеново город – Петровск, отстоящий от Москвы почти на 200 км. Еще 16 км – до самой деревни.

Годеново. Ярославская область. Место на карте

Добираются до храма:

- на собственном транспорте – по Ярославскому шоссе до Петровска, затем по указателю на Годеново необходимо свернуть с трассы направо;

- по железной дороге или автобусом до Петровска, затем – еще одним автобусом непосредственно до Годеново; автобусы, правда, отправляются всего несколько раз в день – в 7 ч., около полудня и в 15.10 ч.; поэтому многие прибегают к услугам такси.

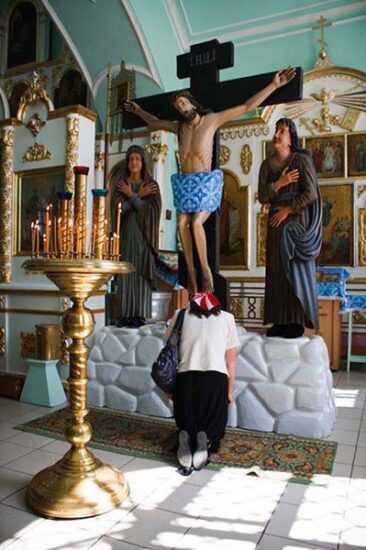

Молебен у Годеновского Животворящего креста

“Люди делают что-то, когда уже приехали экскаваторы”

Андрей Новичков, координатор общественного движения “Архнадзор”:

Андрей Новичков

— В России архитектурное наследие гибнет уже не один год, почему-то никто на это не обращает на это внимания. Исторические памятники не только разрушаются от времени. Это и пожары, и снос… “Что имеем, не храним, потерявши, плачем”, — так можно сказать об отношении общества к этой ситуации.

Реставрационная отрасль идет вперед, по сравнением с началом нулевых. Но многие объекты культурного наследия, даже которые имеют статус федеральных, и, возможно, уровень известности в других странах, до сих пор находятся в запустении. Я часто езжу по городам России, инспектирую памятники архитектуры и вижу это. Так, усадьба Чернышова в селе Ярополец Московской области была разрушена в годы Великой Отечественной войны. С тех пор пытались начать реставрационные работы на протяжении многих лет, но всё остается по-прежнему. И памятников под угрозой утраты не счесть. “Архнадзоре” подсчитал, где их больше всего — это Московская, Тверская и Ярославская области.

Российское правительство создает разнообразные программы по поддержке памятников. Во многих регионах действует проект “Один рубль за один квадратный метр”: здание отдается компании или частному лицо, которое обязуется отреставрировать его полностью. Взамен он получит его на 49 лет, а сумма арендной платы за квадратный метр составит всего лишь рубль. Она эффективна, но в случае со зданиями, которые находятся в центре города или в туристической зоне.

Но многие архитектурные памятники находятся в глухих деревнях или болотистой местности. Например, есть храм архитектора Баженова в селе Горки Тульской области, туда вообще не проехать. Села не существует несколько десятков лет. И что делать? Сказать сложно. Церковь отрезана от мира и постепенно разрушается. Для таких объектов нужны особые решения.

Что можем сделать все мы? Не быть равнодушными. Вспомним ситуацию в Боровске в Калужской области. В 2018 году по программе сноса аварийного жилья людей переселили из исторических деревянных домов. Мэр подписывает распоряжение о сносе, приезжают экскаваторы… Жители встали на защиту архитектурного памятника. Мы приехали из Москвы и начали переговоры с мэрией. В итоге вмешался президент, который поручил присвоить Боровску статус исторического поселения. А он подразумевает мораторий на снос в историческом центре. Город удалось спасти: из 20 зданий мы потеряли только три.

Печалит то, что люди начинают что-то делать лишь тогда, когда приезжают экскаваторы. Но начинать надо раньше. Если зданию не присвоен статус архитектурного памятника, надо этого добиваться — ходить по архивам, выявлять ценность и ставить здания под охрану. Дальше встает другая проблема — объекты разрушаются. Но лекарства от этого пока не найдено…

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

ПОМОЧЬ

Великий Новгород, комплекс Деревяницкого монастыря

Деревяницкий монастырь был построен на рубеже XVI–XVII веков. Комплекс объединяет объекты культурного наследия федерального значения — собор Воскресения и Церковь Успения с трапезной. Исследователи полагают, что постройка была выполнена не новгородскими мастерами, архитектурные аналоги монастыря известны на севере, а также в Ярославле, Костроме, Вологде.

Монастырь был действующим до 1909 года. Его здания в советские годы использовались Новгородским заводом «Стекловолокно». В Воскресенском соборе располагался склад, в церкви Успения — столовая. Сегодня большинство построек монастыря не используются, постепенно разрушаясь. Исключение одно: в корпусе, построенном в 1880-е, работает медицинское учреждение для людей с алкогольной и наркотической зависимостью.

Житель Великого Новгорода Дмитрий Пекшин в 2018 году защитил магистерскую диссертацию “Реновация секуляризированных монастырей как форма сохранения архитектурного наследия”. В ней он предложил развивать реабилитационную функцию на базе бывшего монастыря, а также создать в нем приходской центр. Он разработал проект, который позволил бы восстановить монастырские стены, утраченные корпуса и надворный храм.

Включен в перечень из 25 объектов выставки “SOS.Спасаем вместе” в рамках фестиваля “Архитектурное наследие” в 2018 году.

Крестный ход «Годеновского креста»

Сейчас святыня, по сути, связывает две иноческие обители – женскую Переславскую, подворьем которой является церковь, место хранения реликвии, и мужскую, на месте явления чудотворного Древа.

Как и женский монастырь, эта обитель также возникла в 1990-е гг. С 2016 г. было принято решение, чтобы Годеновский Крест по полгода пребывал в Годеново и в Крестовоздвиженском храме села Погост Крест, а переносить его было решено крестными ходами. Однако, решение это до настоящего времени не выполняется, и Крест хранится в Годеново.

Из Годеново в монастырь: Крестный ход Животворящего креста. Фотограф: Василий Кухарь

Вместе с тем, в первый день Успенского поста, 14 августа, когда празднуется Происхождение Честных Дерев Животворящего Креста, в Годеново проходит крестный ход, но не с самой святыней, а с ее копией – небольшим Распятием.

Точные же копии святыни к настоящему времени находятся в нескольких епархиях Русской Церкви, и с ними есть традиции совершения крестных ходов.

Где копии

- 13 декабря 2013 г. копия святыни была передана Черноморскому флоту. Крестный ход с ней прошел по улицам Севастополя.

- В 2014 г. изготовлено еще два Креста – для Вологодской обители прп. Димитрий Прилуцкого и для Иоанно-Предтеченского монастыря в Луганске. Последнее изображение получилось с темным ликом Христа, но примерно через год монахи увидели, что лик Его стал светлым.

- В 2015 г. еще одна копия отправилась в Екатеринбург. Тогда же две копии Креста, выполненные из бетона, появились за алтарем храма Никольской обители Переяславля-Залесского (храм в Годеново – ее подворье), и в Рязанском селе Смолеевка.

- Ну а самым дальним было «путешествие» копии святыни в США – она была передана здесь архимандриту Ефрему, наместнику Аризонского монастыря прп. Антония.

Вот как рассказывает об этом сайт Годеновского храма:

«Старец Ефрем с умилением принял дар и не мог оторвать глаз от лика Спасителя, распятого на Кресте. Он по-гречески эмоционально выражал свой духовный восторг, воздевая руки и умиленно молясь на святыню. Особенно трогательно отнёсся старец к фотографии с изображением множества паломников, стремящихся в храм, где пребывает святыня. Геронда прижал к сердцу эту фотографию и её лобызал».

Это деревянное Распятие Спасителя с предстоящими «Старые живые иконы» приплыли по Каме в местечко Пазреды (Удмуртия), сегодня находятся в монастыре села Перевозное