Банки крови были разработаны во время Первой мировой войны

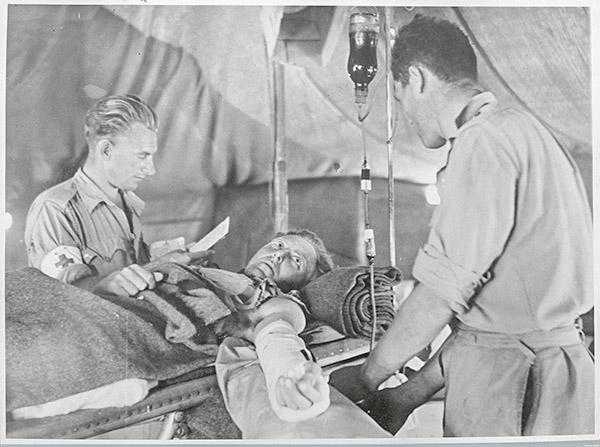

Первое известное успешное непрямое переливание крови было выполнено на 27 марта 1914 года бельгийским врачом Элбертом Хастина с использованием цитрата натрия в качестве антикоагулянта. Это переливание выступило в качестве катализатора для быстрого развития банков крови и методов переливания крови. В октябре 1915 года канадский лейтенант Лоуренс Брюс Робертсон совершил свое первое переливание крови шприцем пациенту, страдающему множественными осколочными ранами. После успешного проведения переливаний, ему удалось разработать первый аппарат для переливания крови на Западном фронте весной 1917 года. Освальд Хоуп Робертсон, медицинский исследователь и офицер армии США, был прикреплен к РАМК в 1917 году и сыграл важную роль в создании первого банка крови на Западном фронте в том же году. Кровь хранилась на льду до 28 дней, а затем доставлялась на очистные станции для использования в спасательных операциях.

Переливание крови в Первую мировую войну

Переливание крови в Первую мировую войну

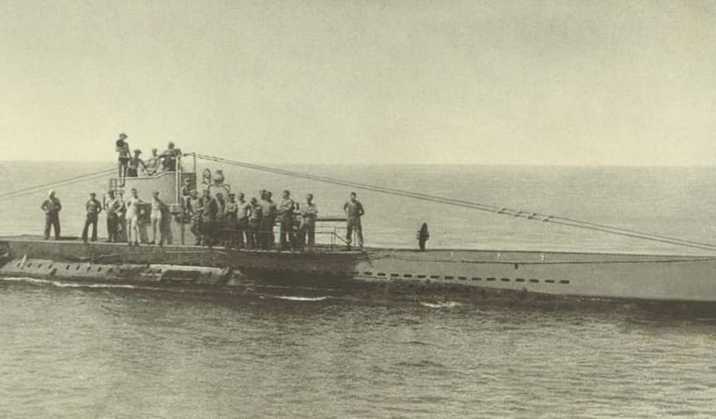

Чудовище, напавшее на подлодку U-85

В апреле 1918 года британские моряки взяли в плен экипаж немецкой подлодки U-85 во главе с капитаном Гюнтером Крейхом. В плену капитан рассказал, что накануне ночью его подлодка была атакована неизвестным морским животным гигантских размеров. Удар был так силен, что лодку, всплывшую по технической надобности, перевернуло набок. Пока ужасная зубастая тварь готовилась ко второму удару, экипажу удалось отогнать ее оружейным огнем. Однако и одного удара оказалось достаточно, чтобы несколько механизмов оказались безнадежно сломанными. Именно поэтому U-85 не смогла уйти под воду при приближении британцев.

Подлодку британские моряки пустили ко дну, информацию, полученную от фон Крейха, не проверяли. Однако недавно, уже в наше время, U-85 была обнаружена на дне моря. Скорее всего, вскоре она будет поднята и изучена, и, вероятно, специалисты все же найдут ответ на вопрос о том, что же случилось с германской подлодкой, и какая морская тварь на нее напала.

Французские войска приезжали на фронт на такси

В первые несколько месяцев войны Германия со страшной скоростью продвигалась по территории Франции. К сентябрю 1914 года немецкие войска стояли лишь в 48 км к востоку от Парижа. Всего за месяц до этого французская армия потеряла 27 000 человек всего за одну битву и ей срочно требовалось подкрепление. Обычно новобранцев доставляли к линии фронта на поездах, но даже этого было недостаточно. Поэтому французы использовали дополнительно тот вид транспорта, который у них имелся в избытке, — такси. Таким образом на фронт были доставлены примерно 5 000 человек. Подкрепление, доставленное на такси, помогло сдержать натиск немцев.

Начало Первой мировой войны

Однако военные действия начались далеко не сразу после убийства австрийского эрцгерцога. Официальному объявлению войны предшествовал месяц напряжённости, так называемый «Июльский кризис». Австро-Венгрия направила сербскому правительству ультиматум, состоящий из 10 пунктов. Фактически это являлось грубым вмешательством во внутренние дела балканской страны. В то же время не было секретом, что террористы, совершившие удачное покушение на представителя австрийского правящего дома Габсбургов активно поддерживались некоторыми государственными и военными деятелями Сербии.

Ультиматум был вручён сербам 23 июля. 25 числа австрийцы получили ответ. Сербия соглашалась исполнить практически все пункты, за исключением одного — допустить на свою территорию австрийцев для проведения следственных мероприятий. Многие современники оценивали этот ответ как миролюбивый жест со стороны Сербии, однако Австро-Венгрия уже настраивалась на силовое решение проблемы. В этом её поддерживала и Германия.

Россия, узнав о происходящем на Балканах, начала частичную мобилизацию военнообязанного населения. Это встретило решительный отпор со стороны Германской империи. Несмотря на колебания Николая II и угрозы Вильгельма II, 30 июля было объявлено о всеобщей мобилизации в державе Романовых. Союзница России, Франция, также начала военные приготовления. Местный конфликт между Австро-Венгрией и Сербией, начавшийся 28 июля, быстро перерос в общеевропейскую войну — 1 августа началась война между Россией и Германией, 3 августа в потасовку вступила Франция, а на следующий день — Великобритания.

Человек в медной маске

Ремонт поврежденных лиц солдата был практически невозможным за несколько дней до пластической хирургии и трансплантации, поэтому наиболее часто используемым решением было создание масок. Некоторые из лучших масок были сделаны скульптором Анной Коулман Лэдд, который возьмет гипсовые слепки солдата и попытается воссоздать недостающую часть лица. Она сделала бы маски из меди и покрасила бы ее, чтобы она соответствовала коже во время ее ношения. Маска будет привязана к голове веревкой или висит на очках. В конце концов, Лэдд смог создать маски из изображений или фотографий. В 1925 году она была сделана кавалером (рыцарем) Легиона Чести для ее работы.

rarehistoricalphotos

rarehistoricalphotos

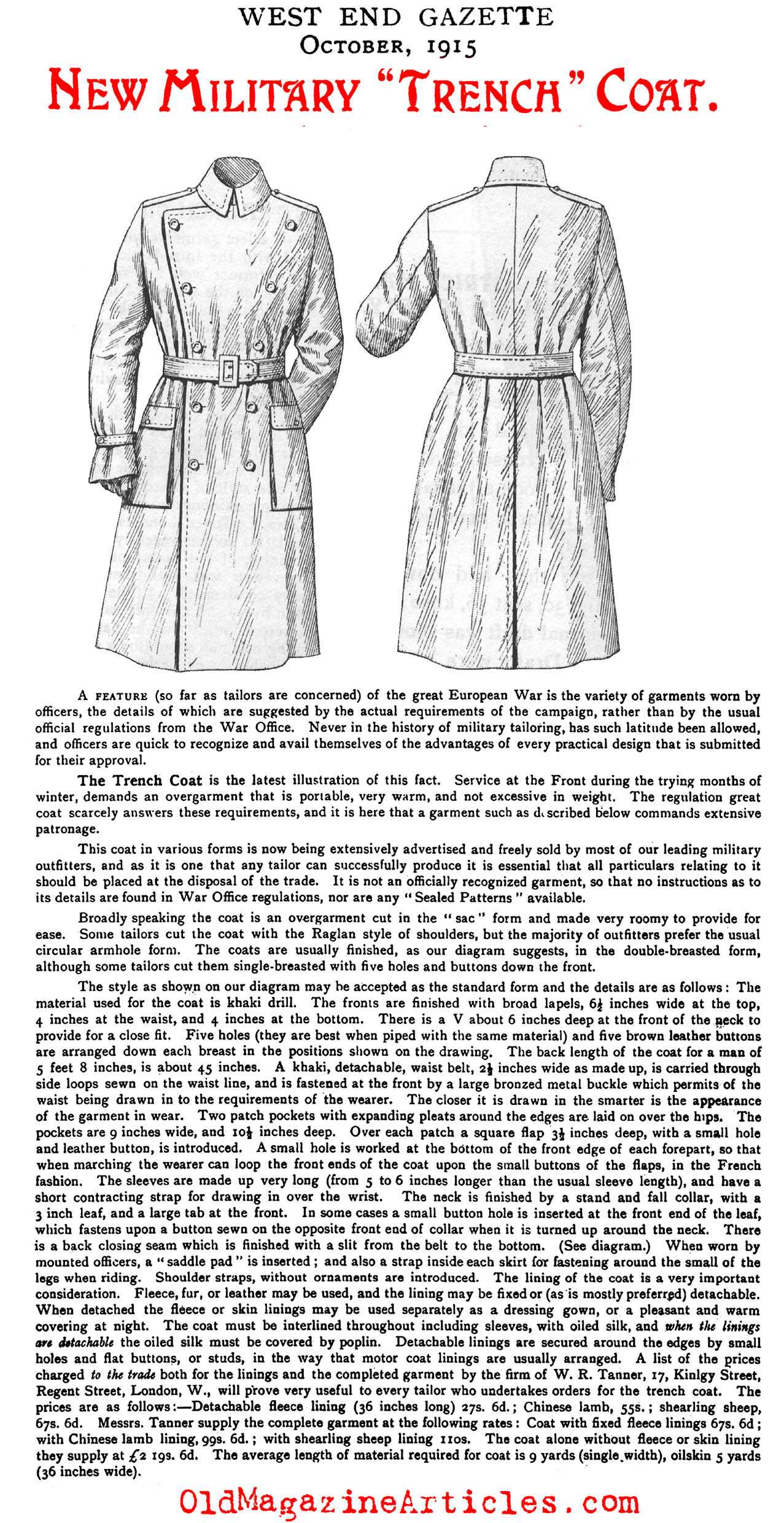

Военная модаТренчкоты, френчи и летные куртки

Видишь на улице модного парня с бородой, завитыми усами и набриолиненной прической, одетого по последней моде в узкие брюки, ботинки и плащ? Это хипстер. А плащ — это тренчкот. Буквально: trench coat — «траншейное пальто», которое выдавали солдатам для защиты от дождя. Оно вошло в моду после окончания Первой мировой. Тысячи солдат, вернувшись с фронта, гуляли по улицам европейских городов в своей военной форме. Не потому, что это было каким-то щегольством — просто зачастую больше нечего было надеть.

Видишь на улице модного парня с бородой, завитыми усами и набриолиненной прической, одетого по последней моде в узкие брюки, ботинки и плащ? Это хипстер. А плащ — это тренчкот. Буквально: trench coat — «траншейное пальто», которое выдавали солдатам для защиты от дождя. Оно вошло в моду после окончания Первой мировой. Тысячи солдат, вернувшись с фронта, гуляли по улицам европейских городов в своей военной форме. Не потому, что это было каким-то щегольством — просто зачастую больше нечего было надеть.

Модные пиджаки-френчи также родом именно оттуда. Называются они так не потому, что их носили французские солдаты, а потому что одного популярного английского генерала звали Джон Френч, и он просто обожал кители такого покроя.

Еще одним военным приобретением мира моды стали кожаные летные куртки. В начале XX века практически все самолеты имели открытую кабину, и во время полета летчики кутались в шубы, чтобы не околеть. Но в такой толстой одежде было неудобно управлять аэропланами, и поэтому в самом начале войны немцы придумали наряжать своих пилотов в толстые утепленные кожаные куртки. И сейчас можно надеть такую и щеголять в ней, представляя себя героем-авиатором. Настоящим «Красным Бароном»!

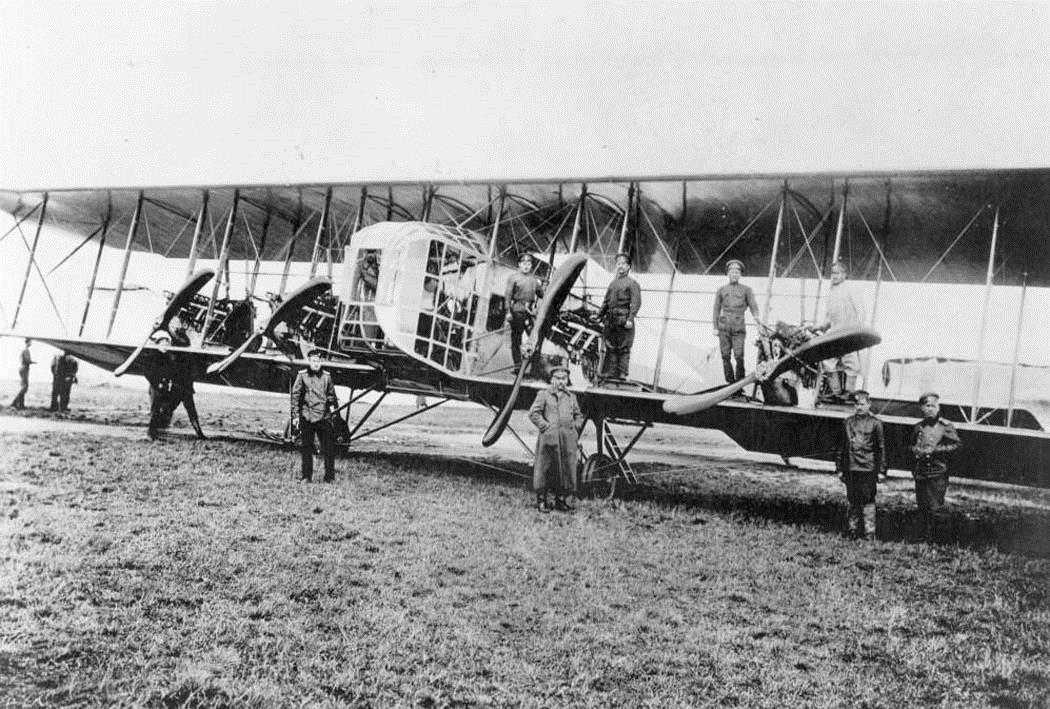

«Илья Муромец» – первый стратегический бомбардировщик

Первая мировая стала битвой не только людей, но и гонкой вооружений и технологий. Впервые в мире были использованы самолеты, что позволили сделать потери противника еще более существенным. Каждая из воюющих стран стремилась завладеть преимуществом не только на земле, но и воздухе.

Российской Империи удалось создать первый в мире стратегический бомбардировщик, названный в честь былинного богатыря Ильи Муромца. Основным преимуществом данного вида самолётов была высота, на которую поднимался аппарат для сброса бомб. Полёт на высоте в три километра делал русский бомбардировщик недосягаемым для артиллерии врага.

Рождение пластической хирургии

Первая мировая кардинально изменила характер солдатских ранений. Пулевые и штыковые раны все чаще уступали место ранениям от шрапнели, широко разлетающихся осколков, а также ожоговым травмам. После лечения из госпиталей выходило все больше солдат с обезображенными лицами. Лондонский хирург Георг Жиллис, ушедший во время войны добровольцем и служивший в полевых госпиталях в Бельгии и Франции, решил помочь этим страдальцам. Он изобрел первый в мире метод реконструкции лица с помощью человеческой кожи, приживляемой на место отсутствующих кожных фрагментов. Только после битвы на Сомме Жиллис и его персонал помогли вернуть человеческий облик примерно 2000 солдат. Его работы по приживлению кожи стали прорывными, а самого Жиллиса до сих пор называют отцом пластической хирургии.

Немецкие злодеяния

В августе 1914 года немецкая армия организовала массовую казнь бельгийских гражданских лиц в Льеже. Жители были окружены соседними деревнями и расстреляны. Любой, кто пережил стрельбу, был убит штыками. Было несколько причин для резни. Во-первых, они были возмездием за неудачи немецкой армии во время их вторжения в Бельгию. Во-вторых, большая часть немецкой армии считала, что местные жители были на самом деле гражданскими снайперами, которые нападали на них. В-третьих, немецкие войска выполняли военную политику, известную как Шреклихкеит, что означает страшность, которая призвана пугать гражданских лиц в оккупированных районах, чтобы предотвратить восстание.

postoronko

postoronko

Затопленные траншеи развили у многих солдат симптом «траншейной стопы»

Первую мировую войну и ее последствия часто вспоминают за ужасную жизнь солдат в окопах. Жизнь в окопах была трудной, и солдаты ежедневно сталкивались с многочисленными проблемами. Кроме того, сильные дожди еще более усугубили ситуацию, поскольку они затопили траншеи и создали непроходимые, грязные условия. Солдаты должны были слить воду и устранить повреждения. Страшная болезнь под названием «траншейная стопа», которая была похожа на обморожение, возникла в результате того, что мужчины долго стояли в воде. В некоторых случаях это превратилось в гангрену и привело к ампутации.

Затопленная траншея, Первая мировая война

Затопленная траншея, Первая мировая война

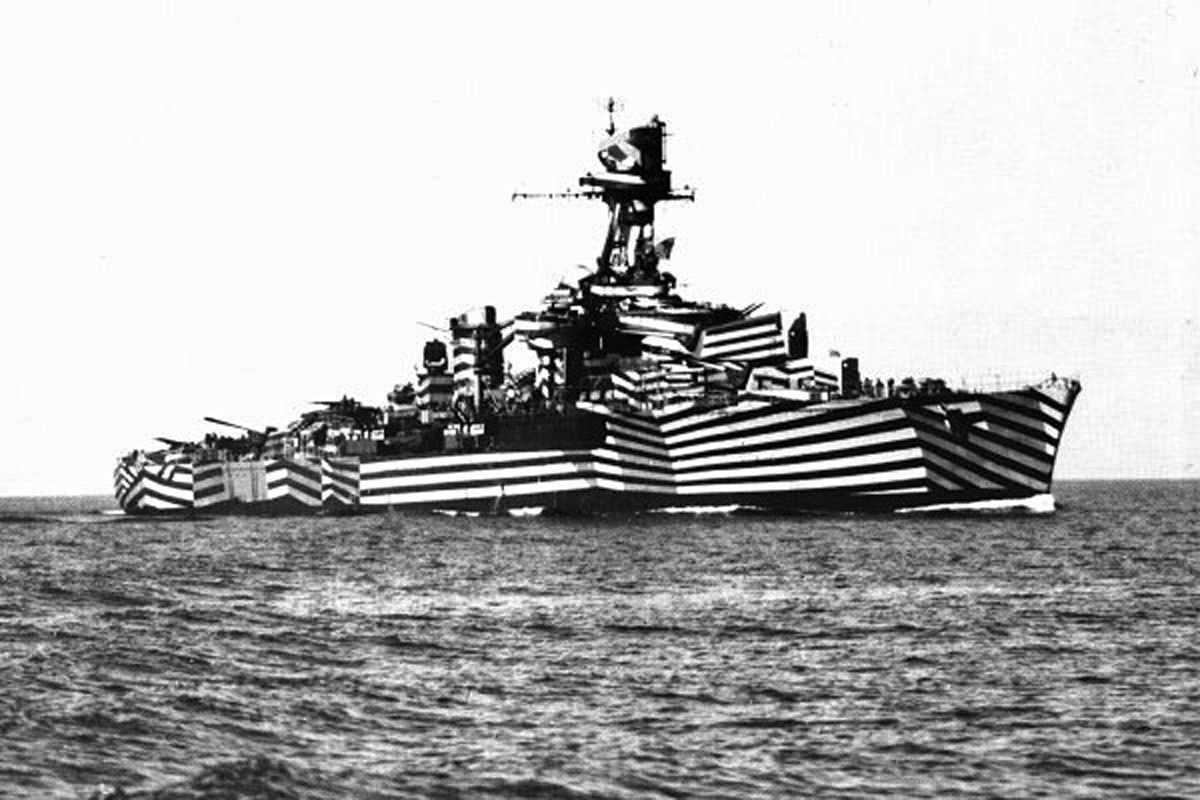

Корабельный тюнингВоенный контрторпедный кубизм

Серьезную проблему для военных и транспортных кораблей союзников представляли немецкие подводные лодки. Рейхсмарине развернули настоящую диверсионную войну на коммуникациях в Ла-Манше и в Атлантике. Подлодки появлялись из ниоткуда, пускали свои смертоносные торпеды, и спустя 10 минут снова исчезали в морской пучине. Для борьбы с ними придумали быстроходные эсминцы, вооруженные глубинными бомбами, самолеты-разведчики и систему конвоев. Но обнаружить и уничтожить подлодку было по-прежнему крайне сложно. Тогда союзники решили пойти другим путем: нужно было максимально усложнить задачу подводникам.

Для того, чтобы пустить торпеду точно, нужно было произвести очень сложные расчеты. Помимо расчета собственной скорости и темпа движения цели, взаимовлияния курсов, волнения на море, нужно было еще и определить тип корабля, чтобы узнать его скоростные и бронезащитные характеристики и найти самое слабое место. Для этого подводники пользовались подробнейшими справочниками, где были собраны все силуэты кораблей противника и приводились краткие сведения о каждом из них.

Чтобы снизить вероятность точного определения цели, ее скорости и курса, британский военно-морской офицер и талантливый художники-маринист Норман Уилкинсон придумал новую схему камуфляжной окраски кораблей. Вместо того, чтобы пытаться замаскировать судно, окрашивая его в цвета моря и пасмурного неба, на корабли стали наносить разноцветные ломаные линии и геометрические фигуры.Корпус корабля превращался в нагромождение каких-то иллюзорных плоскостей и углов.

Даже после пристального наблюдения было трудно понять, где его нос (и сколько их, этих носов), и в какую сторону движется корабль. Для разработки схем окраски судов привлекали именитых художников, работавших в стиле «кубизм». Такая схема окраски получила название Razzle Dazzle («суматоха») и действительно показала высокую эффективность: потери союзников на море значительно снизились — немецкие подлодки стали промахиваться чаще. Возможно, некоторый процент промахов был связан с неудержимым хохотом, который вызывали караваны разноцветных судов-попугаев, уверенно идущих неизвестным курсом с неизвестной скоростью.

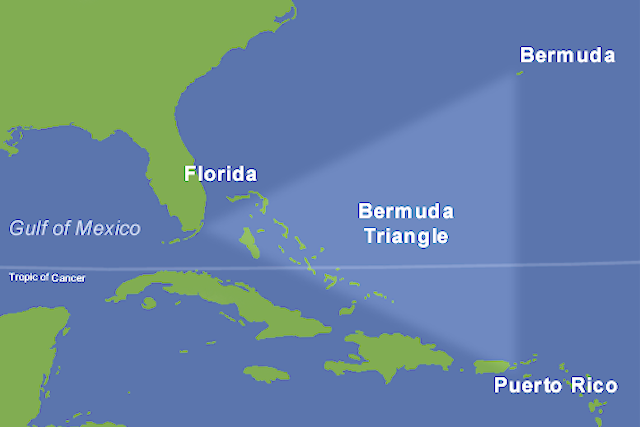

7. Военный корабль США «Циклоп»

USS Cyclops исчез в начале марта 1918 года , что сделало его одной из первых тайн, возникших в ныне печально известном Бермудском треугольнике. Это был угольщик , или тип корабля, использовавшийся для перевозки большого количества угля, а также один из крупнейших кораблей ВМС США в то время. Его потеря — вместе с более чем 300 моряками на борту — остается загадкой по сей день. Любопытно, что два родственных корабля — USS Nereus и USS Proteus — исчезли где-то в том же районе несколько лет спустя, в 1941 году.

Теории варьируются от немецких подводных лодок до огромных морских чудовищ, хотя большинство из них терпят неудачу из-за отсутствия доказательств. Огромные размеры судна в сочетании с отсутствием сигналов бедствия или признаков крушения заставили многих поверить в то, что с кораблем и его командой произошло что-то необычное. Некоторые из их потомков продолжили собственное расследование инцидента, хотя и без особого успеха.

Самый молодой британский солдат

Война всегда будоражила умы юношей и мальчиков, давая им возможность представить себя в роли героев. Во время войны часто происходили случаи, когда не достигшие совершеннолетия дети пытались стать солдатами — многие считали, что война не будет долгой, а это был шанс сбежать из скучной повседневной жизни и получить хоть какие-то приключения.

Самому маленькому солдату, которому чудом удалось пробраться в армию, было всего двенадцать лет. При отборе он солгал о своём возрасте, а так как из-за хорошего здоровья он быстро вытянулся и имел приличный даже для взрослых людей рост, то его обман сработал. Ему пришлось провести около шести недель в боях, где он встретил и свой день рождения, пока мать мальчика не написала в военный штаб и не оповестила об ошибке. В своём письме она приложила свидетельство о рождении мальчика, после чего его уволили и он благополучно вернулся в семью.

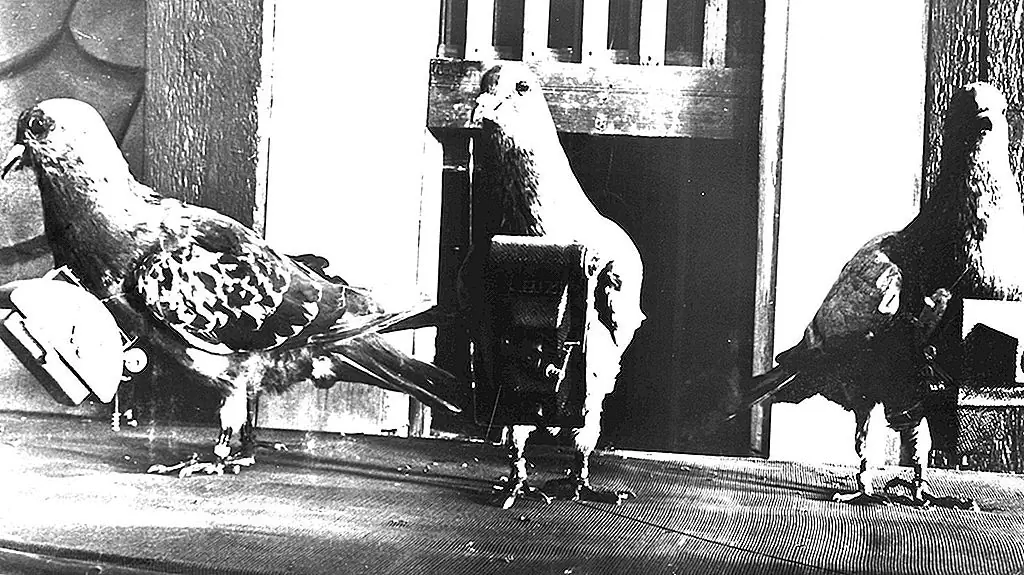

Голубь №888 и «окопные кошки».

Животные давно использовались человеком на войне. Первая Мировая не стала исключением. Скорее наоборот, животные использовались на фронтах очень активно. Так голуби использовались для передачи писем и приказов. Самый известный «пернатый вояка» — голубь №888, перенесший за годы войны сотни важнейших донесений. Это единственная птица, удостоенная воинского звания полковника и похороненная со всеми воинскими почестями. В окопах можно было часто встретить самых обыкновенных кошек. Но они не только ловили мышей и доставляли бойцам эстетическое удовольствие. Помимо всего прочего, они предупреждали их о начале газовой атаки лучше любых датчиков. Для тех же целей — контроля за чистотой воздуха — четвероногих матросов брали на борт субмарин. Сообщается также о попытках использовать тюленей для диверсий. Легенда гласит, что одному из дрессировщиков руководство российской армии поручило натренировать зверей закреплять мины на корпуса кораблей. Правда, все животные вскоре таинственно умерли, в чем обвинили германскую разведку.

Немного предыстории

Оглавление

Война началась в Европе 28 июля 1914 года. Поводом послужило убийство наследника трона Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда террористом сербского происхождения Гаврилой Принципом. Изначально в конфликт вступили лишь несколько государств Европы (в том числе и Россия), однако к моменту завершения противостояния воевали уже 38 стран (всего их тогда было 59).

Устоявшееся название эта война получила лишь к 1939 году. До этого ее называли и «Вторая Отечественная», «Великая война» и т.д. Почему именно 1939 год? Ответ прост: в этом году фашисты развязали новую войну, которая обещала быть не менее ужасной.

Своеобразной «репетицией» методов этого первого мирового конфликта была англо-бурская война. Здесь массировано использовались пулеметы, их, а также другое современное вооружение буры покупали у Германии. Так как бурский войск было значительно меньше, чем британских, они избрали тактику «окопной войны», что позволило им на протяжении длительного времени сопротивляться британской агрессии. До этого окопы так массово никогда не применялись, бой был не позиционным, а мобильным, когда солдаты противоборствующих сторон, словно средневековые рыцари, в полный рост сближались друг к другу и сражались открыто, никуда не прячась.

https://youtube.com/watch?v=aDifNxkUV7M

Шер Ами

Одна легендарная история о голубях с войны — это голубь, прозванный Шер Ами. Как рассказывается в октябре 1918 года, американские солдаты оказались в ловушке немцев и отрезаны от других союзных войск без рабочих радиостанций. Их единственный шанс быть спасенным — отправить сообщение голубем, предупредив союзников о своем местонахождении. По сообщениям, голубь Шер Ами пролетел в 25 милях от немецких линий до штаб-квартиры США всего за 25 минут. Немецкие войска, по-видимому, стреляли в голубя в сундук, но он продолжал летать домой и успешно доставил координаты «Потерянного батальона» американцам. Началось спасение, и 194 человека были спасены. Шер Ами был награжден Croix de Guerre Palm за его невероятный подвиг.

Национальное общество Audubon

Национальное общество Audubon

«Атака мертвецов».

Каждый школьник в России знает о подвиге защитников Брестской крепости. Но далеко не каждому известно, что чуть меньше чем за четыре десятилетия до этого на счету русских солдат уже была подобная безнадежная битва. Осада небольшой крепости Осовец, прикрывающий путь на Белосток, продолжалась 190 дней. Прославилась он в первую очередь безнадежной контратакой 13-й роты 226 Землянского полка. 24 июля 1915 года немцы предприняли массированную газовую атаку. У русских солдат практически не было индивидуальных средств защиты, и все они получили отравления той или иной степени тяжести. Большая часть из гарнизона погибла или получила тяжелейшие отравления. Немецкие части под прикрытием артиллерии пошли в атаку, но навстречу им из зеленых клубов хлора выступили фигуры людей, больше похожих на ходячих мертвецов, с лицами, замотанными тряпками, слезящимися глазами, в изорванных гимнастерках, беспрерывно кашляющие, но сжимающие в руках винтовки. Атаку возглавил подпоручик Владимир Котлинский. Немцы были отброшены на свои исходные позиции, хотя сам офицер погиб. Посмертно был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Позже крепость Осовец была оставлена русскими частями по приказу командования.

«Веселый Роджер».

Именно в годы Первой мировой у английских подводников появилась традиция вывешивать после успешного рейда «пиратский» флаг с черепом и костями, известный также как «веселый Роджер». Английский адмирал Артур Вильсон был уверен, что субмарины — нечестное оружие, недостойное джентльменов, и был против их использования. Он призывал вешать без суда и следствия как пиратов всех членов экипажей вражеских подлодок, попавших в плен. Памятую об этом, капитан английской субмарины E9, возвращаясь из рейда в порт приписки, поднял шутки ради над своим судном «веселого Роджера». Традиция прижилась, и до сих пор возвращаясь с успешной операции подводники с туманного Альбиона поднимают черный флаг с черепом и костями.

После войны свое существование прекратили четыре империи

В Первой мировой войне участвовало более 30 стран. В то время стало применяться современное вооружение, в том числе танки и самолеты. Десятки миллионов солдат сражались за Родину.

В те годы было убито 10 миллионов солдат, 12 миллионов мирных жителей и более 50 миллионов человек получили ранения. Результатом этой серьезной битвы стала серия революций, крах и ликвидация четырех империй: Немецкой, Российской, Австро-Венгерской и Османской. Больше всего пострадали Германская и Российская империи. Они не только значительно ослабли экономически, но и потеряли часть своей территории.

Неожиданное перемирие

В 1915 году на полуострове Галлиполи австралийско-новозеландский армейский корпус противостоял турецким войскам, пытаясь сбросить их в Дарданеллы. После одной особенно жестокой штыковой атаки на нейтральной полосе остался раненый австралиец. Он звал на помощь, но никто не рисковал пойти за ним под огнем. Внезапно стрельба с турецкой стороны стихла, и один из турецких солдат поднялся из окопа с белым флагом в руках. В наступившей тишине он подошел к раненому, взял его на руки и донес до окопов австралийцев. Когда турок вернулся к своим, стрельба возобновилась. Но отношения между солдатами изменились: они перебрасывали во вражеские окопы сигареты и еду и махали друг другу в знак благодарности. В битве при Галлиполи погибло 43 тысячи солдат союзников. Позднее Кемаль Ататюрк, тоже воевавший там, приказал поставить памятник павшим воинам на месте сражений. «Вы лежите в дружеской земле, — сказал он. — Покойтесь с миром!»

Король и королева на передовой

Альберт I, король Бельгии из Саксен-Кобруг-Готской династии, двоюродный брат британского короля Георга V и германского кайзера Вльгельма II, отказался договориться с немцами о проходе германских войск через Бельгию для атаки на Францию и во главе своей армии встал лицом к лицу с немцами. Ожесточенное сопротивление бельгийцев, стоявших на реке Изер, помогло английским и французским войскам приготовиться к переломной битве при Марне. При этом король не просто командовал армией, но и сам не уходил с передовой, а его жена, королева Элизабет, служила здесь же сестрой милосердия. легенды о короле-воине, делящем окопы с солдатами, быстро распространилась по армиям, причем не только союзническим. По слухам, немецкие солдаты боялись стрелять в сторону короля — то ли из уважения к сану, то ли из страха наказания за смерть кайзеровского родственника.

Кампания 1914

Начало Первой мировой войны

Война разворачивалась на двух основных театрах военных действий — в Западной и Восточной Европе, а также на Балканах и в Северной Италии, в колониях — в Африке, в Китае, в Океании. В 1914 году все участники войны собирались победить путем решительного наступления, никто не ожидал, что война примет затяжной характер.

Германия отправила основные силы на западный фронт, надеясь быстрым ударом разгромить Францию, а затем разделаться с Россией. 4 августа германские войска вторглись в Бельгию и Люксембург, 13 августа была взята крепость Льеж, 20 августа был занят Брюссель, а 24 августа взята крепость Намюр. 14-24 августа состоялось пограничное сражение на французской границе в Арденнах, а также у Шарлеруа и Монса. В нем франко-английские войска потерпели крупное поражение и немцы продолжили вторжение во Францию, подойдя на расстояние 50 километров к Парижу. В сентябре 1914 произошла первая битва на Марне, в которой французам удалось переломить ход боевых действий и отбросить немецкие войска на фронте от Вердена до Амьена на 50-100 километров назад, чему способствовала переброска нескольких германских корпусов с Западного фронта в Восточную Пруссию против вторгшихся туда русских армий. После этого произошел так называемый бег к морю — установление линии фронта до Cеверного моря.

На восточном фронте произошло два крупных сражения: Восточно-Прусская операция 1914 года и Галицийская битва.

На сербском фронте дела шли для австрийцев неуспешно. Несмотря на большое численное превосходство им удалось занять находившийся на границе Белград только 2 декабря, но 15 декабря сербы отбили Белград и выбили австрийцев со своей территории.

Вступление в войну Османской империи

С началом войны в Турции не было согласия вступать ли в войну и на чьей стороне. В неофицальном младотурецком триумвирате военный министр Энвер-паша и министр внутренних дел Талаат-паша были германофилами, но Джемаль-паша был сторонником Антанты. 2 августа 1914 был подписан германо-турецкий союзный договор, по которому турецкая армия фактически отдавалась под руководство германской военной миссии, и объявлена мобилизация. Однако в то же время турецкое правительство опубликовало декларацию о нейтралитете. 10 августа в Дарданеллы вошли немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау», ушедшие от преследования британского флота в Средиземном море. С появлением этих кораблей не только турецкая армия, но и флот оказались под командованием немцев. 9 сентября турецкое правительство объявило всем державам, что оно приняло решение отменить режим капитуляций (особое правовое положение иностранных граждан). Это вызвало протест со стороны всех держав.

Тем не менее большинство членов турецкого правительства, в том числе великий визирь, всё ещё выступали против войны. Тогда Энвер-паша вместе с немецким командованием начал войну без согласия остальных членов правительства, поставив страну перед свершившимся фактом. Турция объявила «джихад» (священную войну) странам Антанты. 29 и 30 октября 1914 турецкий флот под командованием германского адмирала Сушона обстрелял Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. 2 ноября 1914 года Россия объявила Турции войну. 5 и 6 ноября за ней последовали Англия и Франция. Вступление Турции в войну прервало морскую связь между Россией и её союзниками через Черное и Средиземное моря. Возник Кавказский фронт между Россией и Турцией. В декабре 1914—январе 1915 годов в ходе Сарыкамышской операции русская Кавказская армия остановила наступление турецких войск на Карс, а затем разгромила их и перешла в контрнаступление.

Боевые действия на море

С началом войны германский флот развернул крейсерские действия по всему Мировому океану, что, однако, не привело к существенному нарушению торгового судоходства союзников. Тем не менее, для борьбы с германскими рейдерами была отвлечена часть флота союзников. Германской эскадре адмирала Шпее удалось нанести поражение английской эскадре в бою у мыса Коронель (Чили) 1 ноября 1914 года, но позже она сама была разгромлена англичанами в Фолклендском бою 8 декабря 1914.

В Северном море флоты противоборствующих сторон осуществляли набеговые действия. Первое крупное столкновение произошло у 28 августа 1914 у о. Гельголанд (Гельголандский бой). Победа досталась английскому флоту.

31 мая 1916 произошло Ютландское сражение — столкновение основных сил Англии и Германии. По количеству потерь выиграли немцы, но стратегическая победа оказалась на стороне Британии, поскольку после Ютланда германский флот больше не рисковал выходить в открытое море.

Россия в Первой мировой войне

Российская империя в августе 1914 года ещё не успела реализовать программу модернизации армии и флота. Царская армия не вела крупных войн со времён столкновения с Японией. Сильной стороной было количество — правительство смогло мобилизовать более 5 миллионов человек, в мирное время в армии проходили службу 1,5 миллиона.

Для сравнения — менее миллиона солдат и офицеров в мирное время имела Германия, после проведения мобилизации это число увеличилось почти на 4 миллиона человек.

В августе 1914 года русская армия начала наступление в Восточной Пруссии, откликнувшись на призыв Франции. Первоначальный успех сменился разгромом армии Самсонова в мазурских болотах в сентябре. Русские войска отступили на изначальные позиции.

В течение осенних месяцев германское командование предпринимало попытки ликвидировать так называемый «польский выступ» — русское Царство Польское. Армия была вынуждена оставить Западную Польшу, однако в то же время провела успешные наступления в австрийских Галиции и Буковине.

Зимой в результате Саракамышской операции на Кавказском фронте русские войска остановили наступление турок и вошли на территорию Османской империи. Кавказский театр военных действий на протяжении всей войны оставался самым успешным для России.

На следующий, 1915 год, германское командование планировало вывести Россию из войны. Началось «великое отступление» русской армии. Войска несли тяжёлые потери, германские наступления сильно сказывались на настроениях солдат и офицеров. Россия потеряла завоевания в Галиции и Буковине, была вынуждена оставить Польшу, часть Прибалтики и Белоруссии. Однако оставалась в войне.

В 1916 году союзники попытались сломить сопротивление Германии. Брусиловский прорыв, организованный летом 1916 года, стал важным звеном в цепочке Сомма-Верден-Изонцо. Русские продвинулись на 100 километров за линию фронта, вынудили Германию перебрасывать резервы для латания дыр. Но успех оказался локальным.

В 1917 году на фоне революции русская армия стала разлагаться, участились случаи дезертирства и братания. Июльская операция, так называемое «наступление Керенского», с треском провалилось. Россия, теперь уже большевистская, вышла из войны в марте 1918 года, подписав тяжёлый Брестский мир.

Волонтёрство Уолта Диснея

В возрасте шестнадцати лет Уолт Дисней работал водителем для перевозки больных в госпитале. По некоторым сведениям, известный мультипликатор хотел отправиться на войну, но его не взяли из-за несовершеннолетия.

В истории это не первый случай, когда известные люди работали волонтёрами: Агата Кристи несколько лет сидела с больными и помогала медсёстрам ухаживать за пациентами. Писательница Вера Бриттен описывала свои молодые годы в автобиографии как ужасное время, ведь война унесла практически всю её семью. Чтобы как-то уменьшить боль, она помогала Красному кресту, работала медсестрой и даже добывала продукты питания осиротевшим детям.

Предыстория конфликта

Задолго до этого в Европе нарастал клубок противоречий между великими державами — Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, Россией. Так, Великобритания не могла простить Германии поддержку буров в англо-бурскую войну 1899—1902 годов, Франция стремилась взять реванш за поражение, нанесённое ей Германией в франко-прусской войне 1870-1871 годов, а также намеревалась возвратить Эльзас и Лотарингию, отделенные от Франции в 1871 году, Российская империя претендовала на свободный проход своего флота в Средиземном море, настаивала на ослаблении или пересмотре в свою пользу режима контроля над проливом Дарданеллы, Германская империя как новая динамичная империя стремилась к военному, экономическому и политическому лидерству на континенте, а также включившись в борьбу за колонии только после 1871 года, претендовала на равные права в колониальных владениях Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Португалии. Проявляла особую активность в получении рынков. Кроме этого Австро-Венгрия, будучи многонациональной империей, по причине межнационального противостояния была постоянным очагом нестабильности в Европе. На Ближнем Востоке сталкивались интересы практически всех держав, стремившихся успеть к разделу разваливающейся Османской империи (Турции).

После франко-прусской войны 1870 года и до 1914 года в Европе вспыхивали локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война), но в большую войну они не перерастали. В 1905 Германия пыталась заключить союзный договор с Россией (Бьёркский договор), но он не вступил в силу. К 1914 году уже оформились два блока.

Блок Антанта (оформился после русско-французского, англо-французского, а впоследствии и англо-русского союза в 1907):

Российская Империя;

Великобритания;

Франция.

Блок Тройственный союз:

Германия;

Австро-Венгрия;

Италия.

Италия, однако, вступила в войну в 1915 на стороне Антанты — зато к Германии и Австро-Венгрии в ходе войны присоединились Турция и Болгария, образовав Четверной союз (или блок Центральных держав).

Пластическая операция

До времён войны о пластической хирургии как об отдельном направлении медицине не говорилось. Испытания и эксперименты врачей проводились приватно и не использовалось на мирных жителях, однако когда бессчётное количество раненых солдат заполняло госпитали с обезображенными лицами и частями тела, медикам приходилось использовать все свои навыки для работы. Отцом пластической хирургии считается Харольд Гиллис. С помощью его знаний и возможностям было изменено более ста лиц.

Конечно, пластическая хирургия того времени была далека от тех чудес медицины, что может подарить нам современная наука. Тогда медицина была не способна вернуть первоначальный вид человеку; использовались технологии только для того, чтобы не ходить с открытыми ранами и человек мог выжить. Очень часто врачам во время битвы приходилось работать с пациентами, у которых отсутствовали те или иные части лица: бывали случаи, когда нужно было буквально по кусочкам восстанавливать лицо живого человека.

№1

В начале двадцатого века Германия начала расширять свое господство на африканском континенте, тем самым усилив свою мощь. Она начала представлять серьезную угрозу Франции и Великобритании, какие были ее главными конкурентами в Европе.

С другой стороны, Австро-Венгерская империя аннексировала Боснию, что привело к конфликту между Россией и Сербией.

Ко всему этому добавился территориальный конфликт Османской империи с Сербией и Грецией (османы были связаны союзом с Германией и Австро-Венгрией).

Последней каплей стало убийство сербским националистом Гаврило Принципом эрцгерцога Франца Фердинанда фон Габсбурга 28 июня 1914 в Сараево. После этого происшествия Австрия сразу же объявила войну Сербии и начала вторжение. Через месяц, 30 июля, Россия объявила мобилизацию. 1 августа Германия объявила войну России. 3 августа Франция заявила о поддержке России, а Великобритания, о поддержке Франции. Того же 3 августа Германия объявила войну Франции, а 6 числа войну России объявила Австро-Венгрия.

В 1915 году в противостояние вступила Османская империя, присоединившаяся к Германии и Австрии.

Госпитали в частных домах

В какой-то момент раненых пациентов стало настолько много, что хранить их внутри больницы становилось невозможным. Нередки были случаи, когда больных с тяжёлыми травмами укладывали на кушетки во дворах. Потому что и коридоры, столовые и даже санузлы были забиты другими людьми. После того как та новость разлетелась по всей Великобритании, неравнодушные люди устроили благотворительность. Кто-то выделял собственные дома, некоторые разрешали укладывать пациентов в помещениях своего предприятия.

Были также зафиксированы госпитали:

- в центральных школах, где очень часто в пустующих кабинетах лежали раненые солдаты;

- на фермах в сарае – в деревнях больницы тоже страдали от переизбытка больных людей;

- в частных домах.