Одиннадцать

Этому человеку в итоге не досталась Нобелевская премия, но весь ужас в том, что он имел реальные шансы ее получить! Да-да, в 1939 году, всего за три месяца до вторжения Германии в Польшу и начала Второй мировой войны, на Нобелевскую премию мира был номинирован Адольф Гитлер!

Номинировал его член парламента Швеции, социал-демократ Эрик Готфрид Кристиан Брандт. В своем представлении он назвал Гитлера «посланным Богом борцом за мир», выразив уверенность, что диктатор способен «принести мир Европе, а может быть, и всей планете». Это представление наделало немало шума, несколько шведских университетов даже отказались от лекций Брандта. Парламентарий был вынужден униженно оправдываться.

Как оказалось, антифашист Брандт решил, что выдвижение Гитлера на Премию мира будет неплохой шуткой. Что ж, шутка удалась: Нобелевский комитет со звериной серьезностью внес Гитлера в официальный список претендентов на Нобелевскую премию мира. Он числится там и поныне — в перечне из девяти номинантов 1939-го. Можете перечитывать этот список на сайте всякий раз, когда вас посетят фантазии о непогрешимости Нобелевского комитета и его решений.

Текст: Глеб Подольский

Изображения: из открытых источников

Живите яркой жизнью!

Больше постов НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ БЛОГА и в АРХИВЕ ПУБЛИКАЦИЙ

Оперативная информация на наших аккаунтах:

fb — , ;

vk — vk.com/labprir;

ok — ok.ru/group/52618336075994;

t — t.me/koteykarorshah;

ig — instagram.com/koteykarorshah

Как Герман Гессе становится Эмилем Синклером

Заключив контракт с издательством Сэмюэля Фишера, Гессе бросил работу в антикварных лавках и официально стал зарабатывать творчеством. Он обзаводится семьей, приобретает дом в провинции и живет стабильной идиллической жизнью.

Похожее впечатление производит и его литература — романтическая и натуралистическая проза, достаточно простая и предсказуемая, не выделяющаяся ничем, кроме своего качества.

Кажется, что именно таким писателем Герман Гессе будет всегда. Но он отказывается становиться заложником подобного образа.

В этот дом в Гайенхофене Герман Гессе переезжает сразу после своего успеха. Он проводит там целых восемь лет, наслаждаясь творчеством и сельской жизнью в кругу семьи. Это здание расположено на берегу живописного Боденского озера — того самого, что находится одновременно в Германии, Швейцарии и Австрии. Сейчас там один из музеев Гессе

В этот дом в Гайенхофене Герман Гессе переезжает сразу после своего успеха. Он проводит там целых восемь лет, наслаждаясь творчеством и сельской жизнью в кругу семьи. Это здание расположено на берегу живописного Боденского озера — того самого, что находится одновременно в Германии, Швейцарии и Австрии. Сейчас там один из музеев Гессе

Почему именно туда? Просто любовь к Индии и восточной философии почти прописана в генетическом коде писателя — его родители покинули эту страну только из-за неподходящего для здоровья климата. Необходимость самой поездки для Гессе отлично описал академик С.С. Аверинцев в предисловии к избранным сочинениям писателя — тот просто изменил судьбе странника и бродяги. В Индии Гессе задумывается о праве творца вести обычную счастливую жизнь, но не находит однозначного ответа.

Вместо этого он сталкивается с действительностью, ведь начинается Первая мировая. Он ужасается царящей вокруг истерии. Гессе пугает энтузиазм, с которым «люди духа» встречают изменения. Милитаристским настроениям поддаются писатели и публицисты, художники и композиторы — все те, кто, по скромному мнению Гессе, должны создавать общую культуру. В попытке что-то сделать Гессе публикует статью, ссылаясь на Девятую симфонию Бетховена. «Друзья, довольно этих звуков!» — пишет он. И жестко критикуется.

Жестко обходится с ним и сама жизнь — именно в тот период, когда от Гессе начинают отворачиваться читатели, умирает его отец и сходит с ума жена. Как будто вдобавок к этим потрясениям он истощает себя непривычной работой, к которой вряд ли был приспособлен, — снабжает военнопленных книгами. Неизвестно (во всяком случае, так утверждает кандидат филологических наук Ю.В. Каминская, а причин не верить ей нет), доходили ли эти книги до получателей и читал ли их кто-нибудь, но Гессе упрямо продолжает заниматься этим. В результате ему самому требуется помощь психоаналитика, и он проходит терапию у ученика Карла Юнга, Йозефа Лэнга.

Всё это не только меняет мировосприятие Гессе, но и приводит к началу нового литературного периода. Циклом рассказов о Кнульпе он как бы подводит итоги. Понедельником литературного творчества становится «Демиан».

Внешние ссылки

-

Авторитетные записи :

- ( )

- Ресурсы для исследований :

- Ресурс, связанный со здоровьем

Межвузовская библиотека здоровья

:

|

Лауреаты Нобелевской премии по физике |

|

|---|---|

| 1901–1925 |

|

| 1926–1950 |

|

| 1951–1975 |

|

| 1976–2000 |

|

| С 2001 г. |

|

|

Ссылки

- Информация с сайта Нобелевского комитета (англ.)

- Биография на сайте Нобелевского комитета (англ.)

ar:فليكس بلوخ bg:Феликс Блох bn:ফেলিক্স ব্লখ bs:Felix Bloch ca:Felix Bloch cs:Felix Blocheo:Felix Blochfa:فلیکس بلاک fi:Felix Blochgl:Felix Blochhi:फीलिक्स ब्लाख ht:Felix Bloch hu:Felix Bloch id:Felix Bloch io:Felix Blochja:フェリックス・ブロッホ ko:펠릭스 블로흐 ku:Felix Bloch la:Felix Bloch lv:Fēlikss Blohs mr:फेलिक्स ब्लॉक nl:Felix Bloch no:Felix Bloch oc:Felix Bloch pa:ਫ਼ੈਲਿਕਸ ਬਲੋਕ pl:Felix Bloch pnb:فیلکس بلوخ pt:Felix Bloch ro:Felix Bloch sk:Felix Bloch sl:Felix Bloch sr:Феликс Блох sv:Felix Bloch sw:Felix Bloch tr:Felix Blochyo:Felix Bloch zh:费利克斯·布洛赫

- Уведомление: Предварительной основой данной статьи была статья БЛОХ Феликс в ЭЕЭ

Восемь

В 1923 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие инсулина получили канадские ученые Фредерик Бантинг и Джон Маклеод. При этом вклад Маклеода в открытие ограничился тем, что, будучи крупной административной шишкой в университете Торонто, он выделил Бантингу для работы небольшую лабораторию и десяток подопытных собак. Мало того, Маклеод с самого начала не верил в идеи Бантинга и даже после получения первых обнадеживающих результатов требовал все новых подтверждений.

Об этой громкой истории знал весь научный мир. Ну а Нобелевский комитет прекраснодушно хлопал глазами: выделение инсулина и сдачу в аренду лабораторного помещения он оценил одинаково.

ОПОЗДАЛИ С ЗАЯВКОЙ

Как это было возможно, ведь «вождь мирового пролетариата» действовал и руководил страной в годы Гражданской войны? Какая уж тут могла быть премия за защиту мира! Но скажем больше — Ильич даже дважды выдвигался на Нобелевскую премию мира. И ни разу ее не получил. Почему?

В первый раз норвежские социал-демократы оживились в конце ноября 1917 года. Там прочитали знаменитый ленинский Декрет о мире, после чего радостно и высоко оценили призывы лидера большевиков о выходе России из империалистической войны.

Наивные зарубежные гуманисты верили Ленину на слово, будто забыв, как еще совсем недавно он яростно призывал «превратить войну империалистическую в войну гражданскую», что с успехом немного позже и проделал. Норвежцы заявили тогда, глубокой осенью 1917 года, о Ленине: «Он не только всеми силами пропагандирует мир, но и принимает конкретные меры к его достижению». Премию захватившему власть в России политическому экстремисту Ульянову (Ленину) собирались присудить с формулировкой «За торжество идей мира».

Но спохватились насчет «торжества». Идеи-то мира, конечно, высказывались, а вот с оценкой их грядущего осуществления в неспокойной России Нобелевский комитет решил подождать. Но как было отказаться от только что произнесенных вдохновенных речей без потери лица? Был найден формальный повод: мол, данное предложение отклонено в связи с опозданием ходатайства к установленному сроку — 1 февраля 1918 года.

Принцип неопределенности

Тем временем Поль Дирак, совершенно независимо от Геттингенской группы, представил квантовую механику на новом языке операторов. В Цюрихе Эрвин Шредингер применил другой подход и в 1926 году разработал волновую механику — другую форму квантовой механики, которая оказалась, как показал Шредингер, эквивалентной матричному методу.

Но Гейзенберг и другие приверженцы матричной механики сразу же начали борьбу в защиту своей концепции, причем с обеих сторон она принимала все более эмоциональную окраску. Ни одна из сторон не желала пойти на уступки, что означало бы признание профессионального превосходства противников. Сама суть и будущее направление развития квантовой механики стали предметом спора в научном мире.

По крайней мере три события, случившиеся в 1926 году, вызвали у Гейзенберга ощущение пропасти между его идеями и точкой зрения Шредингера. Первое из них — цикл лекций, прочитанный Шредингером в Мюнхене в конце июля и посвященный его новой физике. На этих лекциях молодой Гейзенберг доказывал переполненной аудитории, что теория Шредингера не объясняет некоторых явлений. Однако он не сумел никого убедить и покинул аудиторию в подавленном состоянии. Затем на осенней конференции немецких ученых и врачей Гейзенберг стал свидетелем полной и ошибочной, с его точки зрения, поддержки идей Шредингера.

Наконец, в Копенгагене в сентябре 1926 года между Бором и Шредингером разгорелась дискуссия, в которой ни одна из сторон не добилась успеха. В итоге было признано, что никакую из существующих интерпретаций квантовой механики нельзя считать вполне приемлемой.

А в феврале 1927 года Гейзенберг неожиданно дал нужную интерпретацию квантовой теории в статье «О квантово-теоретическом истолковании кинематических и механических соотношений», посвященной принципу неопределенности.

Согласно принципу неопределенности, одновременное измерение двух так называемых сопряженных переменных, таких как положение (координата) и импульс движущейся частицы, неизбежно приводит к ограничению точности. Чем более точно измерено положение частицы, тем с меньшей точностью можно измерить ее импульс, и наоборот. В предельном случае абсолютно точное определение одной из переменных ведет к полному отсутствию точности при измерении другой.

Совместно с идеями таких светил, как Нильс Бор и Макс Борн, принцип неопределенности Гейзенберга вошел в логически замкнутую систему «копенгагенской интерпретации», которую Гейзенберг и Борн перед встречей ведущих физиков мира в октябре 1927 года объявили полностью завершенной и неизменяемой. Эта встреча, пятая из знаменитых Сольвеевских конгрессов, произошла всего через несколько недель после того, как Гейзенберг стал профессором теоретической физики в Лейпцигском университете. Будучи всего двадцати пяти лет от роду, он стал самым молодым профессором в Германии.

Гейзенбергу удалось сделать Лейпциг новым центром современной теоретической физики вместе с другим учеником Зоммерфельда — Питером Дебаем, который занимал кафедру экспериментальной физики, и Фридрихом Хундом, который стал экстраординарным профессором теоретической физики в 1929 году.

К началу 1930-х новое поколение теоретиков, таких как Феликс Блох, Рудольф Пайерльс, Эдвард Теллер, Виктор Вайскопф, Карл Фридрих фон Вайцзеккер, широко распространило идеи «школы Гейзенберга». В Лейпциг съехались студенты и научные сотрудники со всего мира, в том числе Этторе Майорана из Италии, Ласло Тиса из Венгрии, Сейси Кикути, Синъитиро Томонага и Сатоси Ватанабэ из Японии. Многие из них заработали свои первые академические лавры под руководством Гейзенберга, применив квантовую механику к физике твердого тела.

После визита к Гитлеру Планк убедил Гейзенберга, что физическая профессия будет лучше защищена тихими усилиями за кулисами, чем открытым протестом

dhm.de

Четыре

В 1949 году Нобелевскую премию по медицине получил португалец Антониу Эгаш Мониш за изобретение лоботомии. Он считал, что, вырезав пациенту часть мозга, можно избавить его от психического заболевания. Лоботомию превозносили как «величайшее открытие в истории психиатрии» и быстро внедрили в клиническую практику по всему миру.

Не сразу медики поняли, что лоботомия помогает не столько излечивать пациентов, сколько аккуратно их складировать. После операции буйный псих, если он не умирал на операционном столе, превращался в безразличный ко всему овощ, неспособный даже почесаться без команды. Уже в конце 1950-х применение лоботомии в психиатрии быстро пошло на спад, а вскоре и вовсе исчезло из цивилизованной медицинской практики.

А вот Нобелевка никуда не делась. Кстати, в молодости Мониш небезуспешно занимался политикой — может, этим объясняется его стремление подправить народу мозги?

Биография

Ф. Блох родился в Цюрихе (Швейцария). Высшее образование получил в высшей технической школе Цюриха. Поступал на инженерное отделение, но вскоре перешел на физическое, в этот период В. Гейзенберг занимался там фундаментальными исследованиями в области квантовой механики.

Получив диплом в 1927 г. он продолжил обучение в Лейпцигском университете, получив докторскую степень в 1928 г. Затем он продолжил заниматься наукой в Германии, последовал за Гейзенбергом в Копенгаген, вместе с Паули, Бором. Затем работал с Фермив Риме.

Блох опубликовал статьи по квантовой механике и по теории электрических и магнитных свойств кристаллов. Он также внес крупный вклад в теорию ферромагнетизма и теорию прохождения быстрых заряженных частиц через вещество.

В 1934 г. после того как нацисты пришли к власти в Германии, эмигрировал в США и занял должность профессора кафедры теоретической физики в Станфордском университете. Здесь, продолжая теоретические исследования, он занялся также экспериментальной физикой. В 1940 г. он (вместе с Л. Альваресом) впервые измерил магнитный момент нейтрона.

В 1939 г. стал натурализованным гражданином США. Во время Второй мировой войны принимал участие в работе над атомной бомбой в национальной лаборатории Лос-Аламоса, но впоследствии перешел в радарный проект в Гарвардском университете.

После войны сконцентрировался над работами в области ядерной индукции и ядерного магнитного резонанса — основополагающими принципами ядерной магнитной томографии. В 1946 г. Блох с сотрудниками разработал экспериментальный метод точного определения магнитных моментов атомных ядер.

В 1954—1955 годах был первым генеральным директором ЦЕРНа. В 1961 г. стал профессором физики в Стэнфордском университете.

В 1952 г совместно с Э. М. Пёрселлом был удостоен Нобелевской премии по физике «за развитие новых методов для точных ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия».

Ф. Блох неоднократно посещал Израиль и читал лекции в израильских университетах.

Три

В 1927 году Нобелевскую премию по медицине получил австрийский психиатр Юлиус Вагнер-Яурегг за оригинальную методику лечения сифилиса. Австриец заражал сифилитиков с запущенными формами болезни малярией, доказывая, что лихорадка и жар отлично справляются с такими симптомами позднего сифилиса, как мышечные парезы, поражения глазных и ушных нервов, судороги и угроза инсульта.

Неизвестно, предпочитали ли его больные жар и озноб головным болям и судорогам нейросифилиса, но есть подозрение, что они были не в том состоянии, чтобы жаловаться. Однако сифилис, особенно в запущенных формах, был истинным бичом той эпохи, и австрийцу вручили Нобелевку не задумываясь. Гораздо позднее выяснилось, что над несчастными сифилитиками издевались напрасно, единственное спасение от болезни — это антибиотики.

Как Герман Гессе становится поэтом

Сухие биографии известных писателей — те, что еще в школьных учебниках литературы скупо представляли факты в хронологическом порядке, — способны делать писателей пугающе похожими друг на друга. Причем отличаться они могут как инь и ян, небо и земля, север и юг, ожидание и реальность, но быть одинаковыми в своей пугающей безличности серых квадратов (или квадратов желтых — если речь об авангардных авторах вроде обэриутов). Однако писатели, конечно, не перестают быть личностями. И личностью интересной, свободолюбивой и светлой был Герман Гессе, кажущиеся академизм и аккуратность которого могли быть присущи нудному и скучному человеку, но им Гессе точно не был.

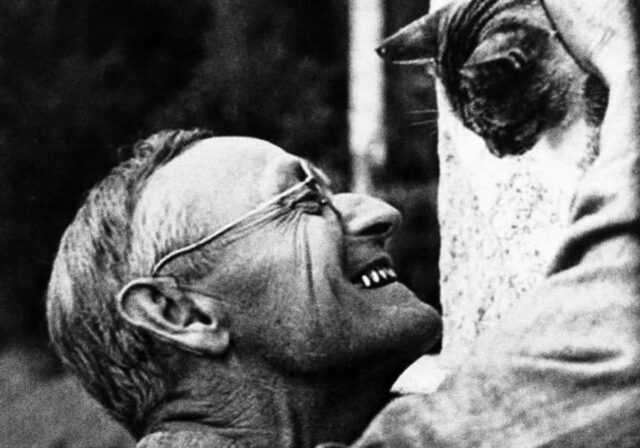

Герман Гессе улыбается своему коту. Котиков он, кстати, очень любил и писал о них с такой же любовью: «Существует одна любовь, одна сила, одно спасение, одно счастье, и то, что называется любовью. Многое из этого может вам дать всего лишь одна кошка»

Герман Гессе улыбается своему коту. Котиков он, кстати, очень любил и писал о них с такой же любовью: «Существует одна любовь, одна сила, одно спасение, одно счастье, и то, что называется любовью. Многое из этого может вам дать всего лишь одна кошка»

В 13 лет человек, которого звали Герман Гессе, понял, что хочет стать поэтом. И сразу же столкнулся с жестокой правдой жизни: в настоящем поэтам не рады. Им рады только в прошлом и в будущем — на страницах всё тех же учебников и в лучах потенциальной поэтической славы.

К тому же маленькому Герману Гессе не то чтобы повезло с педагогами (а он сменил несколько образовательных учреждений, в которых всегда был одним из первых учеников) — гораздо больше, чем творчество, ценились исполнительность и ведомость. В этом он, испытывающий природную неприязнь к слову «должен», чувствовал главное противоречие. Необъяснимым образом следование тому, что описывалось как ценность, делало человека странным для окружающих, а иногда и вовсе порицалось. Вот что писал он в своем «»:

Так что в глазах определенной (и видимо, многочисленной) группы взрослых Герман Гессе был тем самым ребенком, о котором говорят: «способный, но неуправляемый». В 15 лет он всё-таки бросил школу и не без удовольствия заперся в дедовской библиотеке. Ему был открыт мир восточной философии и классической литературы, хотя некоторые универсальные пути (да, те самые, которые открываются лишь по предъявлении корочки) закрылись.

Необходимость выживать ничуть не мешала взрослому Гессе оставаться всё тем же, хоть уже и не тринадцатилетним, мечтателем. Сменив несколько работ — обычно связанных с книготорговлей, хотя будущий нобелевский лауреат успел побывать и часовщиком, — он продолжал заниматься самообразованием и пробовать себя в писательстве.

Пять

Нобелевская премия по медицине за 1948 год была вручена швейцарскому химику Паулю Герману Мюллеру «за открытие ДДТ как контактного яда». Швейцарец первым догадался, что дихлордифенилтрихлорэтан, позже прославившийся как ДДТ, способен с необычайной эффективностью убивать самых разных насекомых — как сельскохозяйственных вредителей, так и возбудителей многих заболеваний, включая малярию. Мир торжествовал: казалось, с малярией, выкашивавшей целые африканские деревни, покончено навсегда.

Однако лет через двадцать выяснилось, что ДДТ убивает не только комаров и мошек, но и вообще все живое. Накапливаясь в организме человека и животных, он приводит к генетическим мутациям, и потомки тех, кто подвергся его действию, часто рождаются дефективными или бесплодными.

Первыми запретили ДДТ Соединенные Штаты — в 1972 году. А к 2001 году использование смертоносного инсектицида было запрещено практически во всех странах. Мир выдохнул с облегчением: фатальные последствия очередной ошибки Нобелевского комитета в этот раз удалось предотвратить.

Два

Немецкий физик Фриц Габер был награжден Нобелевской премией по химии в 1918 году за синтез аммиака из составляющих его элементов — азота и водорода. Члены Нобелевского комитета наперебой превозносили возможности открытия немецкого химика, его рассматривали просто как спасителя сельского хозяйства, который завалит его удобрениями!

Вот только ученые мужи упустили из виду, что с начала Первой мировой в 1914 году немец использовал свои открытия с несколько менее гуманной целью — для создания химического оружия. Именно он был главным научным консультантом знаменитой газовой атаки на Ипре, в которой погибли около шести тысяч человек. Нет сомнения, работы Габера принесли немалую пользу человечеству!

Сложные системы с элементами хаоса

Современная физика — это физика сильно взаимодействующих систем, когда все взаимодействует со всем. Эта тема сегодня обсуждалась в рамках прямой трансляции вручения Нобелевской премии по физике на канале «Наука», в ходе дискуссии физика и телеведущего Алексея Семихатова и его гостя, профессора РАН Эдуарда Девятова.

Семихатов пояснил, что Джорджо Паризи сделал прорывные открытия в квантовой хронодинамике и в исследованиях сложных неупорядоченных систем.

«Здесь самое сложное слово — «квантовая хронодинамика», — отметил Семихатов. — Это воздействие кварков, которые слагают протоны, из которых сложено вещество — вообще все, окружающее нас. И это страшно сложная система: они взаимодействуют способом, для которого у нас нет хорошей математики. Нужно каким-то образом исхитряться для того, чтобы описывать эту сильно взаимодействующую систему, которая сама про себя все знает, но со стороны ее описать очень трудно».

Доктор физико-математических наук, заместитель директора Института физики твердого тела РАН Эдуард Девятов рассказал о том, что теория Джорджо Паризи гораздо шире и практичнее, чем кажется на первый взгляд.

«Методы физики довольны общие. Например, методы теории поля и методы того, что применяется к ядру, были перенесены в физику твердого тела. И возникла та же самая проблема: у нас нет математики, которая позволяет точно это описать. Надо делать приближение разной степени грубости, их надо угадывать. Каждая частица взаимодействует со всеми остальными одновременно. И понимание неупорядоченной системы очень пригодилось, когда эти методы перенесли, например, в физику твердого тела, где тоже есть беспорядок, взаимодействие с примесями… Все это в конце концов активно использовалось для того же самого транзистора. То есть для понимания работы основного элемента современных вычислительных систем и для проектирования, например, задачи спинтроники применяются те же самые методы. Так что это очень близко к жизни людей, это не только рафинированная наука».

Напоминаем, что завтра состоится объявление лауреатов по химии. Смотрите прямую трансляцию на канале «Наука» в 12:25!

Семь

Нобелевская премия мира всегда была самой субъективной номинацией, и ее результаты, как правило, не устраивали никого. И все же был один случай, когда Нобелевка за дело мира не столько обрадовала, сколько до глубины души изумила самого лауреата.

Речь идет о премии Бараку Обаме в 2009 году. К тому моменту он провел на посту президента всего девять месяцев, не отметившись не только великими, но и вообще какими бы то ни было серьезными шагами на этом посту. Вручение ему престижнейшей международной награды он сам воспринял с искренним изумлением: а за что дали-то? Активист антивоенного движения Брайан Бекер назвал эту премию «призом Обаме за то, что он — не Джордж Буш».

Даже друзья Обамы считали решение Нобелевского комитета ошибкой. Да и сам комитет быстро понял, что дал маху. В 2015 году экс-директор Нобелевского института Гир Лундестат уклончиво написал в мемуарах, что, мол, они хотели «помочь новому президенту укрепить свои позиции», но им «так и не удалось добиться этого». Жалкое оправдание!

Следопыт

Вернер Карл Гейзенберг родился 5 декабря 1901 года в Вюрцбурге, в Северной Баварии. Когда ему было девять лет, семья переехала в Мюнхен. Именно там он впоследствии примкнул в молодежной группе под названием Pfadfinder («Следопыт»), которая на многие годы во многом определила его взгляды на жизнь, мораль и политику. По мнению историков, национализм положительно оценивался большинством членов группы, хотя и не был обязательным для «следопыта». А в семнадцать лет Гейзенберг стал лидером одной из групп «следопытов». Весной 1919 года она активно участвовала в операциях против мюнхенской Советской Республики — это была недолгая попытка установления коммунистического режима в Баварии после революционных потрясений конца Первой мировой войны.

«Я ожидаю огромных достижений Гейзенберга, который, по моему мнению, является самым одаренным из всех моих учеников, включая Дебая и Паули»

«Я никогда не думал, что смогу интересоваться политикой, — писал Гейзенберг другу-“следопыту” в 1923 году, — потому что мне казалось, что это чисто денежный бизнес». И Гейзенберг поддерживал отношения с членами своей группы даже после того, как в 1925 году он опубликовал свою знаменитую работу по квантовой механике. Они продолжали встречаться раз в неделю в его доме. А по выходным отправлялись в походы в Альпы или на озеро близ Мюнхена, где занимались спортом. У Гейзенберга, по воспоминаниям его окружения, было мало друзей или даже знакомых вне этого молодежного движения.

ВТОРОЙ ПРОЛЕТ ИЛЬИЧА

Чтобы уж совсем не обижать новоявленного главу новой Советской России, Норвежский комитет заявил тогда, что он не станет в принципе возражать против присуждения Нобелевской премии мира В.И. Ленину, если существующее российское правительство установит мир и спокойствие в стране. Возможно, таким образом миролюбивые северные соседи надеялись хоть как-то ограничить агрессивность и кровожадность ленинской власти.

соседи надеялись хоть как-то ограничить агрессивность и кровожадность ленинской власти.

Но, увы, не получилось. Все действия Совнаркома и ВКП(б) вели к тому, что против их произвола и террора восстала огромная часть тогдашней России. И когда в 1918 году с инициативой выдвижения Ленина на премию выступили студенты и часть профессоров Константинопольского университета, говорить о миролюбии вождя было уже смешно — в стране вовсю шла самая натуральная Гражданская война.

Конечно, у турок были свое резоны польстить русскому владыке, очень помогшему им смягчить горечь поражения в Первой мировой войне. Константинопольские ученые отметили в заявке «конкретные шаги» Ленина в достижении мира — вывод русских войск из турецких владений и отказ от претензий России на Константинополь и проливы. Но что для них, турок, было хорошо — не факт, что было хорошо для остального мира. Тем более что на фоне всемирной резни 1918 года было решено Нобелевскую премию мира вообще не присуждать.

Нобелевский комитет не оставлял попыток замирить воюющие стороны и многозначительно оставил Ленину лазейку — предложил перенести кандидатуру Ленина на следующий год. Дескать, дадим Нобелевку, если в России наступит полная тишь и благодать.

Но, конечно, Ильичу был куда интереснее главный приз — власть над Россией с ее несметными богатствами, а не жалкие тысчонка-другая долларов от странных норвежских буржуинов. Поэтому он и не собирался, конечно, поступаться ни граммом своих политических и экономических интересов ради премии, престиж которой к тому же был еще не так высок, как в наши дни.

Премию с 1918-го перенесли на 1919 год, но к тому времени в России яростно бушевала Гражданская война, так что Ильич и близко не подходил по критериям присуждения награды.

Евгений Малякин.

Гейзенберг и бомба

После начала Второй мировой войны нацистское правительство поручило Гейзенбергу научное руководство Институтом физики имени кайзера Вильгельма в Берлине, вместе с Отто Ганом. Институт находился в ведении армейского управления боеприпасов из-за его центральной роли в координации секретного уранового проекта. Вместе с другими учеными-ядерщиками, называвшими себя «урановым клубом», Гейзенберг начал исследовать возможное использование в военное время открытого Ганом ядерного распада. В частности, ядерные реакторы для подлодок и возможность создания новой бомбы, которая «на несколько порядков превосходит взрывную мощь сильнейших взрывчатых веществ», как утверждал Гейзенберг в своем раннем докладе в декабре 1939 года.

По сей день физики и историки физики спорят о мотивах Гейзенберга и его роли в этой работе.

Марк Уокер, автор исследований по истории ядерных исследований в Германии времен Второй мировой войны утверждает, что не отношение Гейзенберга к проекту определило ход проекта атомной бомбы, а то, что армейское управление боеприпасов потеряло к нему интерес в 1942 году

Согласно одной из версий, отстаиваемой отдельно журналистами Робертом Юнгом и Томасом Пауэрсом, Гейзенберг намеренно задерживал продвижение проекта, поскольку ему претила мысль об атомной бомбе в руках Гитлера. Но историк Пол Роуз придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что Гейзенберг упорно пытался построить атомную бомбу, но потерпел неудачу. Собственная версия Гейзенберга состояла в том, что он и другие ученые из «уранового клуба» были избавлены от этого решения, потому что они не добились достаточного прогресса из-за обстоятельств войны.

Марк Уокер, автор исследований по истории ядерных исследований в Германии времен Второй мировой войны, утверждает, что не отношение Гейзенберга к проекту определило ход проекта атомной бомбы, а то, что армейское управление боеприпасов потеряло к нему интерес в 1942 году, потому что проект не мог дать результатов достаточно скоро, чтобы повлиять на исход войны.

Девять

Нобелевская премия в области медицины 1952 года досталась американскому профессору российского происхождения Зельману Ваксману за открытие антибиотика стрептомицина, эффективного при лечении туберкулеза. Стрептомицин стал настоящей панацеей, ведь в то время туберкулез практически не поддавался лекарствам. Именно поэтому Ваксман, узнав, что его аспирант Альберт Шац собирается работать с опасными туберкулезными микобактериями, переселил отчаянного юношу в подвальную лабораторию, подальше от своего кабинета, и ни разу за все время его работы не зашел туда.

Лишь когда стрептомицин был готов, Ваксман занялся регистрацией коммерческих прав на него, да так успешно, что сначала оказался соавтором, потом — единственным правообладателем. А в итоге — лауреатом самой престижной научной премии. Шаца Нобелевский комитет предпочел не заметить. Ваксман даже не упомянул его в своей нобелевской речи.