Архитекторы Барма и Постник, которых ослепил Иван Грозный

Считается, что строителями собора были русские зодчие Барма и Постник, а потом их лишил зрения Иван Грозный. На самом деле имя архитектора до сих пор неизвестно. В летописях и документах, современных строительству храма, нет упоминаний о Барме и Постнике. Их имена значатся лишь в более поздних источниках XVI-XVII веков: «Житии митрополита Ионы», «Пискаревском летописце» и «Сказании о великорецкой иконе чудотворца Николы».

Относительно того, кто является архитектором собора, существует несколько точек зрения. Советский историк Николай Калинин писал, что строителем собора был один человек – Постник Яковлев по прозвищу Барма. Представитель современной школы Александр Мельник, развивая идею историка и искусствоведа Николая Брунова, утверждает, что зодчий был западноевропейского происхождения.

В начале XVII века появилась легенда об ослеплении архитекторов храма Василия Блаженного Иваном Грозным, чтобы они не смогли повторить свой шедевр. Но документального подтверждения эта история не имеет.

Церковь Михаила Архангела в селе Драгуны, Тульская область

53.844268, 37.231617

Как и покровская церковь, этот храм выполнен, по всем канонам, и алтарь её так же обращён на Северо-Восток.

Арочная дверь в колокольне (на фото слева) заложена позже постройки, здесь есть подъём наверх колокольни, но туда нет лестницы.

Арки в верхней части колокольни — кирпич грубо стёсан, но в целом кладка качественная. Используется много оплавленного кирпича.

Крыльцо у колокольни ни как не привязано к ней. Каменные плиты возле колокольни похожи на отливку.

Пол в колокольне из грубого камня — не привязан к стенам, выложен позже, даже скорее можно сказать, засыпан позже.

Верх колокольни пирамидальный.

Пирамидальный верх колокольни, мы уже видели на засыпанном заводе Демидовых. Статья о нём здесь.

Чётко видна штроба на колокольне, то есть крышу над трапезной, сделали после того, как её построили, значит, климат изменился не сразу.

Внутри храма, с внутренней стороны стены, видим фундамент. Если это ленточный фундамент, то предполагалась обратная засыпка, тогда зачем делать внутреннюю стену фундамента такой ровной и гладкой?

Купол восьмигранный. Снаружи у основного четверика, фундамент слишком разрушенный, по сравнению с трапезной.

Очень похоже, что было крыльцо, и оно даже было перевязано со стеной. Солея (амвон, подиум у алтаря) — это отливка.

Снова видим, как дымоход грубо пробит в стене основного объёма и в трапезной.

Окна в трапезной, как в обычном деревенском доме. Трапезная построена воедино с основным объёмом. Барабан на куполе — внутри пустой.

Собор Иоанна Предтечи (1130 г.)

Место нахождения: Псков

Православный храм расположен в Пскове напротив кремля. Относится к старейшим православным зданиям Пскова. Его построили в XII веке, несколько столетий он являлся усыпальней княгинь. С 2007 года служит постоялым двором мужского Крепыцкого монастыря. Постройка имеет кривые линии, а также ей характерна грубость.

Здание приземистое и, похоже, будто бы оно вросло в землю. Простота собора подчеркнута полным отсутствием декорирования фасадов. В древности собор освещался за счет окон, а также барабанов. Здание было реставрировано в 1949-1950 гг., но его облик мало изменился. Внутри здания есть сохранившиеся фрески.

Церковь Бориса и Глеба (1152-1157 гг.)

Место нахождения: Кидекша

Памятник Древней Руси, построенный Юрием Долгоруким приблизительно в 1152 году, был внесен в список ЮНЕСКО. Он был построен в память о Глебе и Борисе – первых святых на Руси. Церковь расположена в селе Кидекша – оно находится в 4 м. от города Суздаль. Декор отличается скромностью для княжеской постройки: он ограничивается лишь двухступенчатыми выступами-лопатками и простым пояском поребрика.

Пропорции арочного пояска выглядит несколько неуклюжими, но дело вовсе не в небрежности или неумелости строителей – просто зодчий мыслил декор как дополнение, а то и вовсе считал лишним узором.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Пирогово, Тульская область

53.768858, 37.644239

Перед нами величественное сооружение, очень большое и красивое. Размеры и красота этого храма просто поражают. И это в глуши, в небольшом селе. Алтарь направлен на Северо-Восток. Нет лестницы на колокольню.

Штукатурка внутри не планировалась. Выдолбленное крепление иконостаса.

То есть технологические отверстия, при кладке стен, сделать смогли, а самое главное забыли? Отверстие в световой барабан заложено неаккуратно. Да и света он не добавлял. Уровень пола в трапезной на разной высоте. Похоже на поспешное выравнивание. С дымоходом типичная ситуация: в стене, небольшой проход был, но стену пробили, что бы к нему подключится. На окнах стоят кованые решётки с таким интересным орнаментом.

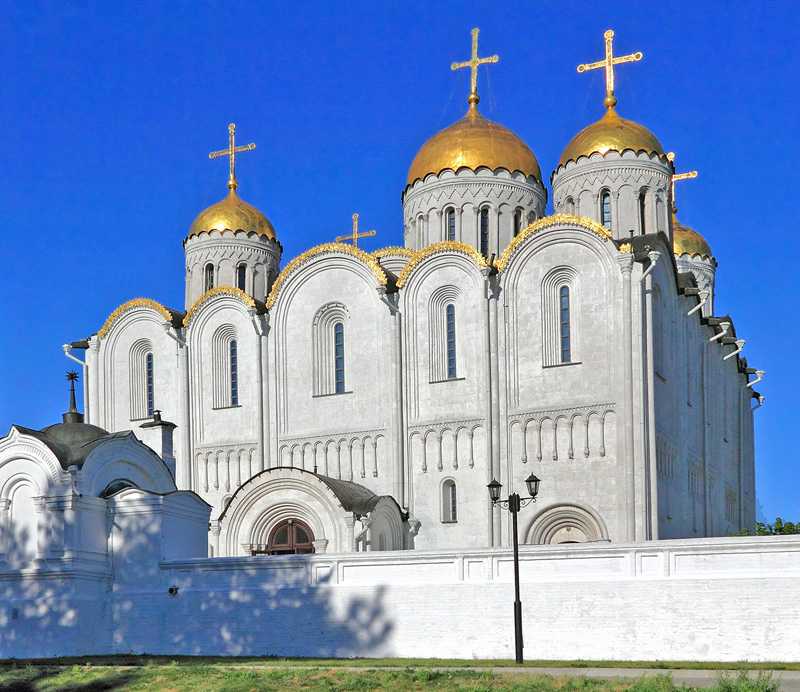

9. Успенский собор во Владимире (1158-1160 гг.)

Собор Успения

Пресвятой Богородицы (Успенский собор) — православный храм во

Владимире (сохранность высокая). Исторически,

до возвышения Москвы, был главным храмом Владимиро-Суздальской Руси,

в нём венчались на великое княжение владимирские и московские князья.

Послуживший образцом для ряда более поздних

соборов, в том числе Успенского собора Московского Кремля. В

настоящее время собор находится в совместном ведении Русской

православной церкви и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Успенский собор,

построенный при великом князе Андрее Боголюбском в 1158—1160 годах,

был шестистолпным, трёхапсидным, построенным из высококачественного

белого камня. После пожара 1185 года Всеволод Большое Гнездо,

младший брат Андрея Боголюбского, значительно расширил собор. К

храму были пристроены боковые галереи, и он оказался как бы внутри

нового большого собора. Увеличилась также алтарная часть. Собор стал

пятинефным и более вместительным.

От

первоначальных фресок Успенского собора до наших дней сохранились

только фрагменты. В начале XV века для украшения храма были

приглашены Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. От их росписей сохранились

отдельные изображения большой композиции «Страшного суда»,

занимавшей всю западную часть храма, и фрагментарные изображения в

алтарной части собора. Большинство же дошедших до нашего времени

фресок были выполнены в XIX веке.

Предпосылки строительства Храма Василия Блаженного в Москве

Этот храм считается далеко не первым религиозным строением, которое появилось в Москве в шестнадцатом веке. Вначале сооружались деревянные храмы в честь святых или православных праздников. Они приходились на день военного события – в период, когда Иван Грозный сражался с татарами. Важная битва случилась 2 октября 1552 года и позволила полностью победить Казанское ханство. В результате земли города присоединились к Москве.

1 октября отмечается важный праздник, который называется Покровом Пресвятой Богородицы. Он стал основанием для сооружения собора, который символизировал важную победу. На дату похода приходится еще один значимый праздник – Киприана и Иустины.

https://youtube.com/watch?v=g30tJZ4gopo

Согласно указу Ивана Грозного, походные церквушки, которые были построены до этого на Красной площади, требовалось соединить в один собор. Его требовалось построить из камня. Однако после возвращения в Москву был сооружен деревянный собор, который включал 7 приделов. Его освятили во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Лишь спустя 1 год деревянные постройки были разобраны, и началось возведение храма из камня. Однако он еще имел мало общего с Василием Блаженным.

Какие были внесены изменения

В период своего существования храм Василия Блаженного неоднократно менял свой внешний вид.

Доработки XVI века

В давние времена в Москве часто происходили пожары. Это приводило к повреждению верхних частей строений, которые были созданы из древесины. Чтобы справиться с этой проблемой, было принято решение изменить форму глав храма. Им придали фигурную форму и отделали металлом.

Внутри все помещения храма объединили ходами, которые позволяли служителям беспрепятственно передвигаться между помещениями. Сами церкви обладали очень маленькой площадью. В большие церковные праздники службу вели на Красной площади. Ни одна из церквушек не могла вместить всех верующих.

Как изменился храм в XVII веке

Большие перемены коснулись структуры храма в семнадцатом веке. В этот период ансамбль собора дополнили шатровой колокольней. Это произошло в 1670 году. При этом церковь стал украшать пестрый орнамент.

Помимо перемещения имеющихся церквей, в 1672 году был построен придел над могилой московского юродивого, которого звали Иоанном. Он умер в 1589 году и был похоронен около собора.

В 1680 году произошло значительное обновление собора. В это время вместо открытых деревянных галерей были созданы кирпичные с закрытым верхом. Это давало возможность передвигаться в любую погоду по территории собора и защитило церкви и храм от пожаров. При этом стены стал украшать травный орнамент. Это сделало религиозную святыню более народной.

Пожар и восстановление

В 1737 году в Москве произошел Троицкий пожар, который затронул и храм. Он сгорел практически полностью. Однако затем было принято решение восстановить строение. Работы по реконструкции собора поручили Ивану Мичурину. Строительство проводилось в 1784-1786 годах. Это происходило при содействии Екатерины Великой. Она выделила много средств на реставрацию собора.

Переделка коснулась и храма Василия Блаженного. С северной части собора убрали престол Феодосиевской церкви. Благодаря этому была создана крытая паперть.

Внешний вид собора сильно отличался от современного. В те времена его стены практически полностью закрывали торговые лавки. Лишь Александр Первый приказал упразднить неуместные строения и отгородить территорию собора металлической решеткой.

Изменения XIX-начала XX века

Этот период тоже наложил свой отпечаток на историю собора. Сначала на храм покушался Наполеон. Французского императора настолько поразила уникальность постройки, что он стремился разрушить ее. Взорвать строение ему не удалось, однако церковная утварь была похищена. Это создало необходимость в проведении новых восстановительных работ.

В 1890 и 1912 годах выполнялось укрепление полов и обновление соборной ризницы. В этот период ее окна дополнили разноцветными витражами.

2. Софийский собор Великого Новгорода (1045-1052 гг.)

Собор Святой

Софии — главный православный храм Великого Новгорода, кафедральный

собор Новгородской митрополии. На протяжении столетий — духовный

центр Новгородской республики. Сохранность высокая.

Инициаторы

постройки — князь Ярослав Мудрый и его старший сын Владимир. Они

привлекли для строительства греков (византийцев),

к которым позже присоединились киевляне, уже построившие свой храм,

и новгородцы. Посвящён храм Святой Софии — Божественной Премудрости

(имя София в переводе с древнегреческого означает «мудрость»).

Несмотря на то, что Софийский собор перестраивали, он не потерял

свои основные черты: величавость и лаконичность. В основном при

постройке был использован камень, но также брали и кирпич – например,

в кладке окон, порталов и арок. Изначально все 6 глав собора имели

не луковичную, как сейчас, а шлемовидную форму. На кресте

центрального купола собора сидит свинцовый голубь — символ Святого

Духа.

В

храме есть уникальный участок, по которому

можно проследить его строительную историю —

Мартирьевская паперть с древним некрополем, настенными росписями и

граффити: то имена, кресты, молитвы, просьбы о поминовении усопших,

изображения людей и зверей, ребусы. Есть даже зачеркнутый языческий

погребальный текст XII-XIII века, который все же можно прочесть.

Рядом с ним слова: «Отсохни у тебя руки» — текст явно вызвал

негодование. Уровень пола здесь оставлен на отметке XII века. Здесь

же есть изображение XI века святых равноапостольных Константина и

Елены. Это единственная сохранившаяся храмовая роспись XI века в

России. В паперти находится основная часть древних архиерейских и

княжеских захоронений.

Храм Василия Блаженного – официальное название собора

С конца XVII века за собором закрепилось название Храма Василия Блаженного. Между тем, он освящен Собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, и по-прежнему называется так в официальных источниках.

Собор был возведен по случаю победы в Казанском походе и изначально являлся в большей степени мемориальным: не отапливался, службы зимой не проводились. В 1588 году, после обретения мощей Василия Блаженного, появился придел, названный его именем. Эта церковь, единственная из всего храма, была открыта для прихожан и паломников круглый год, даже в ночные часы. Таким образом название церкви Василия Блаженного стало «народным» именем всего собора.

Шатровые храмы на Руси

Форму и конструкцию храмов славянские мастера перенимали от византийцев. Но им тяжело было перенять форму куполов византийских храмов и передать ее в дереве. С помощью дерева это было сделать технически невозможно. Поэтому форму куполов стали делать в виде пирамидального шатра. К сожалению, подобные храмы не дошли до наших дней. О них мы можем узнать только из источников, дошедших до нас.

Позднее наши предки шатровую форму купола иногда использовали и при строительстве каменных церквей. Данная форма купола долгое время оставалась популярной в северных районах нашей страны. Вплоть до наших дней в северных районах страны сохранились памятники церковной архитектуры славян, с куполами подобной формы.Деревянные церкви Руси, фото которых пестрят в интернете, поражали своей красотой и убранством.

Настоящее название

Храм был создан в период правления Ивана Грозного. Его строительство приурочили к взятию Казани в 1555-1561 годах. В тот период храм получил название Собора Покрова Пресвятой Богородицы. Это связано с тем, что завоевание Казанского ханства случилось в день Покрова.

При этом Василий Блаженный был проповедником. Он предсказывал будущее и исцелял людей. К тому же ему удалось предсказать пожар в Москве, который произошел в 1547 году. После смерти проповедника похоронили около стен храма. В честь него церковь и получила свое название. Люди, которые посещали могилу Василия Блаженного, исцелялись от тяжелых недугов.

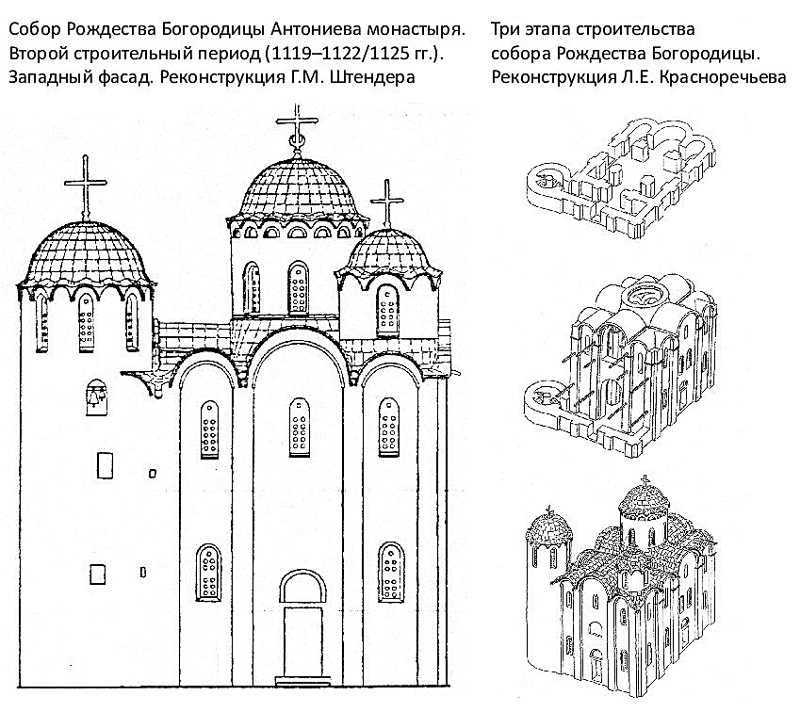

Датировка

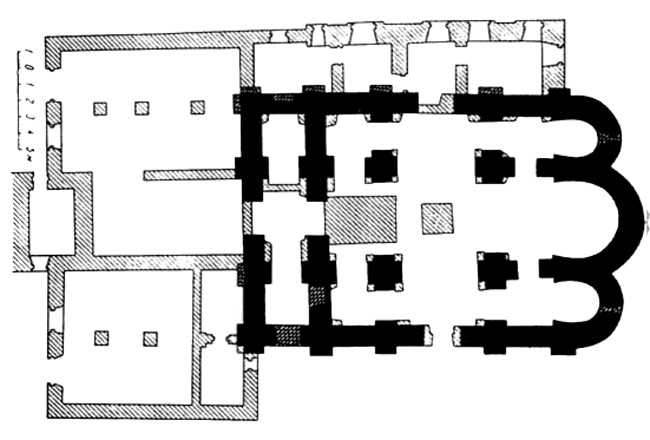

Рождественский собор Антониева монастыря (1127) — предполагаемый образец Ивановского собора

Вопрос о датировке собора породил много споров. Исследователи XIX — начала XX века полагали, что основательницей каменной церкви во имя Рождества Иоанна Предтечи в Пскове была похороненная там псковская княгиня Евфросинья (в иночестве — Евпраксия). Впоследствии исследовали опровергли эту версию и отнесли время строительства храма к 1120—1130 годам. Возможным основателем монастыря была названа вдова псковского князя Всеволода (Гавриила). Г. В. Алферова (1958) показала большую архитектурную близость Ивановского собора с другим псковским храмом — Спасо-Преображенским собором Мирожского монастыря, и отнесла оба строения к одному периоды, датировав собор Мирожского монастыря 1137—1138 годами. Ю. П. Спегальский считал выдвигаемые датировки несостоятельными, указывая на неизученность интерьера собора. После проведения археологического шурфования храма в 1964 году В. Д. Белецкий предположил, что по аналогии с псковской церковью Дмитрия Солунского памятник был построен в 1119—1139 году. П. Н. Максимов относил возведение собора к концу XII века, указывая на его приземистость, меньшее количество окон, не расположенных ритмическими рядами. А. И. Комеч (ум. 2007) относил время возникновения собора к 1137—1142 годам.

С. П. Михайлов допускал, что образцом для постройки Ивановского собора мог служить новгородский Рождественский собор Антониева монастыря, который имел аналогичное образное решение, фасад, плановую разбивку и интерьер. Эти два собора также имеют близкие основные размеры. Так, длина от западных дверей до «горнего места» в соборе Иоанна Предтечи составляет 16,4 м, а в Рождественском — 16,5 м, ширина внутреннего пространства — по 10,3 м, одинакова и ширина боковых нефов. О Рождественском соборе Антониева монастыря как о возможном непосредственном образце Ивановского собора говорил и А. И. Комеч.

Впечатления

Предполагается, что включение в список ЮНЕСКО позволит Пскову существенно увеличить приток туристов. Утверждают, что спустя всего неделю после исторического решения на улицах Пскова стали появляться туристы, которые спрашивали: «А как пройти к храмам из ЮНЕСКО?»

Семь из десяти церквей из списка ЮНЕСКО расположены довольно компактно, и их легко обойти пешком. Большинство из них является действующими храмами. Напротив центра города, на другом берегу реки Великой находятся Мирожский монастырь и Иоанно-Предтеченский собор. А Снетогорский монастырь расположен на окраине. Возможно, труднее всего окажется увидеть знаменитые фрески Спасо-Преображенского собора: ради их сохранности доступ в собор прекращается во время дождя и в сырую погоду.

Гуляя по Пскову в поисках объектов ЮНЕСКО, можно увидеть другие, такие же древние и прекрасные храмы, старинные палаты, мощные крепостные стены, красавец Кром (кремль) и другие сокровища этого самобытного древнего города.

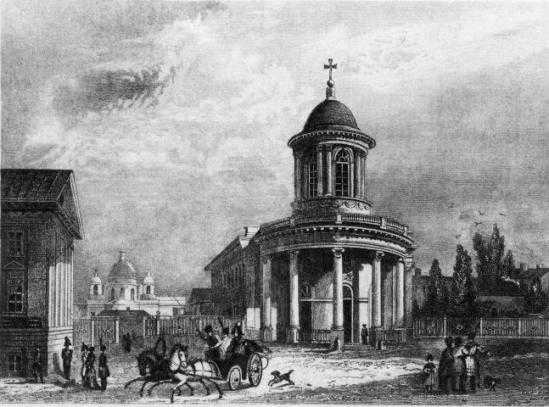

Анненкирхе

Осень 1996 года встречает вернувшегося с Чеченской войны молодого человека хмурыми, блеклыми красками, дождем и песнями группы «Наутилус Помпилиус». Приезжая к брату в Санкт-Петербург, герой этой истории случайно оказывается в небольшом дворике, где, если об этом не знать, совершенно не угадывается церковь. Но она там есть.

Это лютеранская церковь Святой Анны, или на немецкий манер Анненкирхе, — одна из самых известных и красивых церквей Санкт-Петербурга. Выше описывается, конечно, завязка культового фильма Алексея Балабанова «Брат». Анненкирхе его времени — это рок-клуб, перестроенный из кинотеатра. Здесь ничего не взрывали, а просто играли музыку.

Фрагмент фильма «Брат», на заднем плане, за решеткой — Анненкирхе. Источник

Фрагмент фильма «Брат», на заднем плане, за решеткой — Анненкирхе. Источник Источник

Источник

Церковь Святой Анны построили в Петербурге в 1779 году. Тогда и до самой революции лютеране оставались второй по численности религиозной общиной страны. К 1917-му Анненкирхе посещали 12 тысяч прихожан. В разное время туда ходили Карл Фаберже, Петр Лесгафт, Карл Брюллов, Павел Пестель. Когда советская власть начала гонения на православных, на лютеран некоторое время смотрели сквозь пальцы, хотя они и понимали, что снисхождение временное. В 1920-х на базе Анненкирхе даже разрешили открыть что-то вроде семинарии, хотя это слово, конечно, не использовалось, название было завуалированным — «евангелистическо-лютеранские библейские курсы». Но уже в 1934-м религиозную деятельность в этом месте насильственно свернули. Храмы в то время часто изымались из собственности церкви и адаптировались под нужды нового государства. Так и Анненкирхе к 1939-му превратилась в кинотеатр «Спартак». Это был единственный в стране так называемый кинотеатр последнего показа: там можно было смотреть кино, которое уже нигде не показывали, или ретроспективу. В прокате были даже зарубежные, «капиталистические» картины — не более одного-двух сеансов в день.

«Я в 1985 г. проходила в кинотеатре производственную практику. Здесь мы впервые смотрели диснеевские мультфильмы о Бемби, Белоснежке, картины с участием Вивьен Ли, фильмы Микеланджело Антониони, знакомились с итальянскими, американскими, немецкими картинами. Фильмы шли с субтитрами, помню „Серенаду солнечной долины“ с участием оркестра Гленна Миллера — это было потрясающе! Раз в месяц в огромных банках приходило по 20–30 фильмов, сразу вывешивались афиши. Понятно, что билеты раскупались тут же на все сеансы. Я с трудом доставала билеты для друзей», — рассказывает звукооператор Анастасия Иванова.

Источник

Источник Интерьеры кинотеатра «Спартак». Источник

Интерьеры кинотеатра «Спартак». Источник

Но Данила Багров приходит сюда не кино смотреть. В первой части картины «Брат» он знакомится здесь, во дворе Анненкирхе, с Кэт («Здесь меня всегда найдешь», — говорит девушка). Конкретная локация — у решетки полуподвального музыкального магазина «Рок-остров», где и сегодня продают пластинки. Анненкирхе их времени — уже не кинотеатр, а клуб. В 1990-е кинотеатр «Спартак» меняют на рок-клуб «Спартак», между прочим, легендарный. Там выступают «Аквариум», «Гражданская оборона», «Король и шут», «Ночные снайперы». Последний концерт состоялся в 2002 году: на сцену вышла группа «Ленинград».

Софийский собор в Великом Новгороде

Расстояние от Санкт-Петербурга: 190 кмВремя в пути: 2,5 ч.

Софийский собор – один из самых древних храмов России и самый древний на Северо-Западе. Он был построен в 1045 – 1050 годах, то есть Софийскому собору почти 1000 лет. Он старше многих известных храмов Европы. По возрасту с ним может сравниться, пожалуй, собор Святой Софии в Киеве. Новгородская София не уступает по внушительности Киевскому храму, хотя куполов у нее и меньше. Собор в Великом Новгороде похож на древнерусского богатыря. Здесь безраздельно царствует мощь средневековой архитектуры, сила ее форм и уверенных очертаний. Сегодня интерьер Софийского собора имеет мало общего с первоначальным замыслом: иконостас относится к XIV – XVI векам, росписи к реставрации конца XIX века. Однако в южной части храма археологами раскрыты фрески XII века. Кроме того, особый интерес представляют Магдебургские врата XII века, украшенные сюжетами на библейские темы.

Софийский собор – один из самых древних храмов России и самый древний на Северо-Западе. Он был построен в 1045 – 1050 годах, то есть Софийскому собору почти 1000 лет. Он старше многих известных храмов Европы. По возрасту с ним может сравниться, пожалуй, собор Святой Софии в Киеве. Новгородская София не уступает по внушительности Киевскому храму, хотя куполов у нее и меньше. Собор в Великом Новгороде похож на древнерусского богатыря. Здесь безраздельно царствует мощь средневековой архитектуры, сила ее форм и уверенных очертаний. Сегодня интерьер Софийского собора имеет мало общего с первоначальным замыслом: иконостас относится к XIV – XVI векам, росписи к реставрации конца XIX века. Однако в южной части храма археологами раскрыты фрески XII века. Кроме того, особый интерес представляют Магдебургские врата XII века, украшенные сюжетами на библейские темы.

Правовое положение

Памятник (расположенный по адресу: г. Псков, ул. Горького, д. 1-а) находится в государственной собственности. Памятник «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря» передан в пользование приходу храма Рождества Иоанна Предтечи Псковской Епархии Русской православной церкви на основании договора безвозмездного пользования № 11 от 14 февраля 2008 года. Охранное обязательство № 1062 от 25 января 2008 года. Предмет охраны утверждён приказом Министерства культуры России от 20 августа 2012 года № 910.

Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).

4. Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря Великого Новгорода (1117-1122 гг.)

Собор Рождества

Богородицы — (сохранность высокая)

недействующий православный храм в Великом Новгороде, бывший собор

Антониева монастыря. Храм был заложен преподобным Антонием в 1117

году, вскоре после основания им монастырской обители на правом

берегу реки Волхов. Изначально представлял собой трехнефный

одноглавый храм с круглой лестничной башней. Архитектурные формы

упрощены, кладка относительно небрежна. Со временем Рождественский

собор оброс пристройками. Уже в XVI веке с запада появилась

небольшая паперть. В 1671 году с юга был пристроен придел в честь

Антония Римлянина. Тогда же он был расписан. В 1680 году с севера

возникает придел апостола Иоанна Богослова, а в 1699 возводится

новая паперть во всю ширину собора. Вероятно тогда же новые

пристройки были соединены с интерьером собора широкими арками,

растесанными в боковых стенах. При этом пол собора, ушедшего за века

своего существования в землю, был выровнен с уровнем пола пристроек

и поднят на 1 метр. В сохранились интерьере — фрески XII и XIX веков.

Храм Василия Блаженного — настоящее название

Храм Василия Блаженного — культовая постройка времена Ивана Грозного, по которой до сих пор любой иностранец узнает Москву. Это — самый узнаваемый русский храм. Мало кто знает его истинное название — Собор Покрова Богородицы, что на Рву. 2 июля (29 июня по старому стилю) 1561 года когда-то освятили центральную Покровскую церковь собора. Первое достоверное упоминание о возведении храма Покрова Богоматери относится к осени 1554 г. Считают, что это был деревянный собор, который позже снесли, чтобы построить каменную церковь.

Поводом для строительства собора послужило покорение Казанского ханства. Царь Иван Грозный, молясь перед началом военного похода, дал обет Богу построить храм, который прежде не видела Русь, в случае своей победы. Царь был суровым и беспощадным, но оставался глубоко верующим человеком.

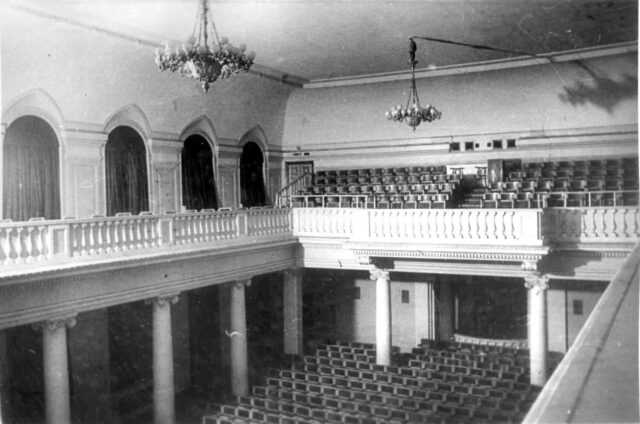

ДК работников связи

Если идти по набережной вдоль реки Мойки от желтоватого Юсуповского дворца к Исаакиевскому собору, то вид на площадь и город загораживает неясная громада. Вся обтянутая сетками, она как будто стесняется своего нелепого вида и не нравится обычно никому. В ней ничего не выдает прошлого роскошного вида, памятник часто называют главным недоразумением этой части города. За темным конструктивизмом скрывается здание немецкой Реформаторской церкви на пересечении Мойки, Большой Морской улицы и Почтамтского переулка.

Она была построена в 1860-х и из-за «детского» архитектурного возраста особенной культурно-исторической ценности не представляла, так что сразу прослыла уязвимой мишенью. Советское правительство, как это полагалось в то время, предписало церковь отремонтировать, но два десятка прихожан, естественно, не обладали достаточными средствами для проведения таких мероприятий, так что здание перешло городу. Из комнат, предусмотренных архитектором для пастора, органиста и персонала, сделали общежитие. Храм полностью закрыли в 1929-м, а в 1932–1939 годах по проекту архитекторов. П. М. Гринберга и Г. С. Райца перестроили в Дворец культуры работников связи. Кирху лишили шпиля, разместили на ее фасадах балконы, добавили идеологические барельефы.

Источник

Источник Источник

Источник

Архитектор И. Н. Кудрявцев вспоминает: «…Были и неприятные поручения. В частности, по проекту руководителей нашего бюро архитекторов Гринберга и Райца делалась перестройка известной лютеранской церкви, расположенной при слиянии Морской улицы с набережной Мойки, в „Клуб работников связи“. Конечно, и мне пришлось участвовать в разработке рабочих чертежей. С этим вспоминается неприятный для меня разговор со знакомым моего отца, С. Ф. Стравинским. Он был сыном известного оперного певца Мариинского театра и братом всемирно известного композитора.

Церковь Воскресения Христова в селе Роща, Калужская область

54.778521, 36.839298

Храм направлен алтарём на Северо-восток.

На куполе, с овальными окнами, стоит световой барабан, и что примечательно, он соединён с основным объёмом храма, то есть этот проход ещё не заложен, как это часто бывает.

Крыша изначально не планировалась, это видно по маленьким окошкам, которые перекрывает скат крыши.

С этой стороны, окно даже заложили, хотя на старых фото, ещё видно его открытым.

Ступеньки на колокольню деревянные, расположены в узкой кирпичной трубе.

Дверь очень узкая, хоть по высоте и нормальная. На верху, в колокольне, имеются тёмные кирпичи, но в основном на подоконниках окон. Вероятно, это просто погодное потемнение. Брёвна для колоколов, удачно установлены на карнизы вверху колон.

Правовое положение

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года собор был взят под охрану государства как памятник республиканского значения.

20 августа 2012 года Министерство культуры России издало приказ «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения „собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240 г.“ (г. Псков) и его регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Следует обратить внимание, что документ предлагает 1240 год в качестве официальной даты основания храма.

7 июля 2019 года на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Рождества Иоанна Предтечи наряду с другими памятниками древнего Пскова был включён в список Всемирного наследия в номинации «Храмы псковской архитектурной школы».

Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119-1130 гг.)

Место нахождения: Великий Новгород

В Великом Новгороде сохранилось много памятников Древней Руси. Один из них – Георгиевский собор Юрьева монастыря, который построили в 1119 году. Инициатором его строительства стал сын Владимира Мономаха – князь Мстислав Владимирович ((1076-1132). В прошлом собор являлся духовным центром Новгородского княжества, ныне – мужской монастырь.

Первоначально строения были деревянными, но в 1119 году по приказу Мстислава на его месте был заложен храм, построенный из камня архитектором Петром. Роспись собора, по-видимому, была исполнена вскоре после постройки – она целиком связана с киевскими художественными традициями.

3. Николо-Дворищенский собор в Великом Новгороде (1113 г.)

Николо-Дворищенский собор — недействующий

православный храм в Великом Новгороде (сохранность высокая). Был

построен в 1113 году на правом берегу Волхова.

Здесь был расположен двор Ярослава Мудрого. Отдельно стоящая

шатровая колокольня построена в 1684—1685 годах. Сдержанным фасадом

здание храма напоминает Софийский собор. Четырехстолпный храм с 3-мя

апсидами увенчан 5-ю куполами на световых барабанах, которые были

восстановлены при реконструкции в XXI веке. Интерьер активно

реставрируют, к сожалению, многие фрески не сохранились, но

некоторые дошли до наших дней: «Три святителя», «Страшный суд» и др.

В 1992 году собор вошел в список ЮНЕСКО.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Борзуново, Тульская область

54.073668, 37.299469

Алтарь храма направлен на Восток, с небольшим отклонением на Север. Дверные петли с обеих сторон двери. Штукатурку сбивали. Проход в трапезную уменьшали, заложив арку и нарушив симметрию.

А это окно в трапезную из основного объёма, пробивали вниз, и смотрите, теперь эта стена похожа на алтарную стену с Царскими вратами. Друзья, не кажется ли вам, что если убрать все пристройки, то получится квадратное здание, в каждой стене которого, будет большая дверь посередине и окна по краям? А может, так и было изначально задумано?

В трапезной одно окно на Север и два на Юг, а где же симметрия? На своде трапезной вырос «культурный» слой.

Уровень пола слишком высоко, и это не только из-за обвалившегося свода. Используются кирпичи двух форматов.

Есть яма в алтаре. Гидроизоляции под стенами нет. Под углами основного объёма видны камни. Основной объём и трапезная, судя по всему, были построены одновременно. Через алтарь и трапезную, проходит двойной контур стяжек.

Во многих местах стяжки перерезаны автогеном. Над трапезной изначально не было двускатной крыши. Видим заплатки в стене из позднего кирпича, причём некоторые кирпичи в заплатках — оплавленные.

Причины уничтожения

В 1930-е в зарубежной историографии появилось религиозно-сравнительное объяснение тоталитаризма. Фактически это были первые попытки вывести в единое поле религиозные черты диктатур, на первый взгляд совсем не религиозных: например, советского коммунизма и германского нацизма. В предисловии к опубликованному в 1935 году в США сборнику «Диктатура в современном мире» редактор Г. С. Форд указал, что установленные сегодня режимы власти, в отличие от диктатур старого типа, стремятся создать сходную с религией узаконенную идеологию: «Диктаторы настоящего времени не происходят от тиранов и деспотов прошлого… диктаторы сегодня имеют новую и сильную технику массового контроля в виде пропаганды через радио, кино, прессу, образование и светскую религию их собственного производства».

Идея о религиозности тоталитарных режимов изложена и в работах немецкого экономиста А. Файлера. После посещения СССР он опубликовал книгу, в которой высказал мысль о том, что религиозный характер советского коммунизма проявляется в его решительной враждебности к религии. Он указывал и несколько других параметров: религиозное положение марксистской идеологии, структуру большевистской партии, сходную с церковной.

«Планомерное превращение детей в граждан нового государства, исполненных фанатизма и фанатической веры… это действительно новая церковь, которая планомерно проникает в сердца и головы», — пишет Файлер.

Естественно, что такая «церковь» нового типа не может терпеть конкурентов. 23 декабря 1946 года Сталин формулирует этот постулат конкретнее: «Марксизм — это религия класса».

Источник

Источник

С 1922-го выходят газета «Безбожник» и журнал «Атеист», с 1925-го существует Союз воинствующих безбожников, с 1926-го — журнал «Антирелигиозник». Процесс вымарывания церкви из повестки подкрепляется с другой стороны мощным научно-просветительским импульсом. Выходит «Наука и жизнь», проводятся общественные лекции, открываются дополнительные курсы. Тринадцатый пункт программы РКП(б) так: «Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, содействуя фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков и организуя самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду».

В Цареконстантиновской церкви в Москве в 1976 году был устроен общественный туалет.

На первой полосе «Атеиста» большими буквами пишут: «Религия — дурман для народа». Проводятся кампания по вскрытию мощей и кампания по изъятию церковных ценностей. Главенствующей «религией» государства становится атеизм. Естественно, что ему не нужны напыщенные и яркие соборы, всегда напоминающие о власти церкви и веры. С 1917 по 1987 год коммунисты уничтожат около 50 000 церквей и храмов. Страдали не только здания. Так или иначе — ссылкой в лагеря, арестом или смертью — были наказаны за свою религиозность почти полмиллиона человек.